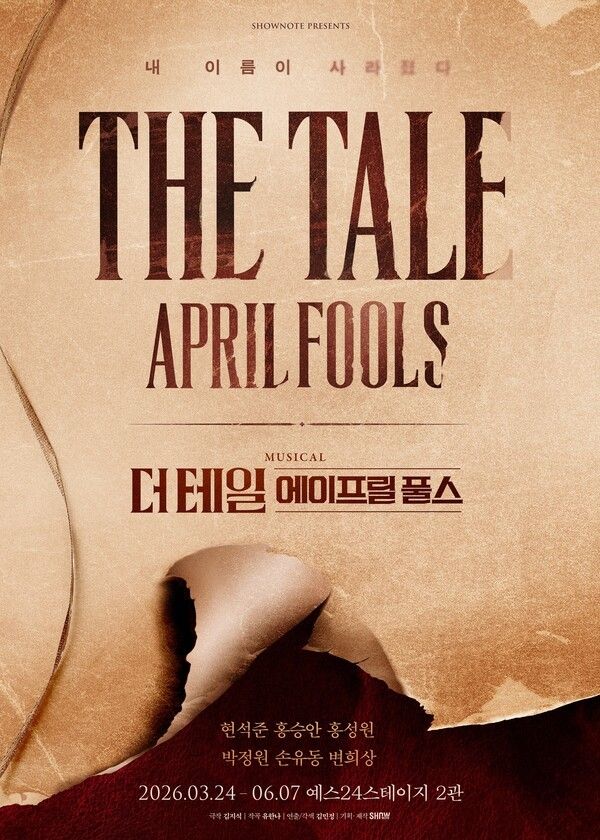

[뉴스컬처 이준섭 기자] 1819년 4월 1일. 거짓말이 허락되는 날에 한 편의 문학적 스캔들이 겹쳐진다. 뮤지컬 '더 테일 에이프릴 풀스'는 실존 인물의 일화를 토대로, 이야기를 소유하는 주체가 누구인가에 대한 오래된 화두를 무대 위에 정교하게 복원한다. 낭만주의 문학의 아이콘 조지 고든 바이런, 그리고 그의 그림자처럼 기록 속에 남은 존 윌리엄 폴리도리. 이 작품은 역사적 사실과 상상력이 교차하는 서사 구조 안에서 창작의 탄생과 소멸, 그리고 이름이 지워진 자의 분노를 집요하게 응시한다.

19세기 초 영국은 낭만주의 문학이 절정으로 치닫던 시기였다. 이성보다 감정, 규율보다 자유, 질서보다 개성을 숭배하던 분위기 속에서 바이런은 시대정신 그 자체로 소비된 인물이었다. 방탕한 사생활과 급진적 사상, 천재적 문장력까지 겸비한 그는 이미 살아 있는 전설이었고, 주변 인물들은 필연적으로 그의 빛에 가려질 수밖에 없었다. 폴리도리는 그런 구조 속에서 가장 극적으로 소외된 이름이다. 그는 바이런의 주치의이자 여행 동반자였으며, 훗날 뱀파이어 문학의 원형으로 평가받는 단편을 남겼지만 오랫동안 공로를 온전히 인정받지 못했다.

작품은 문학사적 사건을 출발점으로 삼되, 그 내부에 잠재된 권력 구조를 파헤친다. 당대의 스타 작가였던 바이런과 무명에 가까웠던 폴리도리 사이의 간극은 곧 창작자와 브랜드, 재능과 명성, 작품과 이름 사이의 불균형을 상징한다. 오늘날 콘텐츠 산업에서도 반복되는 문제를 200년 전 사건에 투영하는 방식은 고전적이면서도 동시대적이다.

서사의 긴장감은 두 인물의 심리전에서 비롯된다. 바이런은 매혹적이고 오만하며 동시에 스스로를 신화화하는 인물로 그려진다. 반면 폴리도리는 인정 욕망과 열등감, 자존심과 좌절이 뒤섞인 복합적인 내면을 드러낸다. 두 사람의 대립은 선악 구도가 아니라 서로를 필요로 했던 관계의 파열이라는 성격을 띤다. 바이런은 폴리도리라는 증인을 통해 자신의 전설을 강화했고, 폴리도리는 바이런이라는 거대한 이름을 통해서만 문단에 접근할 수 있었다. 공생이 무너진 뒤 남은 것은 진실 공방이 아니라 존재 증명의 싸움이었다는 인상이 짙다.

작품이 반복적으로 호출하는 ‘이름’의 문제는 낭만주의 시대의 작가관과도 맞닿아 있다. 이 시기 작가는 글을 쓰는 사람을 넘어 하나의 ‘개성’이자 ‘브랜드’로 소비되기 시작했다. 독자는 작품을 읽는 동시에 작가의 삶을 소비했고, 출판 시장은 이름값에 따라 움직였다. 뮤지컬은 이러한 문화사적 배경을 활용해 폴리도리의 절규를 개인적 억울함이 아닌 구조적 비극으로 확장시킨다. “내 이름이 사라졌다”는 외침은 근대 저작권 개념이 형성되던 시기의 혼란을 상징하는 문장처럼 울린다.

무대 언어 역시 작품의 미학을 구성하는 핵심 요소다. 현실과 환상을 오가는 장면 구성은 뱀파이어라는 소재의 고딕적 분위기와 맞물리며 인물들의 내면을 시각화한다. 뱀파이어는 장르적 장치에 머무르지 않고 타인의 생명과 정체성을 흡수해 존재하는 은유적 존재로 기능한다. 이 설정은 자연스럽게 누가 누구의 이야기를 빼앗았는가라는 주제와 겹쳐진다. 뱀파이어 서사는 문학적 상상력이 아니라 창작 세계의 냉혹한 생존 논리를 비추는 거울로 확장된다.

음악 또한 감정의 흐름을 해설하는 또 하나의 서사 장치다. 서정성과 긴박함이 교차하는 넘버들은 두 인물의 심리를 교차 편집하듯 엮어내며 말로는 드러내지 못하는 감정의 결을 부각시킨다. 격정적인 듀엣 넘버들은 논쟁의 언어가 감정의 폭발로 전환되는 순간을 포착하며 대사의 의미를 정서적으로 증폭시킨다. 이는 낭만주의 예술이 지닌 과잉과 열정을 음악적 어법으로 재해석한 결과처럼 읽힌다.

오는 3월24일 개막하는 '더 테일 에이프릴 풀스'가 세 번째 시즌까지 이어질 수 있었던 동력은 과거를 다루면서도 현재를 비추는 힘에 있다. 창작자의 권리, 이름의 가치, 그리고 성공 뒤에 가려진 수많은 기여자들의 존재는 오늘날 문화 산업 전반에서 여전히 유효한 화두다. 관객은 19세기 런던을 보고 있지만 동시에 동시대의 창작 환경을 떠올리게 된다. 시대극의 외피 속에 현대적 문제의식이 살아 숨 쉬는 이유다.

작품은 진실을 판가름하는 법정 드라마의 형식을 취하지 않는다. 오히려 진실이 어떻게 만들어지고 누구의 이름으로 기록되는지를 드러내는 메타 서사에 가깝다. 역사는 승자의 기록으로 남지만 예술은 패자의 감정까지 복원할 수 있다. 뮤지컬이라는 장르는 그 복원을 가장 감정적으로, 가장 직접적으로 수행하는 매체다. 무대 위에서 되살아난 폴리도리의 목소리는 과거 인물의 외침을 넘어 이름 없이 사라진 수많은 창작자들을 향한 집단적 기억처럼 울린다.

그래서 4월 1일이라는 날짜는 아이러니하게도 가장 묵직한 메시지를 품은 장치가 된다. 무엇이 거짓이고 무엇이 진실인지에 대한 판단은 쉽게 내려지지 않으며, 더 유명한 이름이 붙은 이야기를 자연스럽게 진실로 받아들이는 태도 역시 되돌아보게 된다. '더 테일 에이프릴 풀스'는 그 불편한 의심을 무대 위에 오래 남겨두는 작품이며, 관람 이후에도 쉽게 박수로만 정리되지 않는 여운을 남긴다.

뉴스컬처 이준섭 rhees@nc.press

Copyright ⓒ 뉴스컬처 무단 전재 및 재배포 금지