이재명 대통령이 설탕이나 당류가 다량 함유된 식음료에 부담금을 부과하는 이른바 '설탕세' 도입을 공개적으로 언급하면서 논쟁이 일고 있다. 비만·당뇨 등 만성질환을 예방하고 국민 건강을 증진하는 동시에 이를 통해 마련한 재원을 지역·공공의료 강화에 재투자하자는 게 이 대통령의 구상이다.

여론조사에서는 설탕세 도입에 찬성하는 응답이 80%를 넘었지만 식품업계와 일부 전문가들은 설탕세가 결국 소비자물가 상승과 저소득층 부담 확대로 이어질 수 있다는 우려를 내놓고 있다. 해외에서는 이미 100개국 이상이 설탕세를 도입한 이후 가격 인상·조세 역진성이라는 부작용 역시 현실화된 사례가 적지 않기 때문이다.

"설탕 줄이고 건강 늘린다"…설탕세 도입 국가, 소비·산업구조 변화

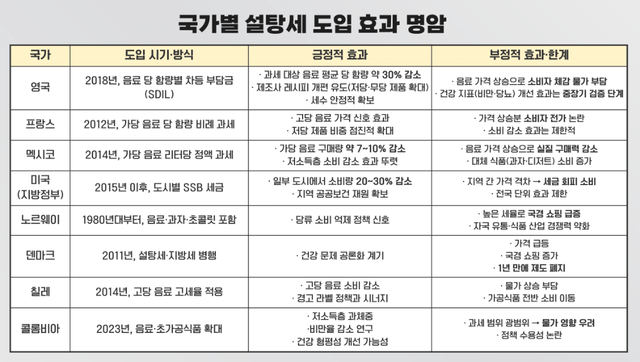

설탕세는 당류가 과도하게 들어간 음료나 식품에 추가 부담을 부과해 소비를 억제하고 이를 통해 비만·당뇨병 등 만성질환을 예방하겠다는 취지에서 출발했다. 세계보건기구(WHO)가 2016년 각국에 설탕 음료에 최소 20% 수준의 과세를 권고한 이후 설탕세는 건강 증진 정책의 하나로 빠르게 확산됐다. 세계은행(WB)에 따르면 현재 영국·프랑스·미국·멕시코·노르웨이 등 약 120개 국가와 지역이 가당 음료 또는 당류 식품에 대한 과세 정책을 시행 중이다.

대표적인 사례는 영국이다. 영국은 2018년 '청량음료 산업 부담금(SDIL)'을 도입해 음료 100㎖당 설탕 함량에 따라 리터당 18~24펜스의 부담금을 부과했다. 제도 시행 이후 과세 대상 음료의 평균 당 함량은 약 30% 감소했다. 제조사들이 세 부담을 회피하기 위해 자발적으로 레시피를 조정했고 고당 음료 상당수가 저당·무당 제품으로 전환됐다. 설탕세가 음료업계 산업 구조 자체를 바꾼 셈이다.

프랑스 역시 2012년부터 가당 음료에 당 함량 비례 세금을 부과하고 있다. 프랑스는 코카콜라 등 글로벌 브랜드 제품에도 동일 기준을 적용해 제도의 실효성을 높였다. 도입 이후 음료 시장에서 저당 제품 비중이 점진적으로 확대됐고 설탕세가 단기적인 세수 확보를 넘어 장기적인 식습관을 개선해줬다는 평가가 나온다.

중남미 국가인 멕시코는 설탕세 효과가 비교적 명확하게 관측된 사례로 꼽힌다. 멕시코는 2014년 가당 음료에 리터당 1페소의 세금을 부과했다. 2016년 영국의학저널(BMJ)에 실린 연구에 따르면 도입 2년 만에 가당 음료 구매량이 약 7.6% 감소했다. 특히 저소득층에서 감소 폭이 더 컸다. 설탕세로 가격이 오르자 소비가 빠르게 줄었고 일부 연구에서는 장기적으로 당뇨병 발병 위험이 낮아질 가능성도 제기됐다.

미국에서도 연방 차원의 설탕세는 없지만 필라델피아, 시애틀, 버클리 등 일부 도시가 자체적으로 설탕세를 도입했다. 이들 지역에서는 설탕 음료 가격이 20~30% 이상 상승했고, 판매량은 눈에 띄게 줄었다. 특히 가격 탄력성이 높은 저소득층에서 소비 감소 효과가 더 크게 나타났다.

설탕세, 결국 소비자가 낸다…해외서 현실화된 물가 부담·식품업 경쟁력 약화 논란

설탕세 도입 이후 소비자들의 과당 음료 소비가 줄어들면서 장기적으로 식습관 개선 효과를 얻긴 했지만 그 이면에 부작용도 적지 않은 것으로 나타났다. 해외 사례를 자세히 들여다보면 설탕세는 상당 부분 소비자물가 상승과 부담 전가로 이어졌기 때문이다.

가장 대표적인 문제는 '가격 전가'다. 설탕세는 명목상 제조·수입업자에게 부과되지만 실제로는 제품 가격에 반영돼 소비자 부담 증대로 이어졌다. 영국과 프랑스에서 설탕세 도입 이후 탄산음료 가격이 인상됐고 미국 일부 도시에서는 설탕 음료 가격이 30% 안팎으로 뛰었다. 소비는 줄었지만 단기적으로는 소비자의 체감 물가가 크게 올랐다는 지적이 제기됐다.

노르웨이에서도 설탕세 도입 이후 부작용을 엿볼 수 있다. 노르웨이는 1980년대부터 설탕이 들어간 음료뿐 아니라 초콜릿, 사탕 등 가공식품 전반에 높은 세금을 부과했다. 그 결과 가격 경쟁력이 약화되면서 스웨덴 등 인접 국가로 국경 쇼핑이 급증했고 자국 소매업과 식품 산업이 타격을 입었다. 노르웨이 정부는 이후 일부 품목의 세율을 낮추거나 제도를 조정했다.

덴마크도 비슷한 길을 걸었다. 덴마크는 설탕세와 함께 '지방세(fat tax)'를 도입했지만 가격 상승과 국경 쇼핑 증가, 산업 경쟁력 약화 논란 속에 제도를 폐지했다. 덴마크 정부는 당시 건강 효과 대비 경제적 비용이 크다고 판단했다.

설탕세의 조세 역진성 문제도 꾸준히 제기된다. 가당 음료와 저가 가공식품은 상대적으로 저소득층 소비 비중이 높은 품목이다. 설탕세가 도입되면 소득 대비 식비 비중이 큰 계층일수록 부담이 커질 수밖에 없다. 무설탕·저당 제품이 대안으로 제시되지만 이들 제품은 가격이 더 높은 경우가 많아 저소득층에게는 현실적인 선택지가 되기 어렵다는 지적이 나온다.

또 다른 부작용은 '풍선 효과'다. 설탕 음료 소비는 줄었지만, 과자·빵·디저트 등 다른 고당분 식품 소비가 늘거나, 과세 대상에서 제외된 제품으로 소비가 이동하는 현상이 나타났다. 미국 일부 도시에서는 설탕세를 피해 인근 지역에서 음료를 대량 구매하는 사례도 늘었다.

국내 상황 역시 크게 다르지 않다. 이미 가공식품 물가가 높은 수준에서 움직이고 있는 가운데 설탕세가 도입될 경우 체감 물가 상승으로 이어질 가능성이 크다는 우려가 나온다. 식품업계는 부담금이 원가 압박으로 작용해 가격 인상을 피하기 어렵다는 입장이다. 결국 설탕세가 건강 정책이라는 명분과 달리 소비자에게는 또 하나의 '준조세'로 인식될 수 있다는 것이다.

홍기용 인천대 교수는 "설탕세의 성패는 도입 여부가 아니라 과세 대상과 세율을 어디까지로 정할지, 저소득층 부담을 어떻게 완화할지, 걷힌 재원을 실제로 공공의료와 예방 정책에 투명하게 재투자할지 등 설계에 달려 있다"며 "건강·물가·조세 형평성을 동시에 건드리는 정책인 만큼 충분한 사회적 합의와 정교한 제도 설계 없인 또 다른 갈등의 불씨가 될 가능성이 크다"고 말했다.

Copyright ⓒ 르데스크 무단 전재 및 재배포 금지