최근 색유리 조각을 자르고 납땜해 장식품을 만드는 기법으로 대중에게 친숙해진 스테인드글라스는 사실 천년의 역사 속에서 건축과 빛의 조화를 탐구해 온 정교한 공간예술이다. 인고의 시간을 거쳐 유리가 가진 본연의 깊이와 다채로운 표현을 탐구해 온 작가들이 각자의 방식으로 기록한 ‘빛의 서사’가 펼쳐진다.

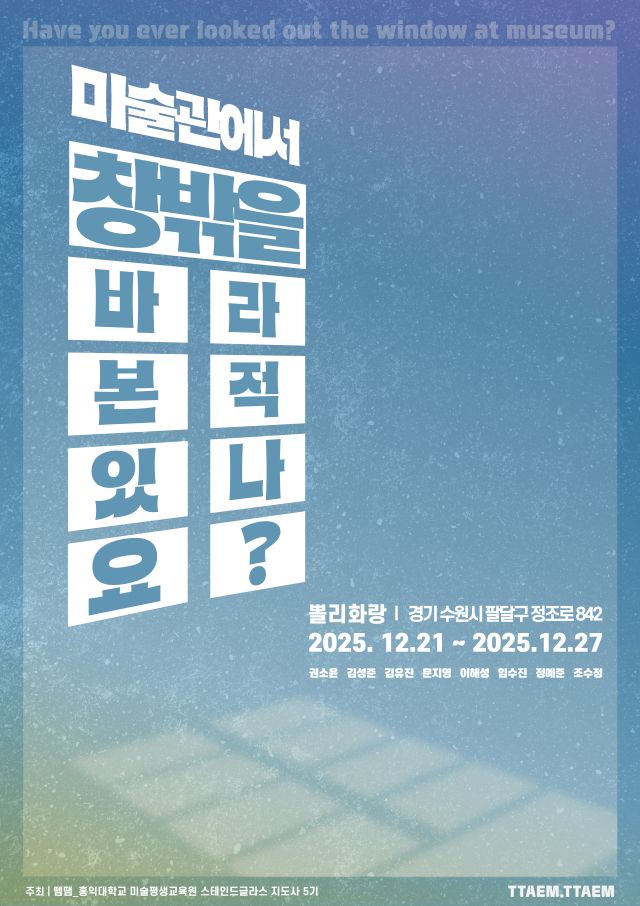

21일부터 27일까지 천주교 북수동성당 내 뽈리화랑에서 진행되는 ‘미술관에서 창밖을 바라본 적 있나요?’는 스테인드글라스 작가 권소윤·김성준·김유진·문지영·이해성·임수진·정예준·조수정 등 8인이 모여 만든 팀 ‘뗌땜’의 공동 기획전으로 홍익대 미술평생교육원에서 스테인드글라스를 공부하며 제작한 작품을 선보이고 앞으로의 지속적인 전시 활동을 도모하고자 마련했다.

전시 ‘미술관에서 창밖을 바라본 적 있나요?'는 미술관 안의 작품이 아닌 창밖의 풍경과 오늘의 날씨, 함께 머물렀던 사람들 등 미술관 주변의 장면을 바라보는 시선에서 출발했다. 이번 전시에 참여한 정예준 작가는 “스테인드글라스 작업을 하는 작가들에게 ‘창’은 ‘빛’이 스며드는 공간이자 작품을 다각도로 조명하는 장치”라며 “인위적으로 조절하지 못하기 때문에 아름다움이 극대화될 수 있는 요소”라고 설명했다.

지금은 광교로 이전한 소화초등학교의 옛 건물을 개조해 미술관으로 사용하고 있는 뽈리화랑의 교실에는 여덟 개의 창이 있고, 창마다 여덟 명의 작가가 각자의 방식으로 빛과 유리를 다룬 작품을 배치했다. 창문 외의 작품들은 전시장 내 흰벽을 활용해 배치했으며 판매용으로 제작된 유리공예 상품도 하나의 작품인 듯 테이블에 진열했다.

스테인드글라스가 주로 성당이나 교회 창을 장식할 때 쓰이는 공예이긴 하나 종교적인 내용만 다루지는 않는다. 이해성 작가의 ‘마릴린’은 인대 워홀의 ‘마릴린 먼로’를 고전적인 스테인드글라스 기법으로 재해석했다. 빠른 속도로 반복 제작됐떤 팝 아트 속 배우를 유리라는 물질에 새김으로서 불변을 기대하지만 그만큼 깨지긴 쉽다.

장예준 작가의 ‘해마다 다시 아기 예수 오시네. 우리들이 사는 이 땅에 내려오시네'는 예수가 십자가 처형 전 조롱을 당하며 입었던 홍포 위에 일렁이는 바람을 투사해 표현했으며, ‘크리스마스 천사’는 유대계 언어철학자 발터 벤야민이 유년시절 창밖으 바라보며 경험한 ‘천사의 목소리’를 그렸다.

Copyright ⓒ 경기일보 무단 전재 및 재배포 금지