AI(인공지능) 굴기를 이야기하는 한국에서 정작 AI의 심장이라 할 데이터센터는 땅을 딛지 못하고 있다. 안양, 김포, 용인 등 곳곳에서 예정됐던 데이터센터는 주민 반대에 막혀 첫 삽조차 뜨지 못했다.

▲ 미국의 데이터센터

▲ 미국의 데이터센터

기업은 인재와 접근성을 이유로 수도권을 고집하고, 주민은 내 집 앞 특고압선은 절대 안 된다며 맞선다. 이 충돌은 단순한 님비 현상이 아니라, AI 시대 국가 인프라 설계가 얼마나 준비되지 않았는지를 보여주는 장면이다.

미국 버지니아주 라우든 카운티는 자주 인용되는 비교 대상이다. 이곳은 세계 최대 데이터센터 밀집 지역으로, 데이터센터에서만 연간 1조 원이 넘는 지방세를 거둔다. 이 세수 덕분에 주민들은 낮은 세율과 질 높은 공공서비스를 누린다. 데이터센터가 지역 재정의 핵심 축이 된 것이다.

하지만 이 성공담에는 빠지지 않는 뒷이야기가 있다. 24시간 돌아가는 냉각 팬 소음, 늘어나는 전력 수요로 인한 전력망 부담은 주민 생활을 직접적으로 압박했다. 결국 일부 지역에서는 신규 데이터센터 허가를 제한하자는 목소리까지 나왔다. 경제적 기여만으로는 지역의 신뢰를 얻기 어렵다는 사실을 보여주는 사례다.

한국의 갈등 지점은 조금 다르다.

소음보다 더 큰 문제는 전력망이다.

데이터센터 자체보다 주민을 자극하는 것은 주거지 인근 지하에 매설되는 154kV급 특고압 송전선이다. 법적 기준치 이내라는 설명에도 불구하고, 전자파에 대한 불안, 부동산 가치 하락 우려는 쉽게 사라지지 않는다. 이 공포는 통계가 아니라 감정의 문제이고, 그래서 더욱 풀기 어렵다.

여기서 질문이 생긴다.

모든 데이터센터가 수도권에 있어야 할까. 기업들은 연구 효율과 협업을 이유로 수도권 집중이 불가피하다고 말한다.

그러나 AI 산업 전체로 보면 이는 절반만 맞는 이야기다. 자율주행이나 실시간 제어처럼 초저지연이 필수적인 서비스는 예외지만, 대다수 AI 모델 학습은 물리적 거리의 제약을 크게 받지 않는다. 광통신망이 촘촘한 한국에서는 연구원은 판교에서 일하고, 연산은 지방에서 처리하는 구조도 충분히 가능하다.

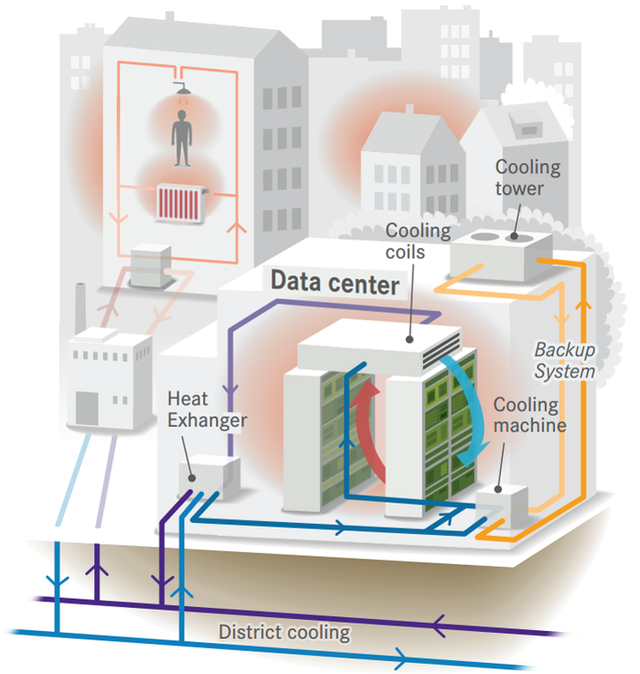

▲ 데이터센터의 원리

▲ 데이터센터의 원리

이 관점에서 보면 수도권 전력망에 무리하게 고압선을 더 얹는 선택은 사회적 비용이 크다. 반대로 재생에너지가 풍부한 강원이나 호남으로 학습용 데이터센터를 분산 배치하면, 에너지 효율과 지역 균형이라는 두 목표를 동시에 잡을 수 있다. 이는 기업의 친환경 전략과도 맞닿아 있다.

불가피하게 도심 인근에 데이터센터를 지어야 한다면, 조건은 분명하다. 주민이 체감할 수 있는 이익이 있어야 한다. 북유럽의 사례는 이 점에서 인상적이다.

스웨덴 스톡홀름이나 덴마크 오덴세에서는 데이터센터에서 발생하는 폐열을 회수해 지역 난방에 활용한다. 주민에게 데이터센터는 혐오 시설이 아니라 난방비를 줄여주는 이웃이 된다. 반대할 이유가 줄어드는 구조다.

일본 인자이시는 또 다른 해법을 보여준다. 이곳은 데이터센터 전용 파크를 지정하고, 전력선과 통신선을 지하 공동구로 묶어 주거지와 철저히 분리했다. 기업이 하나 들어올 때마다 도로를 파고 고압선을 까는 일이 없다. 갈등의 씨앗을 설계 단계에서 제거한 셈이다.

▲ 데이터센터의 필수요소 전력망(사진은 송전탑)

▲ 데이터센터의 필수요소 전력망(사진은 송전탑)

한국이 배워야 할 지점은 분명하다. 정부는 데이터센터를 개별 사업으로 볼 것이 아니라, 국가 인프라 차원에서 클러스터로 설계해야 한다. 전력망과 입지를 미리 계획하고, 지방 이전에는 세제와 규제에서 파격적인 인센티브를 제공해야 한다.

기업 역시 법적 기준만 내세우는 태도에서 벗어나야 한다. 랜드마크화, 지역 에너지 환원, 관리비 절감 같은 실질적 상생 모델을 제시하지 않으면 사회적 동의를 얻기 어렵다.

AI 산업은 멈출 수 없는 흐름이다. 그러나 지역 공동체의 불안을 외면한 성장은 오래가지 못한다. 기술적 사실에 근거한 분산 배치, 그리고 혐오 시설을 지역의 자산으로 바꾸는 정교한 설계. 고압선에 막힌 AI의 혈관을 뚫는 길은 결국 이 두 가지 선택에 달려 있다.

Copyright ⓒ 월간기후변화 무단 전재 및 재배포 금지