몇 해 전만 해도 여름철만 되면 과수원과 가로수 아래, 도시 주택가 창문 틈에도 대거 출몰하던 꽃매미가 요즘에는 보기 힘들어졌다. 복숭아, 포도, 대추 같은 과일 수액을 빨아먹으며 그을음병까지 유발해 과수 농가에 골칫거리였고, 도시민들에게는 불쾌함을 유발하던 이 곤충이 갑자기 자취를 감춘 이유는 무엇일까.

꽃무늬 날개 가진 해충, 사실은 ‘매미’ 아니다

꽃매미는 이름 때문에 흔히 매미의 일종으로 오해받지만, 실상은 전혀 다른 종이다. 꽃매미과에 속하는 곤충으로, 몸길이는 14~15mm, 날개를 편 길이는 40~50mm에 달한다. 성충은 앞날개가 반투명한 회색빛을 띠고, 접힌 뒷날개는 붉은 무늬가 선명하게 있다. 이 붉은색은 자신이 독성이 있음을 천적에게 알리는 경고색이기도 하다.

원산지는 동남아시아로, 5월부터 11월 사이 활동한다. 이때 가죽나무나 포도나무, 배나무, 감나무 등 수액이 많은 나무를 집중적으로 공격한다. 1년에 한 번 번식하며, 성충이 9~10월 사이 나무나 인공 구조물 틈에 알을 낳고 이 알은 겨울을 난다.

2005년 천안서 첫 발견… 이후 전국으로 확산

2005년 충남 천안에서 처음 발견된 꽃매미는 이후 3~4년 사이 급격히 확산했다. 따뜻한 기후를 좋아하는 꽃매미에게 2000년대 이후 한국의 기후는 살기 좋은 환경이었다. 당시만 해도 천적이 거의 없었고, 알을 나무껍질이나 벽 틈 같은 눈에 잘 띄지 않는 곳에 무더기로 낳기 때문에 방제가 쉽지 않았다.

2006년부터 2009년 사이, 과수원과 도시 주변에서 개체 수가 폭증하면서 “꽃매미 습격”이라는 표현까지 등장했다. 2010년 무렵엔 과수원의 포도나무가 고사할 정도였고, 가죽나무 군락지에 수천 마리가 달라붙은 장면이 뉴스에 자주 보도되기도 했다. 감로(배설물)로 인한 그을음병까지 더해져 농가 피해는 눈덩이처럼 불어났다.

강추위와 천적, 그리고 '벼룩좀벌'이 만든 반전

그렇게 기승을 부리던 꽃매미가 이제는 찾아보기 힘들 정도로 사라졌다. 이는 복합적인 이유 때문이다. 첫 번째는 겨울철 한파다. 꽃매미는 알 상태로 겨울을 나는데, 영하의 기온이 길게 지속되면 알 대부분이 동사한다. 2010년, 2017~2018년 한파 때 실제로 많은 알이 죽었고, 개체 수가 급감했다.

하지만 가장 결정적인 전환점은 토착 천적의 발견이었다. 2015년, 국립생물자원관과 농촌진흥청이 공동으로 한국 자생 벼룩좀벌 한 종이 꽃매미의 알에 기생한다는 사실을 밝혀냈다. '꽃매미벼룩좀벌'이라는 이름을 얻게 된 이 곤충은 꽃매미가 산란한 알 위에 자기 알을 낳는다. 이후 부화한 벼룩좀벌 유충은 꽃매미알을 먹고 자란다. 결과적으로 꽃매미는 부화조차 하지 못한 채 사라진다.

벼룩좀벌은 꽃매미알만 선택적으로 기생하는 특이성을 지녔다. 이 점을 활용해 농촌진흥청은 벼룩좀벌을 대량 증식해 과수원과 기주식물 군락지에 방사하는 기술을 개발했다. 주로 4월, 9~10월이 방사 시점으로, 이 시기에 방사된 벼룩좀벌은 꽃매미의 산란지로 이동해 기생한다. 이 방식은 농약을 뿌리는 것보다 훨씬 안전하고 친환경적이다.

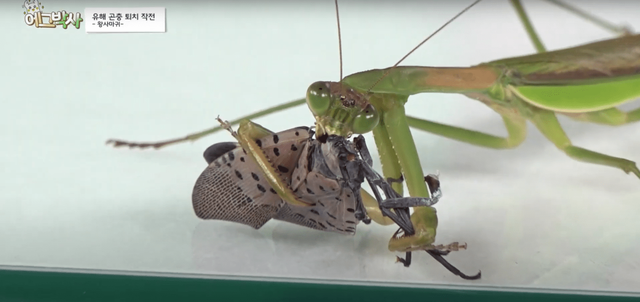

여기에 사마귀, 거미, 새들 등 꽃매미를 포식할 수 있는 생물들이 서서히 꽃매미를 먹이로 인식하면서 생태계에서의 자연 방제가 시작됐다. 꽃매미 특유의 경고색이 처음에는 천적을 속였지만, 시간이 지나며 먹힐 수 있다는 것이 알려지자, 포식도 늘었다.

눈에 띄게 줄어든 이유… 벼룩좀벌이 ‘알부터’ 없애기 때문이다

겉으로 드러나는 성충을 잡아내는 기존의 방제 방식이 아니라, 보이지 않는 '알' 단계에서부터 밀도를 낮추는 방식이 주효했다. 이 방식은 유충의 발생 자체를 차단해 근본적인 퇴치로 이어졌고, 특히 야외에서 대량 증식된 벼룩좀벌이 꾸준히 방사되면서 꽃매미의 부화율은 해마다 급감하고 있다.

이 과정에서 포도와 복숭아 농가의 피해도 줄었다. 감로로 인한 그을음병 발생률이 낮아졌고, 수액을 빨아먹는 곤충 수 자체가 줄어들면서 과실 품질도 개선됐다. 결과적으로 꽃매미가 점차 눈에 띄지 않게 된 것이다.

Copyright ⓒ 위키푸디 무단 전재 및 재배포 금지