|

몇 년 전만 해도 실내 난방 텐트나 창문에 붙이는 뽁뽁이(에어캡)는 가난한 자취생의 상징처럼 여겨졌다. 미관을 해치는 비닐과 투박한 천막은 “이렇게까지 살아야 하나”라는 자괴감을 주기도 했다.

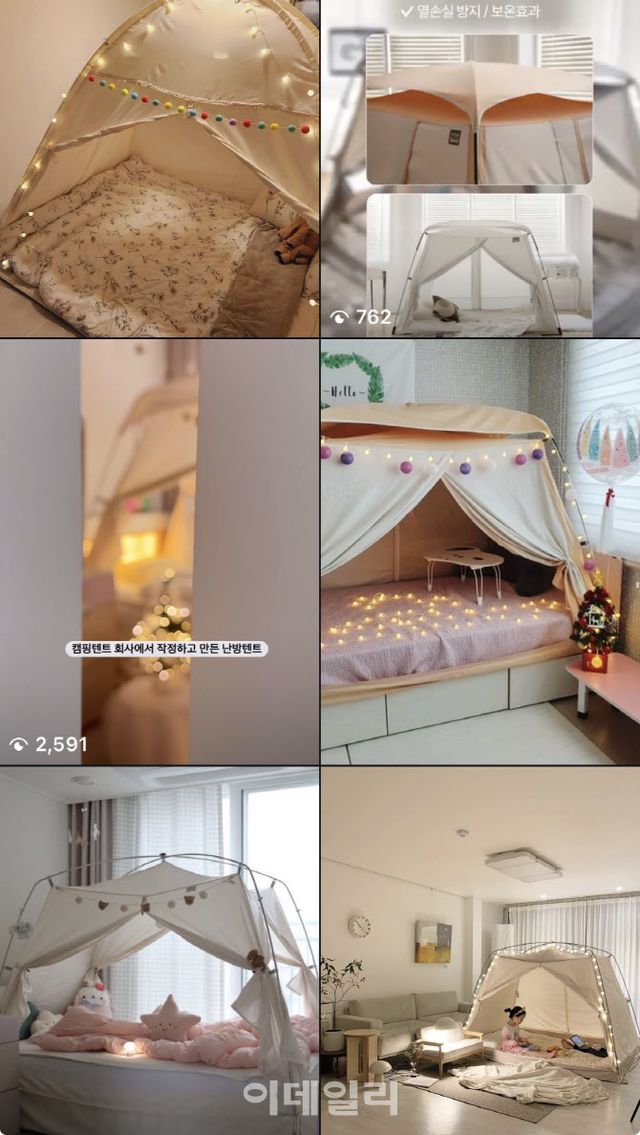

하지만 지금의 풍경은 다르다. 고물가가 뉴노멀이 되면서, 이 아이템들은 궁상템에서 인테리어 꿀템으로 신분 상승했다. 디자인은 감성적인 파스텔톤으로 바뀌었고, 사람들은 텐트 안에 전구(앵두전구)를 달아 방구석 캠핑 분위기를 낸다. SNS에는 “난방비 아끼려다 감성을 얻었다”며 텐트 내부를 꾸민 인증샷이 줄을 잇는다. 추위를 피하려는 처절한 몸부림이 힙(Hip)한 라이프스타일로 포장된 것이다.

경제적으로 보면 이는 전형적인 ‘방어적 소비(Defensive Consumption)’다. 보통 소비는 만족감을 얻기 위해 돈을 쓰는 공격적 행위다. 하지만 난방용품 구매는 성격이 다르다. 다가올 난방비 폭탄이라는 더 큰 지출을 막기 위해, 선제적으로 지갑을 여는 행위다.

5만원짜리 텐트와 3만원짜리 입는 담요를 사는 건, 올겨울 도시가스 요금 인상분이라는 공격을 막아내기 위한 2030세대의 필사적인 방패 구매다. “내 월급 빼고 다 오른다”는 자조 섞인 농담 속에서, 청년들은 보일러 버튼을 누르는 대신 쇼핑몰 장바구니에 생존 장비를 담으며 계산기를 두드린다.

결국 이들이 소비하는 것은 단순한 온기(溫氣)가 아니다. “나는 고물가 시대에도 멍하니 당하지 않고 합리적인 대안을 찾았다”는 자기 효능감이다. 집 안에서 곰 인형처럼 두꺼운 옷을 입고 뒤뚱거릴지라도, 다음 달 관리비 고지서에서 승자가 될 수 있다면 그 불편함쯤은 기꺼이 스마트함으로 치환된다.

오늘도 퇴근길 직장인의 손에는 치킨 대신 문풍지와 뽁뽁이가 들려있다. 영하 15도의 한파보다 무서운 건 통장 잔고의 한파이기에, 우리는 오늘도 집 안에 텐트를 친다.

Copyright ⓒ 이데일리 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.