[문화매거진=노묘정 작가] 말로만 듣던 서울독립영화제에 놀러 갔다. 친한 애니메이션 감독님의 초대로 단편경쟁 섹션을 보게 되었고, 오랜만에 선정된 감독이 아닌 순수한 관객으로서 영화제를 즐기게 되어 매우 즐거웠다. 그리고 거기서 좋은 작품들을 많이 만났다.

나는 장르적 재미가 강한 영화보다 인물과 드라마에 집중한 작품을 더 좋아한다. 그래서 내 취향을 건드렸던 작품을 몇 개 골라보았다. 나는 ‘섬’, ‘모과’, ‘허리케인 러브’ 이 세 개의 단편이 좋았다.

‘섬’은 한 집안의 가장이자 아버지인 59세 창국을 다루고 있다. 10년째 살아온 집에 누수가 생겼고, 그것을 해결하기 위해 애쓰지만 가족들은 그런 그를 답답해하기만 하다. 그래서 창국은 어느새 섬처럼 고립되어 간다.

이 작품의 주인공을 맡은 배우는 감독님의 실제 아버지이시다. 자신의 아버지를 다루면서 아버지를 캐스팅했다는 용감함에 일단 놀랐고, 가족을 디렉팅하는 수고로움을 감수했다는 것에도 깊은 존경을 보낸다. 나는 내가 일하는 현장에 가족이 오는 것만큼 부담스러운 일이 없다고 생각하는데, 진짜 대단한 감독인 것 같다.

또 창국이라는 캐릭터처럼 고립되어 있는 아버지를 오랫동안 지켜본 사람으로서 이 영화가 내 사적인 부분을 많이 건드렸다. 딱히 어떤 특수한 감정을 표현하려고 하지 않는데도 쓸쓸함이나 공허함이 느껴졌고, 적극적으로 표현은 하지 않지만 언제나 시선 끝에는 가족에 대한 애정이 담겨 있다는 점이 느껴져서 좋았다.

‘모과’는 시인 지망생 수건과 무명 배우 희지의 사랑을 담은 멜로 성장물이다. 둘은 모두 꿈을 이룬 사람들이 아닌, 꿈을 향해 매일을 노력하고 있는 지망생이다. 서로를 너무 사랑하지만 각자의 미래에 대해 내린 선택이 달라 사랑에 위기가 찾아온다. 지금 글을 쓰면서 감독이 쓴 작품 의도를 다시 읽어봤는데, 이래서 제목이 모과인가 싶다. “꿈꾸는 동안 자주 못 나지지만, 꿈꾸는 자는 언제나 향을 뿜는다.”

작품 자체가 각본집이 나와도 될 정도로 굉장히 문학적인 아름다움이 깊다. 그렇다고 영상 예술로서 완성도가 떨어지거나 하지는 않았지만, 사건이나 플롯으로 극을 끌어가는 사람이 아니라 대사를 통해 관객과 대화하려고 하는 감독인 것 같았다. 감독님이 분명 나보다 어린 것 같은데, 평소에 책도 많이 읽으시고 내면 깊이 성숙한 사색도 많이 하시는 것 같다. 그리고 배우가 직접 쓴 시가 작품에 반영되어 나왔다는 점도 좋았다. 마지막에 나온 수건의 시가 나는 매우 좋았는데, 그게 박종환 배우가 직접 쓴 시라고 했다. 그래서 작품을 보고 배우님의 팬이 되었다.

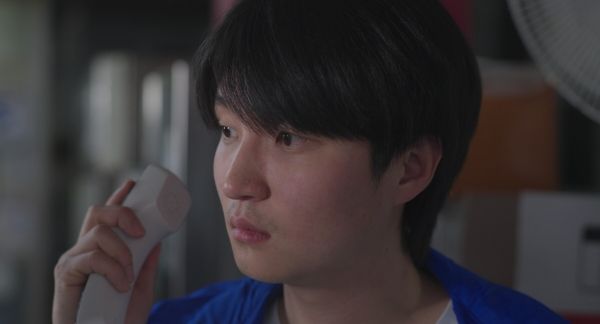

‘허리케인 러브’는 운명적인 사랑을 꿈꾸던 중국집 배달부 종하가 옆집으로 이사 온 세빈이라는 여자에게 우연히 반하게 되고, 사랑을 쟁취하기 위해 우왕좌왕하는 과정을 담은 이야기다. 허리케인처럼 내 삶을 뒤흔들어 줄 사랑을 찾던 주인공이 우연한 계기로 상대에게 꽂히고, 그 과정에서 누군가를 사랑한다는 것이 과연 무엇인지 알게 되면서 사랑에 대한 생각이 성장하는 내용이다.

나도 예전에는 기차에 타면 옆에 에단 호크 같은 남자가 앉아 ‘비포 선라이즈’ 같은 걸 찍을 줄 알았다. 그런데 다년간의 경험을 통해 지금은 에단 호크는 고사하고 헛기침 많이 하시는 할아버지만 아니면 정말 괜찮을 것 같다. 나는 큰 소리에 자주 놀라는 편인데, 목이 불편하신 건 알겠지만 1시간을 긴장 상태에서 가는 것은 너무 괴롭다…

예전에 언니가 나에게 이런 이야기를 한 적이 있다.

“연애를 하고 싶다면 네가 뭘 해 줄 수 있을지를 잘 생각해 봐. 대부분은 뭘 받고 싶은지, 하고 싶은지를 생각하거든? 그런데 네가 뭘 해 줄 수 있는지를 생각하다 보면 그게 결국 너의 경쟁력이 될 테니까, 훨씬 누군가를 만나기 수월해질지도 몰라.”

맞는 말인 것 같다. 나는 아직 답을 못 찾긴 했지만. 어쨌든 이 작품이 전하는 메시지가 최근에 언니가 내게 했던 이야기를 떠오르게 했다. 누가 안아 주기를 마냥 바라고 있기보다 먼저 다가서서 안아 줄 용기가 있어야 사랑이 찾아온다는 것. 그런 용기를 갖고 있는 사람들이 드문 세상 속에서 작품의 주인공은 나름 괜찮게 성장했다.

장편영화는 제작비나 산업 구조, 관객의 기대 등 여러 가지 외부 조건과 타협해야 하지만, 단편은 훨씬 개인적인 질문에서 출발할 수 있다는 점이 매력적인 부분이라고 생각한다. 그런 점에서 세 편이 제일 마음에 들었던 이유는 작품을 통해 감독이 어떤 사람인지 잘 전달되었기 때문이었다. 이것은 단순히 작품의 전달력이나 영상의 완성도에 대한 이야기가 아니라, 그들이 얼마나 자신의 내면에 솔직하고 진지하게 탐구했는가에 대한 문제라고 생각한다. 아마 그 치밀함이 없었다면 관객으로서 의아하게 느끼는 부분도 많았을 것이다. 그런데 이 세 편은 일상적인 이야기에서 출발했지만 그것을 풀어내는 과정이 나름대로 치밀했고, 나름대로의 결론도 제시했던 것 같아서 몰입도가 좋았던 작품이었다.

세 작품을 만든 감독들이 만들게 될 장편이 기대된다. 물론 단편이 장편으로 가기 위한 수단은 아니고 그보다 더 많은 가치를 가지고 있지만, 어쨌든 단편을 하나 완성하면서 이야기를 책임지는 법을 배우게 되었을 것이다. 자신의 세계관을 조금 더 확장해 봐도 좋을 것 같다. 관객으로서 기대가 된다.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.