[뉴스컬처 이준섭 기자] 24세에 요절한 제임스 딘은 ‘멈춰버린 청춘’이라는 개념 자체를 대중문화에 각인시킨 신화다. 스크린 위에서 그는 언제나 불안했고, 세상과 어긋났으며, 그 어긋남 속에서 유난히 빛났다. 뮤지컬 ‘제임스 바이런 딘’은 이 아이콘을 다시 불러오되, 신화로서가 아니라 인간으로서 무대 위에 세운다.

작품이 선택한 시간은 단 5분이다. 1955년, 캘리포니아 46번 도로에서 포르쉐를 몰던 제임스 딘이 사고를 당한 순간부터 죽음에 이르기까지의 짧은 시간. 그러나 5분의 시간은 한 인간의 기억과 후회, 욕망과 공포가 응축된 감정의 밀실로 확장된다. 관객은 이 밀실 안으로 초대받아 제임스 딘의 마지막 시선을 함께 바라보게 된다.

'제임스 바이런 딘’은 전기를 재현하는 대신 존재를 탐구한다. 작품이 집요하게 붙드는 것은 죽음 앞에 선 인간이 자기 삶을 어떻게 다시 바라보는가라는 문제의식이다. 성공과 명성, 찬사와 고독이 뒤엉킨 제임스 딘의 내면은, 결국 오늘을 살아가는 우리 자신의 초상과 겹쳐진다.

그 중심에 서 있는 인물이 바로 사신 바이런이다. 바이런은 차가운 죽음의 전령이 아니라, 제임스 딘의 열혈 팬이자 그의 삶을 다시 편집해보려는 존재다. 그는 제임스의 과거를 되짚으며 다른 선택의 가능성을 들추어내고, 그 과정에서 삶이란 얼마나 불완전한 편집본인가를 드러낸다. 이 관계는 인간과 죽음이 나누는 가장 사적인 대화처럼 무대 위에 놓인다.

이 설정 덕분에 관객은 제임스 딘을 멀리서 바라보지 않는다. 오히려 바이런의 시선을 통해 그의 삶을 함께 검토하고, 그 선택의 무게를 체감한다. ‘조금만 달랐더라면’이라는 생각이 얼마나 많은 인생을 흔드는지, 작품은 서사적으로, 감정적으로 설득한다.

무대는 이 내면극을 시각적으로 구체화한다. 소극장 한가운데 놓인 회전무대 위 자동차와 도로를 연상시키는 조명과 영상은, 제임스 딘의 삶을 하나의 질주로 형상화한다. 끊임없이 회전하는 무대 위에서 그는 앞으로만 나아갈 뿐, 멈출 수도, 되돌아갈 수도 없다. 이러한 물리적 움직임은 그의 인생이 얼마나 빠르고 위태로웠는지를 관객의 몸으로 느끼게 만든다.

작품을 꼭 봐야 하는 이유는 바로 이 몰입감에 있다. 회전무대와 조명의 조합은 관객을 제임스 딘의 마지막 순간 속으로 끌어들인다. 무대를 바라보는 것이 아니라, 그와 함께 달리고 있다는 착각이 들 때, 그의 두려움과 후회는 더 이상 남의 것이 아니다.

음악의 선택 또한 작품의 미학을 또렷하게 만든다. 대규모 오케스트라 대신 피아노와 배우의 목소리만으로 구성된 사운드는, 화려한 쇼가 아니라 인간의 내면에 집중하게 한다. 숨결이 들리고, 감정의 균열이 고스란히 전달되는 이 음악은 제임스 딘을 신화가 아닌 불안한 한 인간으로 끌어내린다.

밀도 높은 음악 구조는 소극장이라는 공간과 만나 강력한 감정의 파장을 만들어낸다. 배우의 눈빛과 떨리는 음성이 객석까지 직접 도달하면서, 관객은 제임스 딘의 고독과 열망을 몸으로 받아들이게 된다. 이것이 바로 작품이 대극장이 아닌 소극장에서 빛나는 이유다.

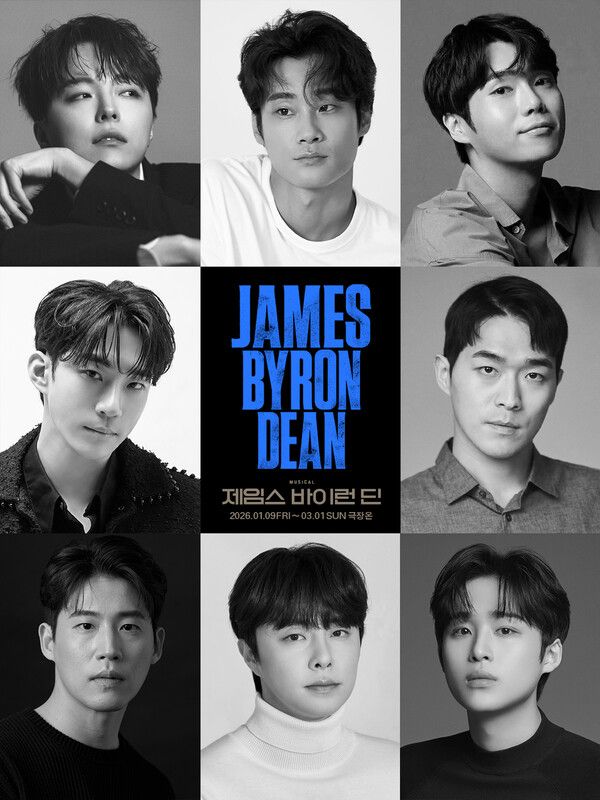

네 명의 배우가 연기하는 제임스, 그리고 네 명의 배우가 만들어내는 바이런 또한 이 작품을 반드시 봐야 할 이유를 더한다. 제임스 역을 맡은 네 명의 배우(박시환·문경초·홍승안·조환지)는 각기 다른 결로 이 인물을 빚어낸다. 불꽃 같은 예술가, 외로운 청춘, 분노와 연약함을 동시에 품은 남자. 공연마다 새로운 제임스가 펼쳐진다. 여기에 바이런 역의 네 배우(장재웅·황두현·최민우·강병훈)가 더해지며, 죽음마저도 단일한 얼굴이 아니라 다층적으로 확장된다. 4인 4색의 사신은 공포가 아니라 아이러니와 유머, 그리고 연민을 품고 무대 위를 배회한다.

바이런이 제임스의 삶을 다시 편집해도, 어떤 버전에서도 완벽한 결말은 없다. 그것이 작품이 말하는 진실이다. 삶은 언제나 미완이며, 그래서 더 뜨겁고, 더 아프다.

‘제임스 바이런 딘’이 지금 더욱 의미 있는 작품인 이유는, 이야기가 1950년대 할리우드에 머물지 않기 때문이다. 빠른 속도, 과도한 경쟁, 끊임없는 자기 소모 속에서 살아가는 오늘의 청춘들에게 제임스 딘의 질주는 낯설지 않다. 그의 불안과 집착, 성공에 대한 갈망은 지금 이 시대의 얼굴과 닮아 있다.

그래서 작품은 과거의 스타를 기리는 무대가 아니라, 현재를 살아가는 우리에게 말을 거는 드라마가 된다. 제임스 딘의 마지막 5분을 따라가다 보면, 관객은 자연스럽게 자신의 삶을 되돌아보게 된다. 무엇을 향해 달려왔는지, 그리고 무엇을 놓치고 있는지를 말이다.

‘제임스 바이런 딘’을 본다는 것은 제임스 딘을 만나는 것이 아니라, 자기 자신의 삶을 잠시 멈춰 세워 바라보는 경험에 가깝다. 그 경험이 남기는 여운은 공연이 끝난 뒤에도 쉽게 사라지지 않는다. 바로 그 점에서, 작품은 지금 이 순간 반드시 만나야 할 무대가 된다.

뉴스컬처 이준섭 rhees@nc.press

Copyright ⓒ 뉴스컬처 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.