전 세계 교역의 80% 이상이 바다 위에서 이루어지고, 우리가 쓰는 데이터의 95%가 해저 케이블을 따라 이동하는 시대다. 바다는 더 이상 풍경이 아니라 인프라이고, 접근권은 곧 경제 주권이다.

▲ 에딩피아가 전쟁을 불사해서 바다를 얻을려고 하는 이유는 에리트레아의 독립 이후 바다를 잃었고, 지금은 수출입의 95%를 지부티 항구에 의존

▲ 에딩피아가 전쟁을 불사해서 바다를 얻을려고 하는 이유는 에리트레아의 독립 이후 바다를 잃었고, 지금은 수출입의 95%를 지부티 항구에 의존

이 사실을 가장 절박하게 보여주는 사례가 바로 아프리카 동북부의 내륙국 에티오피아다.

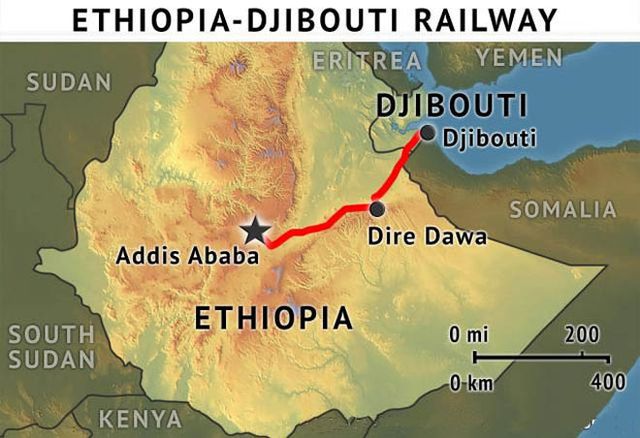

한때 홍해로 나가던 해양 국가였던 이 나라는 에리트레아의 독립 이후 바다를 잃었고, 지금은 수출입의 95%를 지부티 항구에 의존한다.

통행료와 물류비, 지연 위험은 상수처럼 따라붙는다. 노벨 평화상 수상자였던 아비 아메드 총리가 “지리적 감옥”을 언급하며 해양 접근권을 둘러싼 강경 발언까지 꺼낸 배경에는, 바다가 막히면 성장도 막힌다는 냉혹한 현실이 있다.

소말리랜드와의 항구·해군기지 거래 시도는 이 갈증이 어디까지 밀어붙일 수 있는지를 보여준다. 바다는 지정학의 언어이자, 경제의 언어다.

이 맥락에서 ‘항구 도시’와 ‘해양 수도권’의 차이는 분명해진다. 항구 도시는 물류의 입구다. 컨테이너를 내리고 올리며 비용을 줄인다. 반면 해양 수도권은 항만을 중심으로 산업, 도시, 금융, 연구가 엮인 광역 경제권이다. 물류가 산업을 낳고, 산업이 금융을 부르고, 금융이 다시 혁신을 키우는 순환이 작동한다.

유럽에서 이 모델을 가장 선명하게 보여준 곳이 네덜란드의 로테르담이다. 이 항구는 단순한 환적지를 넘어 독일·프랑스·벨기에·스위스를 잇는 관문이 되었고, 에너지와 석유화학, 내륙 공업지대를 연결하는 플랫폼으로 진화했다.

1872년 대운하 건설로 외양선 시대에 대응했고, 전후 재건과 현대화를 거치며 유럽의 동맥으로 자리 잡았다. 그 결과는 숫자로도 확인된다. 직접 부가가치와 간접 효과를 합치면 네덜란드 GDP의 상당 부분을 차지한다. 항구가 아니라 ‘권역’이 성장한 것이다.

한국의 조건은 나쁘지 않다. 오히려 드물게 좋은 편이다. 3면이 바다인 나라, 세계 최상위 환적항을 가진 나라다. 부산·울산·경남을 잇는 동남권에는 세계적 항만과 조선·철강·중화학 산업이 밀집해 있고, 해양·공학·물류 인재를 키울 대학 인프라도 촘촘하다.

최근 ‘해양 수도’라는 표현이 법과 정책에 등장한 것은 상징적이다. 해양수산부 이전 논의, 관련 기관과 기업의 집적은 항구를 넘어 수도권급 메가 리전을 상상하게 만든다.

더 나아가 한국이 칠레와 함께 2028년 UN 해양 총회를 공동 개최한다는 점은, 해양 이용과 보전을 둘러싼 글로벌 의제를 주도할 기회이기도 하다. 바다를 쓰는 법과 지키는 법을 함께 제시할 수 있다면, 해양 리더십은 경제적 신뢰로 환산된다.

하지만 해양 수도권은 빛과 그늘을 함께 가진다. 성장의 과실은 전국이 나눠 갖지만, 환경 부담과 교통 혼잡, 생활 공간의 압박은 특정 지역에 집중되기 쉽다.

항만과 물류가 늘어날수록 주거와 공원, 일상의 질을 어떻게 지킬 것인가라는 질문이 뒤따른다. 성공의 관건은 공감대다. 무엇을 얻고 무엇을 감내하는지, 보상과 분산의 장치를 어떻게 설계할지, 초기부터 공개적으로 토론해야 한다. 로테르담의 시간도 합의의 시간이었다.

내륙국의 갈등은 바다의 가치를 극단적으로 비춘다. 반대로 바다를 가진 나라의 과제는 그 가치를 얼마나 크게, 그리고 공정하게 키울 것인가다. 항구를 늘리는 데서 멈출 것인가, 아니면 산업과 금융을 엮은 해양 수도권으로 도약할 것인가. 수출 의존 경제의 다음 페이지는 이미 파도 위에 펼쳐져 있다.

Copyright ⓒ 월간기후변화 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.