|

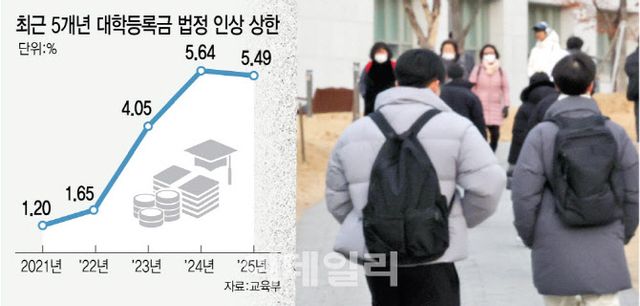

◇등록금 인상률, 물가상승 평균 1.2배 상한

대학 등록금은 고등교육법 제11조 10항에 따라 직전 3개년 평균 소비자 물가상승률의 1.2배를 초과해 올릴 수 없다. 올해까지는 물가상승률의 1.5배 한도 내에서 올릴 수 있었지만 지난 7월 국회에서 고등교육법 개정안이 통과되면서 1.2배로 하향 조정됐다.

내년도 등록금 인상 상한선은 올해 5.49%에서 3.20%로 축소될 전망이다. 올해 등록금 인상 한도를 정할 땐 5.10%로 정점을 찍었던 2022년의 소비자 물가상승률을 반영했지만 내년에는 2022년 소비자 물가상승률 수치가 제외되면서다.

통계청에 따르면 최근의 물가상승률은 2023년 3.60%, 2024년 2.30%로 하향 추세다. 여기에 한국은행은 지난 11월 올해 소비자 물가 상승률을 2.10%로 전망했다. 직전 3개(2023~2025년) 연도 소비자 물가상승률의 평균은 2.67%로 대학 등록금은 1.2배인 3.20%까지 인상이 가능할 전망이다.

인상 한도가 작년(5.49%)보다는 낮아졌지만 대학들의 재정난을 고려하면 상당수의 대학이 내년도 등록금을 올릴 것으로 보인다. 실제로 4년제 사립대학 간 협의체인 한국사립대학총장협의회(사총협)가 최근 회원 대학 총장들을 대상으로 설문한 결과 52.9%(46개교)가 ‘내년 등록금을 인상할 계획’이라고 응답했다. 이어 39.1%(34개교)는 ‘아직 논의 중’이라고 답했으며 8.0%(7개교)는 ‘동결할 계획’이라고 응답했다. 이번 조사는 151곳의 회원 대학 총장을 대상으로 지난달 11일부터 이달 1일까지 진행했으며 총 87개 대학 총장이 응답했다.

황인성 사총협 사무처장은 “내년도 등록금 인상 여부를 논의 중인 대학들도 다른 대학들이 등록금을 올리기 시작하면 인상 행렬에 가세할 것으로 보인다”며 “특히 국가장학금 2유형을 받는 것보다 등록금을 상한선까지 올리는 게 이득이라면 당연히 올릴 것으로 본다”고 했다.

정부의 등록금 동결 정책이 사실상 올해로 실효가 끝났다는 분석이 나오는 점도 이러한 전망에 힘을 실어준다. 정부는 물가 안정 등을 이유로 2009년부터 등록금 동결 정책을 펴왔고 2012년부터는 간접 규제를 시행했다. 조금이라도 등록금을 올리는 대학에는 국가장학금 2유형 지원을 차단하는 방식으로 인상을 규제한 것이다.

◇등록금 동결 정책 사실상 실효 상실

대학들은 올해까지 17년간 이어진 등록금 동결 정책으로 재정난이 한계에 이르자 등록금 인상을 단행하기 시작했다.

특히 지난해 선제적으로 등록금 인상에 나선 부산의 동아대가 올해 등록금을 약 4% 올리면서 50억원의 추가적 재정 수입을 발생했다는 얘기가 대학가에 퍼지면서 ‘인상 러시’가 일어났다. 동아대는 등록금 인상에 따라 교육부로부터 받지 못한 국가장학금 2유형 지원금(20억원)을 제외해도 30억원이 남은 것으로 알려졌다. 국가장학금 1유형은 정부가 학생들에게 직접 지급하지만 2유형은 등록금 동결·인하 대학을 선정해 지원하는 장학금이다.

앞서 교육부가 지난 4월 발표한 대학정보공시 결과에서는 4년제 대학 193곳 중 70.5%인 136곳이 등록금을 인상한 것으로 집계됐다.

작년 인상 대학 수(26곳) 대비 5.2배나 증가한 수치다. 등록금 동결 대학은 29.5%인 57곳에 그쳤다. 이로 인해 내년도 국가장학금 2유형 예산도 올해(2600억원) 대비 500억원 감액된 2100억원을 편성했다.

수도권 A대학의 총장은 “인공지능(AI) 대전환 시대에 대비하려면 대학도 교육·연구 기자재 확충 투자 뿐만 아니라 신임 교수도 적극 채용해야 한다”며 “국가장학금 2유형을 받지 못하더라도 등록금 인상이 불가피하다”고 했다. 그러면서 “국가장학금 2유형을 받지 못한 부분은 재정 수입으로 충당해 학생들에게 불이익이 가지 않도록 할 것”이라고 했다.

한편 교육부는 국가장학금 2유형과 연계한 사립대 등록금 인상 규제를 폐지하기로 했다. 다만 내년도 국가장학금 2유형 예산이 이미 확정된 상황이라 규제 폐지 결정은 2027년부터 적용한다. 교육부 관계자는 “법정 상한선까지 등록금을 올리는 대학에는 불이익이 없어야 한다”며 “첨단분야 인재 양성을 위한 투자가 필요하다는 요구를 수용해 규제를 풀기로 한 것”이라고 했다.

Copyright ⓒ 이데일리 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.