-

심장이식 전 치료 전략을 환자 상태에 따라 달리 적용하는 것이 이식 후 생존율과 밀접한 관련이 있다는 국내 다기관 연구 결과가 나왔다. 중증 환자에서 응급 보조 치료로 활용돼 온 체외막산소공급장치(ECMO) 대신, 좌심실보조장치(LVAD)를 거쳐 심장이식을 진행하는 전략이 예후 개선과 연관됐다는 분석이다.

삼성서울병원 중증 심부전팀(순환기내과 최진오·김다래 교수, 심장외과 조양현 교수)은 2014년부터 2023년까지 한국장기이식등록사업(KOTRY)에 등록된 성인 심장이식 환자 1,021명의 데이터를 분석한 연구 결과를 국제심폐이식학회지 The Journal of Heart and Lung Transplantation 최근호에 발표했다.

연구진은 심장이식 직전 가교 치료 방식에 따라 환자를 ▲ECMO 치료군(357명) ▲LVAD 치료군(137명) ▲기계적 순환 보조 없이 이식을 받은 군(Non-MCS, 527명)으로 나눠 예후를 비교했다.

-

-

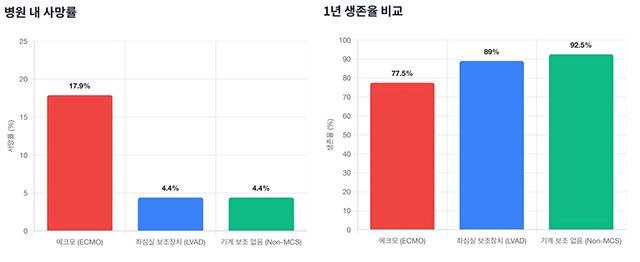

- ▲ 심장이식 전 가교 치료 방식에 따른 병원 내 사망률과 1년 생존율 비교. ECMO 치료군은 병원 내 사망률이 가장 높고 1년 생존율은 가장 낮았으며, LVAD 치료군과 기계적 순환 보조 없이 이식을 받은 군(Non-MCS)은 상대적으로 낮은 사망률과 높은 생존율을 보였다. /이미지 제공=삼성서울병원

분석 결과, 이식 수술 후 입원 기간 중 사망률은 ECMO 치료군에서 17.9%로 가장 높게 나타났다. 이와 달리 LVAD 치료군과 Non-MCS군은 각각 4.4%로 낮은 사망률을 보였다. 이식 후 1년 생존율 역시 ECMO 치료군은 77.5%에 그쳤지만, LVAD 치료군은 89.0%, Non-MCS군은 92.5%로 상대적으로 높았다.

이식된 심장이 초기 기능을 제대로 하지 못하는 ‘중증 이식편 기능부전(Severe PGD)’ 발생 위험도 ECMO 치료군에서 더 높았다. ECMO 치료군은 Non-MCS군보다 약 3.7배, LVAD 치료군보다 약 2.2배 높은 위험도를 보였다.

이러한 차이는 치료 방식 자체의 효과뿐 아니라 환자 상태 차이와도 연관됐을 가능성이 있다. ECMO 치료군은 다장기 부전 등 전신 상태가 불안정한 중증 환자가 다수 포함됐을 것으로 추정되지만, LVAD 치료군은 일정 기간 심장을 보조하며 전신 상태를 안정화할 수 있었던 환자들이 포함됐을 가능성이 크다. 치료 선택이 가능한 환자군의 특성이 결과에 영향을 미쳤을 수 있다는 해석이다.

연구진은 이번 결과가 모든 심장이식 환자에게 동일한 전략을 적용해야 한다는 의미는 아니라고 강조했다. Non-MCS군의 예후가 가장 양호했던 점을 고려하면, 핵심은 ECMO와 LVAD 중 어떤 가교 치료를 선택할지 환자 상태에 따라 달리 판단해야 한다는 데 있다는 설명이다.

김다래 교수는 “ECMO는 응급 상황에서 생명을 유지하는 데 필수적인 장비이지만, 다장기 기능이 회복되지 않은 상태에서 바로 심장이식을 진행하면 초기 사망 위험이 커질 수 있다”며 “LVAD는 심장을 장기간 보조하며 전신 상태를 개선할 시간을 확보할 수 있다는 점에서 이식 후 예후와의 연관성이 관찰됐다”고 설명했다.

조양현 교수는 “상태가 허락하는 경우 ECMO 환자를 LVAD로 전환해 전신 상태를 안정시킨 뒤 심장이식을 진행하는 ‘이식 대상자 선정 가교 전략(Bridge-to-candidacy)’을 적극적으로 고려할 필요가 있다”며 “환자 상태에 따른 단계적 접근이 중요하다”고 말했다.

교신저자인 최진오 교수는 “이번 연구는 국내 다기관 데이터를 기반으로 심장이식 전 치료 전략의 방향성을 제시했다는 데 의미가 있다”며 “한국 환자 특성과 의료 환경을 반영한 맞춤형 심장이식 전략 수립에 참고 자료가 될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

-

- 김정아 기자 jungya@chosun.com

최신뉴스

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.