전시 출판과 독서 문화사 담은 신간 '전쟁과 책'

(서울=연합뉴스) 송광호 기자 = 1941년 일본이 진주만을 습격하자 미국은 처음엔 당황했다. 곧 분노에 휩싸인 미국은 막대한 무기와 화수분 같은 재력을 바탕으로 일거에 일본을 초토화하려 했다. 그러나 현실을 자각하는 데는 오래 걸리지 않았다. 승전을 위해선 극복해야 할 난제가 적지 않았기 때문이다. 미국은 일단 일본이 석권한 태평양 지리에 대한 정보가 부족했다. 그들에게 태평양의 환초는 미지의 세계였다. 적군의 특성도 제대로 몰랐다. 가미카제에 깃든 일본 문화는 서양인들에겐 이질적이었다. 도서관에 제대로 된 정보만 있었더라도 일본에 대한 공격은 훨씬 더 수월했을 것이었다. 영국 역사가 앤드루 페테그리의 지적처럼 "완벽하게 갖춰진 도서관 자원 없이 전쟁, 특히 현대전을 치르기란 불가능한 일"이었다.

페테그리가 쓴 신간 '전쟁과 책'(아르테)은 책의 이면을 다룬 두툼한 인문서다. 책이 군사 전략의 보고이자 선전의 무기, 그리고 전략·정보·병참·심리전 등 거의 모든 영역에서 전쟁에 영향을 미쳤다는 내용이 담겼다. 전쟁으로 서고가 불타는 등 수난을 겪기도 했지만 때로는 책이 전쟁을 촉발하고, 적극적으로 개입하기도 했다는 주장이다.

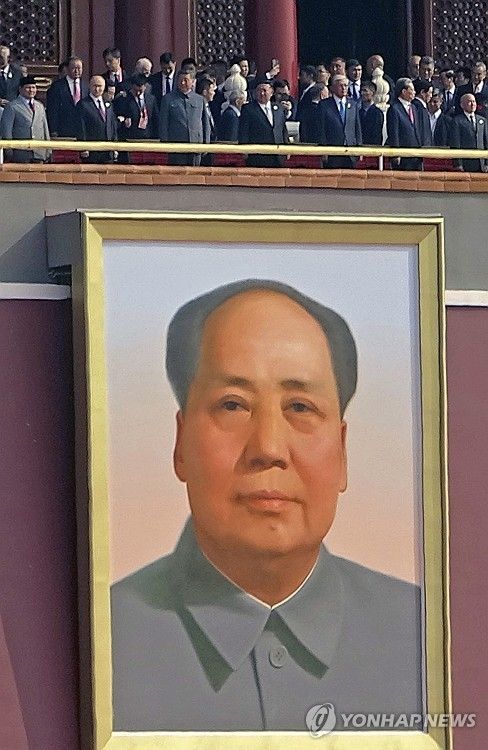

책에 따르면 정부가 보급한 각종 읽을거리는 병사와 시민들의 애국심을 북돋우며 적국에 대한 증오를 부추겼다. 히틀러가 '나의 투쟁'을 쓰고, 레닌이 '공산당 선언'을 저술하고, 마오쩌둥이 '마오쩌둥 어록'을 쓴 건 결코 우연이 아니었다. 이들이 책에 담은 사상은 시민들에 스며들어 군대를 유지하고, 체제를 강화하는 데 활용됐다.

특히 전쟁의 양상이 전술전, 정보전, 과학전으로 진화한 20세기에 책은 전쟁의 핵심 동력이 됐다. 도서관은 작전 수행의 주요한 거점이 되면서 "폭격받아 마땅한 표적"이 됐다.

적을 이기기 위해선 책에 담긴 정보를 빼앗는 행위도 서슴지 않았다. 각국은 학자와 사서, 스파이까지 동원해 적국의 기술이 담긴 책을 수집하고 해독하는 데 혈안이 됐다. 책은 또한 군사적 결정을 내리고 외교 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 하기도 했다. 가령, 제2차 세계대전 당시 영국 총리였던 윈스턴 처칠은 노르웨이 해안을 점령한 독일군을 몰아내기 위해 작전을 준비했는데, 가장 중요한 참고 자료가 관광객을 위한 여행안내서였다.

저자는 소녀의 일기 같은 사적 기록물부터 당대 대중이 열광한 소책자와 잡지, 전단·포스터 같은 선전물, 기술과 과학 논문, 군사 기밀 문서에 이르기까지 전시에 쓰이고 읽힌 다양한 텍스트를 추적해 보여주면서 책이 전쟁에 미친 영향을 조명한다.

결론적으로 책은 "이데올로기를 주입하는 역할"을 했고, "한 국가의 핵심적인 전략자산"이 되기도 했으며, "애국과 선전 도구"로 활용되기도 했다고 저자는 말한다.

"책은 젊은이를 사지로 내몰기도 했고 점령당한 나라에 용기를 불어넣기도 했다. 책은 중요했다. 시, 소설, 역사, 지도책, 시사적인 정치 분석서 등 종류를 막론하고 책이 전쟁 도구로서 중요하다는 다급한 사실은 이론의 여지가 없었다."

배동근 옮김. 688쪽.

buff27@yna.co.kr

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.

![[아르테 제공. 재판매 및 DB금지]](https://images-cdn.newspic.kr/detail_image/214/2025/11/19/1e73fcc9-3075-4032-8c93-28a4fca54f60.jpg?area=BODY&requestKey=w3Hru72p)