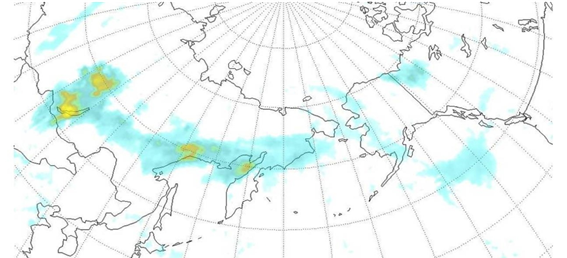

▲ 2019년 여름 한 달 이상 지속된 시베리아 산불로 인한 에어로졸의 이동 현황. 그림은 시베리아 서부와 중부 및 동부에서 동시다발적으로 발생한 산불

▲ 2019년 여름 한 달 이상 지속된 시베리아 산불로 인한 에어로졸의 이동 현황. 그림은 시베리아 서부와 중부 및 동부에서 동시다발적으로 발생한 산불

북극의 두 길, 알래스카의 ESG와 그린랜드의 희토류 개발은 세계 에너지 전환의 이면에서 정반대의 길을 걷고 있다.

알래스카는 여전히 ‘개발과 보전’이라는 두 축 사이에서 진동하고 있다. 2025년 미 연방정부가 앰블러 구리광산으로 연결되는 211마일 도로 건설을 승인하면서 지역 경제 활성화 기대가 높아졌지만, 원주민과 환경단체는 카리부 서식지 훼손을 이유로 반발했다.

동시에 북극 국유석유보유지(NPR-A) 1300만 에이커는 신규 임대를 제한하는 보호조치가 시행돼, 알래스카의 산업정책은 ‘열고 닫는’ 모순된 신호를 보이고 있다.

코노코필립스의 윌로우 유전 프로젝트는 2029년 생산을 목표로 진행 중이다. 항소법원이 인허가 절차상 하자를 지적했지만 공사 중단 명령은 내리지 않아 개발은 계속된다.

그러나 환경단체의 소송과 원주민 생계권 논란이 겹치며 ESG 평가에서 ‘고위험 프로젝트’로 분류된다. 그럼에도 미국 정부의 에너지 안보 전략 속에서 이 사업은 사실상 철회 불가 상태에 있다.

▲ 지난 2014년 11월 북태평양 일대에 나타난 ‘대기의 강’. 북미대륙 북쪽 알래스카 알류산열도 부근에서부터 남쪽으로 하와이제도를 거쳐 다시 동북쪽 미국 캘리포니아주까지 활처럼 휘어 있다. 그 길이는 1만㎞ 가까이 될 정도로 매우 길다.

▲ 지난 2014년 11월 북태평양 일대에 나타난 ‘대기의 강’. 북미대륙 북쪽 알래스카 알류산열도 부근에서부터 남쪽으로 하와이제도를 거쳐 다시 동북쪽 미국 캘리포니아주까지 활처럼 휘어 있다. 그 길이는 1만㎞ 가까이 될 정도로 매우 길다.

브리스톨만 유역의 페블 구리·금 광산은 미 환경보호청(EPA)의 404조 1항(c) 결정으로 대규모 매립이 금지되며 사실상 좌초됐다. 기술이나 자본이 아니라 제도의 벽이 알래스카 개발의 성패를 가르고 있는 것이다.

최근 알래스카의 ESG 논의는 단순한 탄소 감축에서 ‘원주민 거버넌스’로 이동하고 있다. 도요온(Doyon) 등 지역법인은 자체 풍력·태양광 사업을 운영하고, 도늘린 골드 등 메이저 광산기업은 지역사회와의 협력 보고서를 발간한다.

앵커리지~페어뱅크스 전력망(Railbelt) RPS는 2035년까지 재생에너지 비중 55%를 목표로 하며, 일부 오지 마을은 태양광과 바이오매스를 결합한 에너지 자립 모델을 구축했다.

한편 그린랜드는 희토류(REE) 개발의 새로운 전장이다. 쿠아네르수이트(구 크바네피엘드) 프로젝트는 우라늄 함량이 100ppm을 넘는다는 이유로 2021년 채굴 금지법의 적용을 받아 정지됐고, 운영사 그린랜드 미네랄스는 국제중재 절차에 돌입했지만 재가동은 여전히 불확실하다.

반면 남부의 탄브리즈 프로젝트는 2020년 허가 이후 환경심사와 인수 절차를 거쳐 상업화 단계에 근접했다.

▲ 북극해 북극 지역(파란색 원)에 가까이 붙은 그린란드(흰색)의 지구의(地球儀)에서의 위치. 현재는 남극대륙에 이어 두 번째로 큰 빙상으로 덮여 있는 ‘얼음의 땅’이지만 200만 년 전에는 코끼리의 일종인 마스토돈과 토끼 등이 번성하던 숲 지대였던 것으로 조사 연구되었

▲ 북극해 북극 지역(파란색 원)에 가까이 붙은 그린란드(흰색)의 지구의(地球儀)에서의 위치. 현재는 남극대륙에 이어 두 번째로 큰 빙상으로 덮여 있는 ‘얼음의 땅’이지만 200만 년 전에는 코끼리의 일종인 마스토돈과 토끼 등이 번성하던 숲 지대였던 것으로 조사 연구되었

우라늄이 포함되지 않은 희토류만을 허용하겠다는 정부 방침 아래 탄브리즈는 글로벌 공급망 다변화의 ‘청정 대안지’로 주목받고 있다.

화석연료 탐사 중단과 엄격한 환경 규제는 그린랜드를 ‘녹색 자원정책의 실험실’로 만들었다. 알래스카가 개발과 ESG 사이에서 균형점을 찾지 못한 채 갈등을 거듭하고 있다면, 그린랜드는 우라늄을 배제한 ‘선택적 자원정책’을 통해 새로운 기준을 세우고 있다.

북극의 자원개발은 더 이상 단순한 경제활동이 아니라, 환경·정치·기술이 교차하는 미래의 거울이다.

Copyright ⓒ 월간기후변화 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.