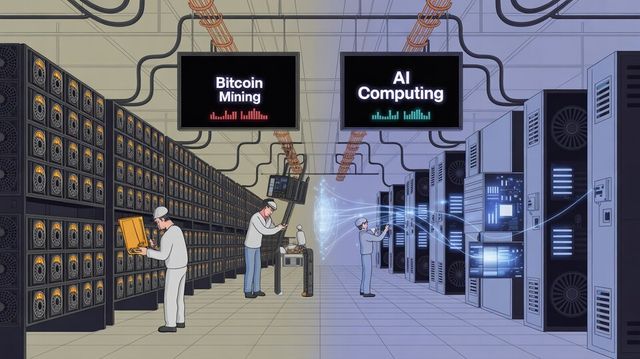

| 한스경제=전시현 기자 | 비트코인 채굴로 먹고살던 회사들이 인공지능(AI) 데이터센터 사업으로 탈바꿈하기 시작했다. 3일(현지시간) 업계에 따르면 채굴 수익이 반토막 나자 이들은 확보해 둔 대용량 전력 설비를 무기로 새로운 돈벌이를 찾아 나선 것으로 나타났다.

지난해 4월 비트코인은 4년 주기로 찾아오는 반감기를 맞아 블록당 채굴 보상이 6.25개에서 3.125개로 절반 수준으로 줄어들었다. 비트코인 채굴 산업 전문 리서치 플랫폼 더마이너매그에 따르면 수익성 악화에 직면한 채굴업체들은 더 이상 기존 사업만으로는 버틸 수 없다는 판단을 내렸다.

이런 위기 상황에서 채굴업체들은 발 빠르게 움직이고 있. 지난 1년간 전환사채(일정 기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 회사채)를 통해 약 110억달러(약 15조원)의 자금을 끌어모은 것이다. 가상자산 분석업체 더마이너매그의 집계에 따르면 반감기 이후 총 18건의 전환사채 발행이 이뤄졌다. 마라 홀딩스와 아이렌 같은 주요 업체는 각각 약 10억달러 규모의 전환사채를 발행하며 시장의 주목을 받았다.

투자자들이 이토록 적극적으로 나선 이유는 명확하다. 채굴업체들이 가진 최대 경쟁력은 바로 '전력망 연결권'이다. 새로 AI 데이터센터를 짓는 회사는 전력망 연결 승인을 받는 데 보통 4년 이상 걸린다. 반면 채굴업체들은 이미 변전소와 고압송전선 같은 설비를 갖추고 있어 1년 안에 AI 시설을 가동할 수 있다. 글로벌 자산운용사 반에크는 이런 '시간 차 자산'을 핵심 무기로 꼽았다.

전력 설비의 가치는 용도에 따라 하늘과 땅 차이다. 반에크의 분석에 따르면 채굴업체 자산은 메가와트(MW·100만 와트의 전력량)당 약 450만달러로 평가받지만 데이터센터 업체로 변신하면 MW당 3000만달러 이상으로 뛴다. 무려 7배 가까운 차이다.

수익 구조도 완전히 달라졌다. 비트코인 채굴은 가격이 오르락내리락할 때마다 수익도 널뛰기했지만 AI 호스팅(데이터센터 공간과 전력을 빌려주는) 사업은 5~12년짜리 장기 계약으로 안정적인 현금 흐름을 확보할 수 있다.

실제 사례를 보면 그 변화가 극명하다. 채굴업체 코어사이언티픽은 데이터센터 운영사 코어위브와 12년간 87억달러 계약을 맺었다. 같은 채굴업체인 사이퍼마이닝은 구글의 뒷받침을 받아 10년간 30억달러 규모 계약을 따냈다.

기업 가치 평가도 확 바뀌었다. 채굴업체는 통상 EBITDA(이자·세금·감가상각비 차감 전 영업이익)의 6~12배로 평가받았지만 데이터센터 업체로 전환하면 20~25배로 치솟는다.

그러나 장밋빛 전망만 있는 것은 아니다. 엔비디아 최신 AI 시스템은 랙(서버를 쌓아 올리는 거치대)당 132킬로와트(kW) 이상의 전력을 필요로 하는데 기존 채굴 시설은 10~20kW 수준에 불과하다. 냉각 방식도 공기 냉각에서 칩에 직접 냉각수를 흘려보내는 액체 냉각으로 바꿔야 하고 전압과 네트워크 장비도 죄다 갈아치워야 한다.

이런 대규모 투자가 쌓이면서 재무 리스크는 더욱 심각해지고 있다. 반에크에 따르면 채굴업체들의 전체 부채는 1년 만에 500% 급증해 127억달러에 달한다. 시장 전문가들도 시간이 촉박하다고 경고한다.

글로벌 투자은행 골드만삭스는 데이터센터 수요가 2026년 말 정점을 찍고 2027년부터는 신규 공급 확대로 시장이 안정될 것으로 내다봤다. 글로벌 IT 자문기업 가트너는 전력 부족으로 2027년까지 AI 데이터센터의 약 40%가 제약을 받을 것으로 예측했다.

업계 전문가들은 이번 전환이 '생존을 위한 최후의 선택'이라고 입을 모은다. 반에크 관계자는 "성공하면 기업가치가 수배로 뛸 수 있지만 실패하면 빚더미에 깔려 회생이 불가능하다"며 "2027년까지가 이들에게 주어진 골든타임"이라고 귀띔했다.

Copyright ⓒ 한스경제 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.