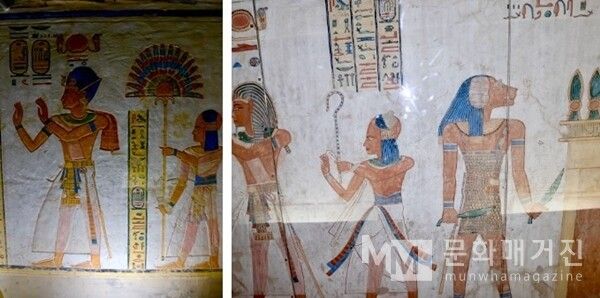

[문화매거진=한민광 작가] 이집트 벽화 앞에 서면 언제나 이상한 느낌이 든다. 사람들이 모두 옆을 보고 있다. 얼굴은 측면인데, 눈은 마주치듯 정면을 향하고, 어깨는 또 앞으로 펴있다. 자세히 보면 아이도, 고양이도, 심지어 새마저 그렇게 서 있다. 수천 년 전의 그림인데도 묘하게 살아 있는 기분이 든다. 그런데 왜 모두 그렇게 그려졌을까. 그들은 정말 그렇게 생겼던 걸까. 아니면, 무언가 이유가 있었을까?

그림을 오래 보고 있으면 이건 단순한 표현 방식이 아니라는 생각이 든다. 이집트의 화가들은 눈에 보이는 대로 그리지 않았다. 그들은 세상을 보이는 것보다 아는 것으로 이해했다. 얼굴을 옆으로 돌린 건 코와 입을 가장 잘 볼 수 있는 각도여서이고, 눈을 정면으로 둔 건 그 사람이 살아 있음을 보여주기 위해서였을지도 모른다. 어깨를 앞쪽으로 펴면 사람이 전체로 보이니까, 다리는 옆으로 그려 움직임이 드러난다. 이 모든 조각이 합쳐져야 비로소 ‘사람’이 완성된다. 그들은 한쪽 시점이 아니라, 여러 면을 모아 그렸다. 그래서 그들의 그림은 평면인데도 오히려 입체적이다. 그들이 그린 것은 순간이 아니라 전체였다. “이 사람은 이런 모습으로, 이런 의미를 지닌 존재다”라고 말하는 듯하다.

나는 이집트 미술이 처음엔 조금 딱딱하다고 느껴졌다. 하지만 그들이 왜 그렇게 그렸는지를 알고 나서부터 그림이 달리 보였다. 그들의 세상은 지금보다 훨씬 단순했지만, 그들은 지금보다 더 의미 있는 것을 남기려 했는지 모른다.

그들에게 그림은 장식이 아니라 약속이었다. 죽은 이의 영혼이 저세상에서도 길을 잃지 않도록, 그 사람의 삶과 기억을 벽에 새기는 일. 돌에 색을 입히고, 부드럽게 선을 그어 남기는 일. 그림은 그저 그림이 아니라 삶을 보존하는 방법이었다. 그렇기에 자의적 관찰과 해석이 들어가선 안 되었고, 붓 하나에 늘 신중했다. 같은 자세, 같은 비율, 같은 순서로 그려야 했다. 그 반복은 지루함이 아니라 신성한 의식이었다. 그래서 그들의 예술은 3~4천 년 동안 거의 변하지 않았다. 시대가 바뀌어도, 파라오가 달라져도, 그림 속 사람들의 자세는 그대로였다. 우리는 늘 새로움을 갈망하지만, 그들은 변하지 않음 속에서 진리를 찾는 듯하였다.

요즘 우리는 너무 많은 이미지를 보고, 너무 빨리 지나친다. 휴대폰을 켜면 수천 장의 사진이 쏟아지고, 몇 초 만에 다른 화면으로 넘어간다. 하지만 정작 그 안에서 무엇을 보고 있는지, 얼마나 깊이 보았는지 알 수 없다. 한쪽 시선에만 의지한 채 “이게 전부다”라고 믿는다. 그러나 이집트의 화가들은 이미 오래전에 그 한계를 알고 있었다. 그들은 진실을 한쪽 눈으로는 볼 수 없다는 것을 알았다. 그래서 여러 방향에서 본 모습을 하나로 합쳤다. 그렇게 완성된 사람은 조금 어색하지만, 그 안에는 ‘전체의 진실’이 들어 있다.

그들의 그림을 보다 보면, 나도 모르게 내 삶을 돌아보게 된다. 나는 지금 어떤 시선으로 사람을 보고 있을까. 누군가의 한 장면, 한 말, 한 행동만 보고 판단하고 있지는 않은가. 한 방향에서만 본 진실은 언제나 불완전하다. 이집트의 벽화는 그렇게 조용히 가르쳐 준다.

“진실은 한쪽에서만 보이지 않는다. 여러 관점이 모여야 완전해진다.”

그들은 이 단순한 진리를, 돌에 새겨 남겼다.

이집트 화가는 붓이 아니라 끌로 새기는 사람이었다. 색이 바래도, 시간이 흘러도, 선이 남기를 바랐다. 그는 순간의 아름다움을 그린 것이 아니라 변하지 않는 질서를 새겼다. 그림은 사라져도 새김은 남는다. 그 느린 손길이 지금까지 이어져, 사막의 바람 속에서도 흔적을 지우지 못했다. 나는 그 느림이 좋다. 한 줄을 새기기 위해 하루를 보내던 그들의 손끝을 상상하면 나의 빠름이 부끄럽다. 우리는 하루에도 수십 장의 사진을 찍지만, 마음에 남는 건 하나도 없다. 그들은 평생에 몇 장의 그림만 남겼지만, 그 그림은 수천 년을 버텼다.

이 세 장의 벽화를 차례로 바라보면, 고대 이집트 미술의 정신이 한 호흡처럼 이어진다. 천장에 펼쳐진 태양의 날개는 완벽한 대칭으로 하늘의 질서를 새겼고, 그 아래 늘어선 인물들은 한결같은 걸음으로 영원을 향해 나아간다. 그리고 포도나무가 뒤덮은 벽은 그 질서 위에 피어난 생명의 노래처럼 흔들린다. 정면과 측면, 반복과 대칭, 규칙과 생명… 이 모든 것이 하나의 숨으로 이어져 있다.

그들의 그림에는 서두름이 없다. 붓끝이 아니라 마음으로 세상을 재고, 손이 아닌 믿음으로 색을 얹은 사람들이다. 태양의 날개 아래에서 그들은 하늘의 법칙을 배웠고, 일렬로 서서 인간의 질서를 지켰으며, 포도잎 사이로 영원의 숨결을 보았다. 그들의 그림은 세상을 재현한 것이 아니라, 세상을 이해한 흔적이었다.

그 앞에 서면 나도 모르게 고개가 숙여진다. 돌 위의 선들이 아직도 따뜻하고, 색이 아직도 숨 쉬고 있다. 그 느린 선들 속에 인간이 진실을 향해 얼마나 오랫동안 배우고 기다려왔는지가 느껴진다. 이집트의 벽화는 지금도 묻는다.

“나는 어느 방향에서 세상을 보고 있는가?”

그들의 질문은 바람처럼 오래 머물러, 오늘의 우리에게 다시 균형을 가르친다.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.