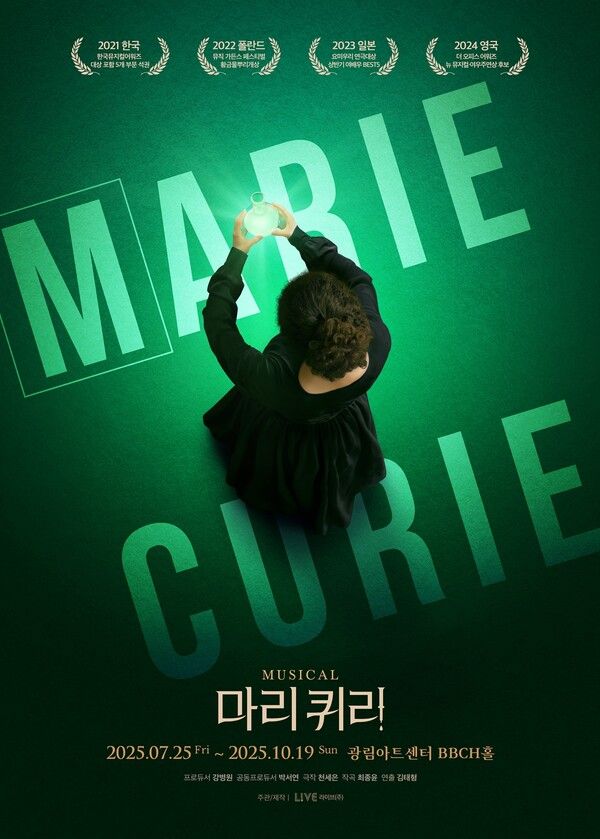

[뉴스컬처 이준섭 기자] 서울 강남 광림아트센터 BBCH홀 무대 위에 서린 초록빛 라듐의 잔광은 과학적 발견의 찬란함이 아니라 그 너머의 비극과 고뇌를 비춘다. 뮤지컬 '마리 퀴리'는 위인전의 이름을 무대 위에 올리는 데 그치지 않고 인간 마리의 내면을 해부한다. 위대한 과학자로 알려진 그녀는 이 무대 위에서 여성이고 어머니이며 이방인이자 한 명의 인간으로 다시 태어난다.

방사성 원소 라듐을 발견한 과학적 성취는 그녀를 세계 최초의 여성 노벨상 수상자로 만들었지만, 그 라듐이 가져온 빛은 곧 죽음을 의미하기도 했다. 야광 시계 공장에서 일하다 목숨을 잃은 여성 노동자들, 이른바 라듐 걸스의 존재는 퀴리의 발견이 품은 윤리적 질문을 관객 앞으로 끌어당긴다.

'마리 퀴리'가 아름다운 이유는 발견과 진보, 책임과 선택 사이의 균열을 날카롭게 들여다보기 때문이다. 마리는 과학자이기 이전에 인간으로서 고통 앞에 선다. 그는 자신이 만든 빛으로 누군가의 생이 꺼졌다는 사실과 마주하며 끝내 책임을 껴안는다.

이번 시즌에는 네 명의 배우가 각기 다른 방식으로 마리를 구현한다. 김소향은 작품과 함께 성장해온 배우로서 마리의 고통과 절제를 온몸으로 풀어내며 절망 끝에서 다시 일어서는 힘을 보여준다. 옥주현은 이성과 감성 사이를 치밀하게 조율하며 과학적 사고와 인간적 감정이 충돌하는 지점을 예민하게 포착한다. 박혜나는 여성, 이민자, 이방인으로서의 마리를 내밀하고도 서정적으로 풀어내고, 김려원은 이성적이고 직선적인 캐릭터를 날카롭고 절제된 시선으로 형상화한다. 이 네 명의 마리는 단 하나의 진실이 아닌 다면적인 인물의 내면을 드러내는 각기 다른 파편처럼 빛난다.

무대는 그 자체로 또 하나의 서사다. 라듐의 은은한 광채, 실험실의 차가운 기운, 피에르와 이렌의 추억이 겹치는 공간은 단지 배경이 아니라 감정을 담아내는 장치가 된다. 음악은 인물의 말이 끝나는 지점에서 감정을 이어받아 더 깊은 곳으로 관객을 이끈다. 라이브 밴드의 사운드는 모든 순간을 생생하게 호흡하게 하며 멜로디는 과학이라는 딱딱한 소재를 인간적인 서사로 녹여낸다.

마리와 딸 이렌의 관계는 작품을 더욱 따뜻하게 만든다. 어린 시절엔 알 수 없었던 어머니의 결단이 시간이 지나며 이해되고 닿게 되는 장면들. 가족이라는 단어가 과거와 현재, 이해와 용서를 매개로 다시 피어난다. '마리 퀴리'는 과학에 관한 이야기가 아니라 결국 사람에 관한 이야기임을 다시금 환기시킨다.

'마리 퀴리'의 이름 아래 펼쳐지는 서사는 결국 관객 각자에게 닿는다. 우리는 누구나 무언가를 빛나게 하기를 원한다. 하지만 그 빛이 얼마나 많은 그림자를 동반하는지, 그리고 그 그림자를 어떻게 껴안을 것인지에 대한 질문 앞에 설 때, 공연은 그저 공연이기를 멈춘다. 관객은 무대를 떠나는 순간에도 마리의 선택, 그녀의 고뇌, 그녀가 껴안은 책임을 가슴에 남긴다.

'마리 퀴리'는 부모와 자녀가 함께 보기에도 충분한 깊이와 따뜻함을 품고 있으며 세대 간의 대화와 공감의 장을 마련해 준다.

뮤지컬 '마리 퀴리'는 한 과학자의 위업을 넘어 삶과 죽음, 진보와 책임, 사랑과 이해라는 인간의 본질을 담아낸다. 그 안에서 우리는 각자의 삶의 결을 들여다보게 된다. 무대가 끝나고도 오래도록 가슴에 남는 공연. 올가을, 가장 빛나는 질문 하나를 품고 돌아오는 이 작품이 다시 관객의 마음을 두드린다.

뉴스컬처 이준섭 rhees@nc.press

Copyright ⓒ 뉴스컬처 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.