서울대병원을 비롯한 국립대병원 근로자들이 공동 파업에 돌입하면서 환자 불편이 현실로 나타나고 있다. 지난해 전공의 집단 사직 사태로 의료 시스템이 사실상 마비됐던 상황과 유사한 양상이 재연되는 모양새다. 결국 환자들이 피해를 고스란히 떠안는 구조가 반복되고 있다는 지적이 커지고 있다.

17일 민주노총 공공운수노조 의료연대본부 서울대병원 분회(이하 노조)는 서울대병원 시계탑 앞에서 파업 돌입을 선언했다. 이번 파업은 하루 경고파업 성격이지만, 병원 측이 요구를 수용하지 않을 경우 오는 24일부터 무기한 전면 파업에 나서겠다고 예고했다. 노조측은 임금인상과 근로조건 개선 등을 요구하고 있다. 노조 관계자는 "정부의 국립대병원 총정원제로 인해 노사 간 합의한 인력 충원이 지연되고 있다"며 "총인건비 역시 전면 개선이 필요하다"고 주장했다.

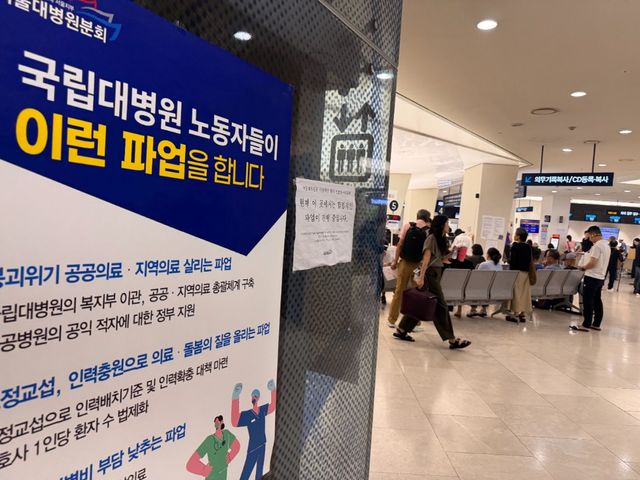

르데스크가 찾은 서울대병원 곳곳에는 파업을 알리는 현수막이 걸려있었고, 파업 하루 만에 환자들의 불편은 즉각 드러났다. 내과 진료를 위해 병원을 찾은 이수호(60) 씨는 "만성질환으로 정기 진료를 받는데, 평일임에도 이렇게 오래 기다린 건 전공의 사직 사태 이후 처음이다"며 "벌써 40분이 지났는데도 내 차례가 오려면 한참 남았다"고 말했다.

실제로 내과 진료 대기 인원만 45명에 달했으며, 환자당 5분 진료 기준으로 2시간 가까이 기다려야 했다. 일부 진료과는 상대적으로 수월했으나 대다수 진료실은 긴 대기줄이 형성됐다.

파업 여파는 진료과를 가리지 않았다. 소아 진료 현장도 상황은 비슷했다. 다섯 살 자녀와 함께 병원을 찾은 이민아(36·여) 씨는 "아이가 복통을 호소해 반차를 내고 왔는데, 대기 시간이 길어 결국 하루 휴가를 쓸 수밖에 없었다"며 "오늘 파업을 알았다면 다른 병원을 갔을 것이다"고 토로했다.

노조에는 간호사, 임상병리사, 의료기사 등 의사를 제외한 다양한 직군이 가입해 있다. 조합원은 약 3500명으로, 서울대병원 전체 직원 약 1만명의 삼 분의 일 수준이다. 이들이 전부 근무지에서 이탈했을 경우 병원 의료 시스템이 정상 작동하기 어려운 구조다.

서울대병원에서 간호사로 재직 중인 임호석(34·가명) 씨는 "부서별 파업 여파는 조금씩 다르겠지만 접수처와 병동 등 환자들과 접촉이 많고 많은 인력이 필요한 부서의 경우 타격이 심할 것이다"며 "만약 장기 파업에 들어가면 지난해 전공의 사직 사태처럼 의료 시스템 마비로 이어질 수 있다"고 말했다.

노조는 이번 파업이 전공의 집단 사퇴 때와는 다르다고 주장한다. 노조 관계자는 "의사를 제외한 병원 근로자들은 전공의 사직 때도 적은 임금을 받으며 묵묵히 일했다"며 "그런데 병원은 우리의 상황을 전혀 고려하지 않고 있다"고 밝혔다. 이어 "환자들의 안전과 정상적인 의료시스템 구축을 위해 파업에 나섰다"고 덧붙였다.

다만 대다수의 국민들은 이번 노조 파업에 대해 부정적인 시선을 보내고 있다. 지난해부터 이미 전공의로 인한 의료 시스템 붕괴를 겪은 만큼 환자를 볼모로 한 어떠한 방식의 파업도 용납하기 힘들단 입장이다.

김상진(38·남) 씨는 "지난번 전공의 집단사직 사태 때 누구보다 앞장서서 비판했던 이들이 지금 똑같은 짓을 하고 있다"며 "환자의 목숨을 담보로 한 파업은 국민들의 지지를 얻기 힘들다는 것을 누구보다 잘 알고 있을 텐데 왜 이런 식으로 파업을 진행했는지 이해할 수 없다"고 밝혔다. 이어 "의료인들이 처한 열악한 환경에 대한 개선은 공감하지만 환자들의 목숨을 담보로 하는 것은 옳지 않다"고 덧붙였다.

전문가들은 또한 목숨을 담보로 한 파업은 국민적 공감을 얻기 힘들다고 입을 모은다. 이은희 인하대학교 소비자학과 교수는 "환자는 건강과 목숨을 위해 의료 시스템을 이용하는 특수한 형태의 소비자다"며 "일반 소비자와 달리 이들에게 있어 의료 시스템은 목숨과도 같은데 이것을 파업에 인질로 잡는 것은 잘못된 파업 방식이다"고 설명했다.

서울대병원 관계자는 "파업으로 인해 진료에 큰 차질은 일어나지 않고 있다"며 "환자들이 불편을 겪지 않게 노조와 소통할 것이다"고 밝혔다.

Copyright ⓒ 르데스크 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.