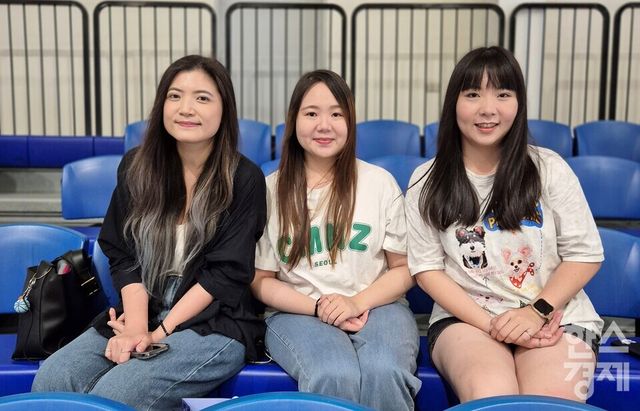

| 한스경제(타이베이)=류정호 기자 | 프로농구 고양 소노의 전지훈련장에 특별한 손님들로 북적였다. 소노 선수들이 난강체육센터에서 구슬땀을 흘리는 가운데, 대만 현지 팬 에밀리, 애니, 지아 등 세 명이 응원을 위해 훈련장을 찾은 까닭이다. 현지 팬들의 뜨거운 열정은 훈련 분위기를 한층 더 뜨겁게 만들었다.

세 팬의 인연은 10년 전 윌리엄 존스컵에서 시작됐다. 당시 한국 농구 대표팀으로 대회에 참가한 박찬희 코치를 알게 된 것을 계기로 소노에 관심을 가지게 됐다. 이후 이정현까지 알게 되면서 소노를 꾸준히 응원해 왔다고 설명했다. 에밀리는 “그때 만난 인연이 지금까지 이어지고 있다”며 웃어 보였다. 인터뷰 내내 한국어와 영어, 간단한 제스처를 섞어가며 이야기하는 모습에서도 진심이 묻어났다.

평일 오전임에도 이들이 현장에 있는 이유는 단순하다. 직장에 휴가를 내고 훈련장을 찾은 것이다. 세 사람은 웃으며 “휴가를 내고 한국에 가거나 이렇게 훈련장을 찾는 게 벌써 습관이 됐다”고 말했다. 지난 8일 입국한 이기완 소노 단장을 만나기 위해 송산국제공항에 직접 마중을 나가 반갑게 인사를 건네기도 했다. 이기완 단장은 “우리 경기를 보러 와줘서 너무 감동했다. 심지어 팬들의 숙소는 동대문이었다. 택시를 타고 소노아레나를 찾아준 것이다. 그 마음이 고맙고, 선수들에게도 큰 힘이 됐다”고 말했다.

세 사람은 지난해 크리스마스에 한국을 찾아 소노 경기를 직접 관람했다. 예전에는 서울 SK, 서울 삼성, 인천 전자랜드 등 다른 팀들의 경기도 관람했다고 했다. 에밀리는 “1년에 한두 번은 꼭 한국에 가서 농구를 본 뒤 여행을 즐긴다”며 소노와 함께하는 한국행이 이미 생활의 일부라고 말했다. 경기장을 직접 찾아가 선수들을 응원하고, 또 낯선 도시에 머물며 새로운 경험을 하는 것이 일상의 활력소가 된 셈이다.

대만과 한국 농구의 차이에 대해서도 의견을 전했다. 에밀리는 “훈련 방식이나 시스템이 다르고, 구단 사회관계망서비스(SNS) 운영도 활발하다”며 “특히 경기장 분위기가 다르다. 한국은 팬들이 함께 즐기고, 선물도 나눠줘서 신난다”고 설명했다. 실제로 인터뷰 중에도 “한국 경기장에 가면 음악, 응원, 이벤트가 계속 이어져 마치 축제 같다”는 말이 나왔다. 대만의 차분한 농구장 분위기와는 확연히 다르다는 것이 이들의 설명이다.

13일 예정된 소노의 대만 마지막 연습경기는 비공개로 진행할 예정이다. 아쉽게도 이들이 직접 볼 수 없다. 세 팬은 “가능하다면 모든 경기를 보고 싶다”며 아쉬움을 감추지 않았다. 대신 공개된 훈련이나 연습경기에서는 카메라와 휴대전화를 번갈아들며 선수들의 모습을 놓치지 않았다.

에밀리, 애니, 지아 세 명의 진심 어린 열정은 소노 선수단에도 큰 힘이 되고 있다. 현장에서 지켜본 이들의 응원은 단순한 관람을 넘어 진정성이 묻어났다. 이번 전지훈련이 단순한 훈련 그 이상의 의미를 갖게 된 것도, 현지에서 찾아온 팬심 덕분이었다.

Copyright ⓒ 한스경제 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.