[문화매거진=한민광 작가] 이집트 내 여러 박물관에 들어가면 수많은 보물이 눈 앞에 펼쳐진다. 황금빛 장식품이나 거대한 파라오의 석상에 눈을 빼앗기다 가도 유난히 시선을 오래 붙잡는 것이 있다.

바로 얇고 바스라질 듯한 파피루스 종이다. 놀랍게도 3000년, 4000년을 버텨 오늘 우리 앞에 남아 있다. 얇은 풀잎 같은 섬유에 기록된 글자가 아직도 읽힌다는 사실, 그것만으로도 기적이라 말할 수 있다.

파피루스는 기원전 3000년경, 나일강에서 태어났다. 그 전까지 사람들은 점토판이나 석판, 나무판에 글을 새겼다. 기록은 남지만 무겁고 불편했다. 반면 파피루스는 가볍고 길게 이어 붙일 수 있었기에 훨씬 넓은 기록의 공간을 열어주었다. 글자와 생각, 음악과 철학, 예술과 신화가 이 얇은 종이 위를 자유롭게 흐르기 시작했다. 두루마리로 말린 파피루스는 왕의 명령을 전했고, 예술가들의 상상을 담았으며, 학자의 사유를 기록했다. 나중에는 초기 성경 사본까지 이 위에 적혔다.

흥미로운 사실은 우리가 지금 ‘Bible’이라고 부르는 말도 결국 이 파피루스에서 나왔다는 것이다. 그리스인들은 파피루스를 ‘비블리온(Biblion)’이라 불렀고, 이는 곧 ‘책’을 뜻하는 말이 되었다. 그리고 여러 책을 묶어 부르며 생겨난 단어가 바로 ‘Biblia’, 즉 오늘날의 ‘Bible’이다. 말하자면, 성경이라는 이름 자체가 파피루스의 기억을 품고 있는 셈이다. 한 장의 얇은 종이가 단순히 기록의 재료를 넘어 언어와 종교, 예술의 어원 속에까지 흔적을 남긴 것이다.

파피루스의 등장은 단순히 새로운 기록 도구의 탄생이 아니었다. 세계사의 무대를 송두리째 바꾸어 놓은 혁명이었다. 파피루스가 없었다면 고대 그리스와 로마의 학문과 예술, 철학은 지금처럼 폭발적으로 퍼져나가지 못했을 것이다. 기록은 단순한 보존이 아니라 새로운 세계를 열어주는 열쇠였다. 하지만 모든 기술이 그렇듯, 파피루스의 시간도 끝이 있었다. 기원후 2–3세기 무렵 양피지와 종이가 등장하면서 점차 자리를 내주었다. 더 튼튼하고 값싸고 대량으로 만들 수 있는 재료들이 세상을 장악해 갔다. 하지만 파피루스가 남긴 흔적은 쉽게 지워지지 않았다.

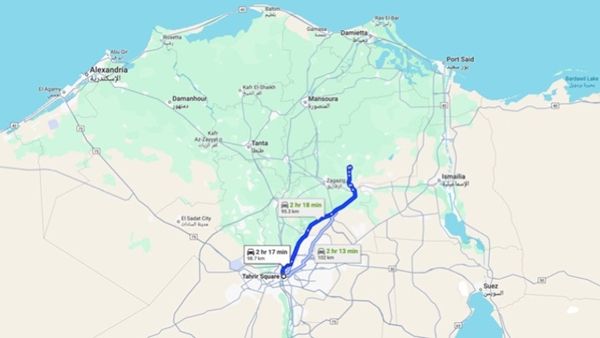

카이로에서 북동쪽으로 차를 달리면 두 시간 반쯤 지나 마을 ‘알-카라무스(Al-Qaraous)’에 닿는다. 관광객이 거의 오지 않는 작은 농촌이다. 수년 전 나는 그곳에 처음 도착했을 때 아이들의 호기심 어린 눈빛을 받았다. 외국인이 드문 곳이기에, 낯선 얼굴이 나타난 것만으로도 작은 사건이 되는 듯했다. 길가에 늘어선 집들은 소박했고, 마을은 고요했지만, 그 안에는 여전히 파피루스의 시간이 흘러 있었다.

파피루스 나무는 생각보다 크고 인상적이다. 2~3미터, 최대 4~5미터쯤 곧게 자라난 줄기, 삼각형 단면을 가진 푸른 줄기는 하늘로 솟구치고, 끝에서는 수많은 가느다란 섬유들이 사방으로 퍼져나간다. 마치 초록색 폭죽이 터지듯 하늘을 향해 펼쳐진다. 멀리서 바라보면 거대한 꽃송이가 피어난 듯하고, 가까이 다가가면 수많은 붓이 동시에 하늘을 그려내는 듯하다. 이 식물 자체가 이미 하나의 설치미술 작품처럼 보인다.

고대 이집트인들에게 파피루스는 단순한 식물이 아니었다. 나일강 습지에 무성하게 자란 이 나무는 끝없이 뻗어나가는 줄기와 푸른빛 덮개 덕분에 생명과 풍요, 재생의 상징으로 여겨졌다. 파피루스 숲은 물과 빛, 생명의 기운이 만나는 자리였고, 신들의 세계와 인간의 삶을 이어주는 경계로 이해되었다.

이런 신화적 상징은 건축과 예술에도 그대로 스며들었다. 카르낙이나 룩소르 신전에 들어서면 숲처럼 빽빽이 서 있는 기둥들이 방문객을 맞이한다. 기둥 윗부분은 파피루스 봉우리 모양으로 장식되어 있어, 고대인들이 신전을 세우며 단순히 공간을 만든 것이 아니라 창조 신화 속 파피루스 숲을 재현하고자 했음을 보여준다. 오늘날에도 신전 유적에 서서 그 장식을 올려다보면, 마치 거대한 초록 우산 아래 서 있는 듯한 착각이 든다. 고대인들에게 그것은 곧 신성한 세계에 들어왔다는 표식이었으며, 미술과 건축은 단순한 장식을 넘어 종교적 체험과 신화적 기억을 이어주는 통로였던 것이다.

파피루스는 이렇게 두 얼굴을 가졌다. 하나는 문명을 기록하는 실용적 재료의 얼굴, 다른 하나는 신화를 품은 성스러운 상징의 얼굴. 그 두 얼굴이 겹쳐질 때, 파피루스는 단순한 종이를 넘어 예술이 된다. 기록 자체가 하나의 미술 작품이었던 셈이다.

오늘날 젊은 세대에게 파피루스는 다소 낯설게 느껴질 수 있다. 하지만 한 장의 얇은 종이가 인간의 생각을 자유롭게 하고, 문명을 움직이며, 예술의 공간을 확장시켰다는 사실은 지금도 신선하게 다가온다. 우리가 매일 손에 쥐는 스마트폰 화면 속 텍스트도, 그 뿌리를 거슬러 올라가면 결국 파피루스라는 식물 줄기에 닿는다. 나일강의 습지에서 자라난 풀 한 포기가 인류의 상상력을 펼칠 도화지가 되었던 것이다.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.