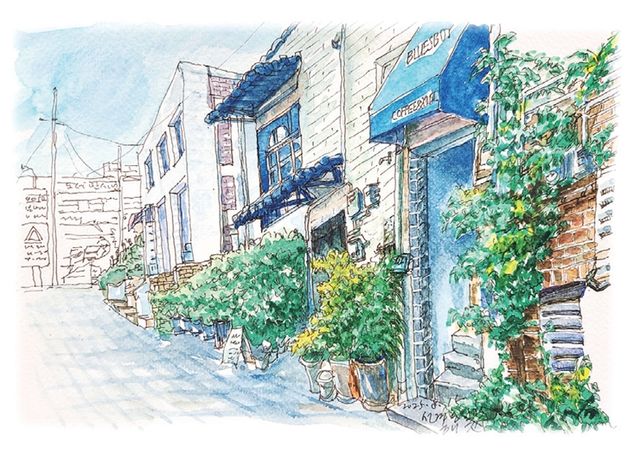

불어오는 책 내음은 그윽한 연서 같다. 예쁜 카페가 화단을 내어 놓은 선경도서관 가는 길이다. 도서관은 걸어서 가야 사색적이다. 며칠 전 김훈의 글을 읽었다. ‘죽음과 싸워 이기는 것이 의술의 목표라면 의술은 백전백패한다. 의술의 목표는 생명이고 죽음이 아니다. 깨어진 육체를 맞추고 꿰매서 살려내는 의사가 있어야 하지만 충분히 다 살고 죽으려는 사람의 마지막 길을 품위 있게 인도해 주는 사람도 있어야 한다’고 의미 있는 담론을 제시했다. 그렇다. 죽음은 성큼 자라난 비 온 뒤의 옥수처럼 세수하고 면도하듯이 자연현상으로 품위 있게 받아들여야 한다.

가끔 버리고 갈 것에 주변을 돌아볼 때가 있다. 수해 복구 지역 같은 어수선한 작업실에 책과 그림이 대부분이다. 김훈 작가는 책은 버리는데 분신 같은 신발은 못 버리겠다고 했다. 나와 다르다. 그림은 남은 자의 선택이지만 시선과 정신이 머문 책은 아직 버릴 수 없다. 책은 나를 지탱하는 인생 설명서이고 죽음까지도 안내받아야 할 영혼 같아서다.

창밖으로 화성행궁이 내다보이는 새마을 도서관에서 가을 깃든 커피 한잔 마신다. 현대미술 수업의 가장 창의적인 수강생 양선희님이 봉사하는 곳이다. 화령전을 그린 이 동네 사람 나혜석의 책을 꺼내 본다. 그가 살아온 생애가 다시 외롭다.

Copyright ⓒ 경기일보 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.