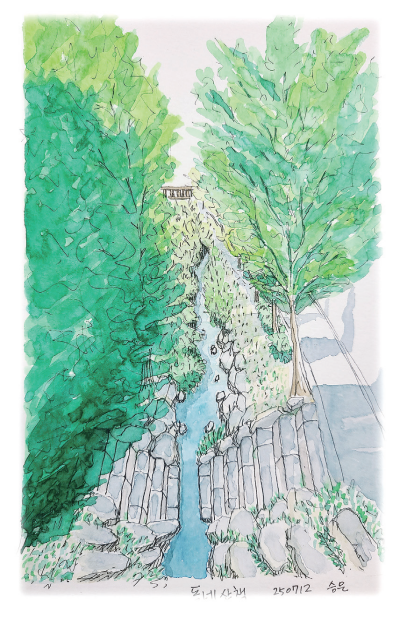

“내가 사는 동네는 개울이 많다. 아파트 사이 우리 집도 개울이 흐르는 산책로가 있다. 이런 환경이 좋아 이사 왔다. 집 앞 개울에 발도 담가 보고, 분수공원 개구리 소리를 밤새 듣는다. 쇠죽골은 소죽골, 소마당, 새말 등으로 불렸는데 유래는 두 가지로 전해온다. 하나는 칡넝쿨 등 소먹이가 풍부해 광주군 윤중동, 태장 등에서 수원으로 들어오다가 이 마을에 쉬면서 소의 먹이를 주고 물을 먹였기 때문이고, 두 번째는 소가 작다는 의미로 죽보다 작은 골짜기 마을이어서이다. 우리 집 창순이는 매일 다른 길로 산책했다. 쇠죽골천 쪽으로, 성죽천 쪽으로, 절골천 쪽으로, 산책길을 다 외워서 줄 뒤의 우리를 안내하듯 데려갔다. 가끔은 개구리가 뛰어다녀 놀라기도 하고, 뱀이 지나가면 소리도 지르고, 꿩이 나타나기도 했다. 줄 뒤에서 무엇을 하더라도 창순이는 그저 앞만 걸었다. 올해 봄날 그는 명을 다해 홀로 떠났다. 이젠 남편과 나만이 산책한다. 줄을 잡았던 손으로 서로의 손을 잡고 걷는다. 걷다 보면 그와 쉬던 의자도 보이고, 올라가기 싫다고 보채던 돌계단도 보이고, 간식을 먹던 공원도 보인다.”

과제 발표로 글을 읽던 승은님이 더 이상 이야기를 잇지 못한다. 눈물이 복받쳐서, 딸처럼 키운 창순이가 너무 보고 싶어서. 교실은 잠시 묵념 같은 침묵이 흘렀다. 어쩌면 우리는 인간보다 큰 위안과 반려를 애완동물로부터 부여받고 산다. 그에게 창순이는 가족이고 자식이고 그 너머였다.

Copyright ⓒ 경기일보 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.