우린 광고 속 모델이 펠리컨인 거 어떻게 바로 알까?

그부리 아래에 늘어진 주머니 모양 때문에 그렇지.

이건 ‘굴러 파우치’라고 부르는데,

얇은 아래턱뼈랑 고무줄처럼 늘어나는 혀 근육으로 돼 있어.

혀는 되게 작고, 아래턱이 포충망처럼

쭉쭉 늘어나서 물고기 같은 먹이를 가두는 데 써.

그래서 비둘기, 토끼, 심지어 강아지도 삼켜버릴 수 있어.

비슷하게 왜가리도 토끼 잡아먹잖아.

가끔은 빗물도 받아 마시고, 진짜 다용도임.

그런 펠리컨(사다새)가 조선시대때 살았었다니

놀라운일이지

사다새는 지금은 미조로 분류되지만,

조선시대엔 꽤 흔했고 왕에게 진상되던 새였어.

그래서인지 순우리말 이름인 ‘사다새’가 아주 오래전부터 쓰였고, 가장 오래된 기록은 석보상절이야.

사성통해, 동의보감, 시경언해 등에도 등장하고,

한자로는 가람조, 제호, 도아, 이호 등 다양한 이름으로 불렸어.

세종실록지리지엔 ‘도아조유’라는 이름으로 나오는데,

이건 바로 사다새 기름을 말하는 거야.

평안도, 황해도, 전라도, 경상도, 나주 등 여러 지역에서

약재로 쓰였다고 기록돼 있어.

다만 ‘충청도‘는 기록이 안 나와서 아쉬워.

사다새는 주로 서해에 서식했지만,

기름이 약효가 뛰어나 왕에게 진상됐어.

본초강목엔 옹종, 풍비, 이롱에 효과 있다고 하고,

동의보감엔 배 밑 기름을 달여 누창, 음식창, 악창 치료에 쓴다고 나와. 부리는 짜고 감질에 좋다고도 해.

이런 약효 때문에 진상품이 된 거고, 조선왕조실록을 보면

남획과 서식지 파괴로 점차 사라졌다는 걸 알 수 있어.

지금은 보기 힘든 것도 그 때문이야.

명종 1년 12월 9일 (1546년)

시독관 김개가 아뢰기를 “신이 지난번

전라도에 있을 때에 들은 바로는

‘사다새의 살을 취하여 약으로 사용하므로

전라도의 해변 7읍(邑)에서 윤번으로 진상한다.’ 하였습니다.

당초의 생산 여부는 알지 못하지만 지금은

생산되지 않은 지 오래되었습니다.

1년에 1읍에서 진상하는 것이 한 마리에 불과하지만,

그 지방의 산물(産物)이 아니므로 그 값이 매우 높습니다.

진상할 차례가 돌아온 읍에서는 매년 백성들에게

그 값을 징수하여 평안도 산지(産地)에 가서 사옵니다.

또는 서울 상인이 사다새를 구한 자가 있으면

먼저 바치고는 그 고을에서 값을 받기도 합니다.

들은 바로는 ‘평안도에서는 이 새가 많이 생산되므로

해마다 진상할 때 으레 봉진(封進)하고 남는 2마리가 있는데,

서울 상인으로 먼저 바치는 자가 반드시 이것을 구걸해다가

이익을 본다.’고 합니다.

그 봉진하고 남는 것을 헛되게 버릴 바에야

생산되지 않는 곳에서의 진상을 면제해 주고

평안도로 하여금 봉진하고 남는 2마리도 아울러

진상하게 하는 것이 나을 것입니다.”

김개 얘기로는 전라도 해변가 7개 읍에서 돌아가면서

진상하였는데 지금은 더 이상 안잡혀서 평안도에서

사와서 바친다는 이야기

"사다새의 기름에 관한 일은 모든 생산물이

혹 옛날에는 있던 것이 지금은 없기도 하고

혹 옛날에는 없던 것이 지금은 있기도 하니,

경솔하게 고칠 수 없습니다.

또 평안도에서 많이 생산된다고 말하나 이기(李芑)가

일찍이 평안 감사가 되었을 때에 보니,

사다새는 평안도에도 희귀하였습니다.

지금 만일 전라도에서 진상하던 것을 평안도로 옮겨

배정한다면 평안도의 폐단이 어찌 전라도와 다르겠습니까.“

즉 전라도뿐만 아니라 평안도에서도

이때는 사다새가 이미 희귀한 새가 되었다는 것

임진왜란이 일어나기 11년전 기록

선조 14년 (1581년)

내의원이 평안도 사다새 기름을 때맞추어

올려보내지 않는다고 하여 글을 내려 독촉하자고 청하였는데,

민폐가 극심할 것이니 아직하지 말라고 전교하였다.

명종 때부터 평안도에서 사다새 기름 진상이 끊기자

조정에서 독촉할 정도였어.

멸종이 이미 진행 중이었던 거지.

이후로는 실록이나 공식 기록에 사다새 관련 내용이 사라져.

하지만 문집에는 흔적이 남아 있어.

퇴계문집, 택당집, 다산 시문집 등에 사다새를 언급한 시가 있고, 연암 박지원의 글에도 등장하지만,

거기 나온 새는 왜가리나 백로일 가능성이 커.

그럼에도 사다새를 실제로 봤다는

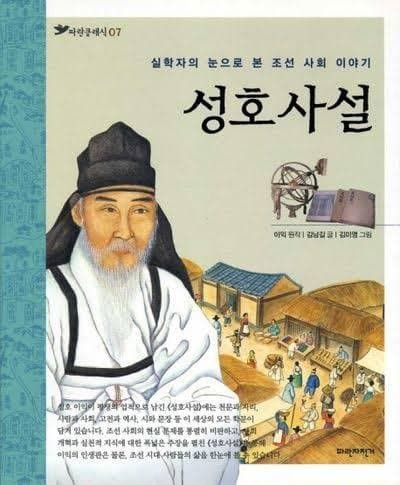

확실한 기록은 이익의 성호사설에 남아 있어.

성호사설 만물문 제호(鵜鶘)

내가 바닷가를 지나다가 큰 새 한 마리가 방죽에

떠 있는 것을 보았다.

빛깔은 희고 생김새는 거위와 비슷하며 크기는 갑절이 되었는데, 속명 풍덕새[豊德鳥]라는 것이다.

마침 사냥하는 자가 총을 쏘아서 잡았다.

나는 옆으로 다가가서 세밀히 살펴보았더니,

주둥이는 긴데도 뾰족하지 않고 아래 입술에는

다만 주곽(周郭)이 있어 아래로 늘어진 턱까지 이어졌다.

아무 물건도 담긴 것이 없고 텅 빈 채로 가슴까지 드리워졌는데

물을 넣으면 큰 사발로 하나쯤은 들어갈 만하였다.

그 속에는 사충(沙蟲)의 피육(皮肉)이 담겨져 있었다.

이것은 호중(胡中)에서 생장한 것인데 새 역시 별것이 아니었다. 추측컨대, 이 새는 사다새 따위인 듯하다.

이익이 살던 안산 성포동 근처는 당시 바닷가 갯벌이었고,

성호사설의 묘사를 보면 그의 말대로

그 새는 분명 사다새였어.

이 기록이 조선시대 사다새에 대한 마지막 확실한 목격담이야.

그 후 1914년 길 잃은 사다새가 발견되기 전까지는

아무 기록도 없어.

아마도 약재용 남획으로 18세기쯤 서해에서 완전히 사라진 거지. 지금은 조류도감에도 ‘우리나라에 서식하지 않으며

아주 드물게 길 잃은 개체가 관찰된다’고만 적혀 있고,

‘사다새’라는 이름도 잊혀져 ‘펠리칸’이란

영어 이름이 더 익숙해져 버렸지

Copyright ⓒ 시보드 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.

다음 내용이 궁금하다면?

광고 보고 계속 읽기

원치 않을 경우 뒤로가기를 눌러주세요