서울시가 미세먼지 감축에는 성과를 내고 있지만 오존 대응은 부진하다는 연구 결과가 나왔다.

뉴시스 보도에 따르면, 11일 서울연구원에 따르면 서울 시내 오존 농도는 2015년 0.022ppm, 2016년 0.024ppm, 2017년 0.025ppm, 2018년 0.023ppm, 2019년 0.025ppm, 2020년 0.025ppm, 2021년 0.028ppm, 2022년 0.029ppm으로 증가 추세다.

오존 경보 발령일의 경우 2015년 3일, 2016년 17일, 2017년 12일, 2018년 13일, 2019년 11일, 2020년 12일, 2021년 11일, 2022년 11일로 해마다 10일 안팎을 기록 중이다.

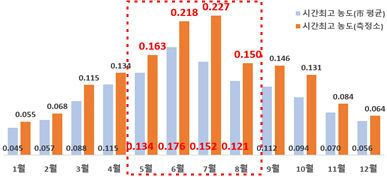

겨울철인 1월과 2월, 11월, 12월을 제외하고 대체로 환경 기준을 초과했다. 서울 시내 도시 대기 측정망 25개 모든 측정소에서 환경 기준을 초과하는 것으로 나타났다.

오존O₃은 산소 분자(O₂)에 산소 원자(O)가 결합하면서 생성되는 무색 기체다. 반응성이 크고 강한 산화제로서 자극적인 비린 냄새가 있으며 자외선을 흡수하는 특성이 있다.

오존은 상공(성층권)에 존재할 경우 유해 자외선을 흡수하는 이로운 물질이지만 지표 근처 대기(대류권)에서는 강한 반응성으로 인해 해롭다.

고농도 오존은 기도와 폐를 손상시키고 감각 기관(눈·코 등)을 자극한다. 건강 취약계층(어린이, 노약자, 호흡기 질환자 등)에 민감한 영향을 준다. 0.1ppm에 30분 노출되면 두통을, 0.3ppm에 5분 노출되면 호흡량이 증가한다. 아울러 식물 조직을 파괴해 생장을 저해하고 이에 따라 곡물 수확량이 감소한다.

오존은 대기 중에 이산화질소(NO₂)와 휘발성유기화합물(VOCs)이 존재하고 햇빛이 강할 때 광화학 반응을 통해 생성된다.

자치구별 오전 환경 기준 초과량(2022년)을 보면 동대문구가 가장 많고 강동구가 가장 적었다.

오존을 유발하는 전구 물질 중 하나인 휘발성유기화합물 역시 자치구별로 발생량이 달랐다. 2021년 기준 중구가 5475t으로 가장 많았고 이어 송파구 4406t, 강서구 3562t 순이었다.

또 다른 전구 물질인 질소산화물의 경우 송파구가 6524t으로 가장 많았고 강서구가 5505t, 강남구가 5261t으로 뒤를 이었다.

서울연구원은 서울시가 미세먼지 대응에 비해 오존 대응을 소홀히 했다고 짚었다.

서울연구원은 "오존은 대기 중 광화학 반응에 의한 2차 오염 물질로 형성과 소멸 과정이 다양하고 복잡해 가시적인 대응이 어렵다"며 "초미세먼지 연도별 평균 농도는 꾸준히 감소하고 있는 반면 오존 농도는 증가하고 있다"고 지적했다.

이어 "겨울철 미세먼지 계절관리제를 통해 고농도 발생 빈도와 강도를 최소화하려고 하고 있지만 여름철 고농도로 형성되는 오존을 위한 집중관리나 계절관리제는 시행하고 있지 않다"고 짚었다.

그러면서 서울연구원은 오존 대응을 위한 새로운 정책이 필요하다고 밝혔다.

서울연구원은 "오존 전구 물질인 휘발성유기화합물은 수천종에 이르며 오존 생성률과 기여율에 차이가 있고 지역마다 배출 성분도 다르다"며 "오존 오염을 관리하기 위해 서울시는 새로운 정책을 수립해야 한다"고 조언했다.

Copyright ⓒ 모두서치 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.