지용킴, ‘흔적들’, 2025, Sun-bleached coat, 22 pcs, fabric, wood, dimensions variable.

대도시 서울. 사회적, 정치적, 문화적으로 급변하는 도시를 해석하는 방법은 무수히 많을 것이다. 7월 20일까지 열리는 일민미술관의 전시 <시대복장 Iconclash: Contemporary Outfits>은 패션이라는 렌즈를 통해 서울을 들여다보는 신선한 시도다. 이번 전시에는 서울을 기반으로 활동하는 세 패션 스튜디오가 함께했다. 주인공은 2021년 설립된 지용킴, 2018년 출발한 포스트아카이브팩션(파프), 2015년 설립된 HYEIN SEO(혜인서)다. 이들은 대담한 행보로 국내외 패션계에 존재감을 각인하며 지지를 얻은 브랜드다. 전시를 기획한 이지언 큐레이터는 ‘미술계 안팎의 문화적 지형이 상이한 현시점이, 패션을 미술관 전시라는 방식으로 풀어내기에 시의적절하다’고 언급했다. 큐레이터의 설명대로 세 팀의 발산 방식은 서로 다르다. “1층의 지용킴이 자연을 통제하지 않는 방식에서 미를 발견한다면, 2층의 파프는 시스템을 구축한 뒤 시간을 두고 업그레이드한다. 3층의 혜인서는 산재된 서사의 편린에서 얻은 영감을 컬렉션으로 연결한다.”

세 스튜디오에게 전시장은 그리 낯설지 않다. 지용킴은 시즌마다 전시를 통해 컬렉션을 공개하고, 포스트아카이브팩션 역시 2021년 아라리오갤러리의 <파이널 컷> 등 크고 작은 전시를 열었으며, 혜인서도 국립현대미술관 레지던시 기획전에 참여한 이력이 있다. <시대복장>의 전시 서문처럼 ‘미술관의 전시실이 쇼룸처럼’ ‘스튜디오의 쇼룸이 전시실처럼’ 닮아가는 시대, 패션 디자이너에게 전시의 문법이란 결코 생경하거나 새로운 것이 아니다. 하지만 광화문의 옛 신문사 건물에 자리한 일민미술관의 상징성, 그리고 동시대 한국 패션 브랜드의 그룹전이라는 점에서 남다르다. 3개 층의 전시실은 개별적으로 구획된 동시에 상호작용한다. 1층부터 3층까지 계단을 오르내리는 동안 패션 브랜드를 잘 알든 그렇지 않든 관람객은 자연스레 현대 서울의 패션 지형을 가늠하고, 이 맥락 속에서 상이한 질감을 느낄 수밖에 없다. 그 감촉을 공유하는 순간 ‘시대의 복장’에 대한 논의를 시작할 수 있을 것이다.

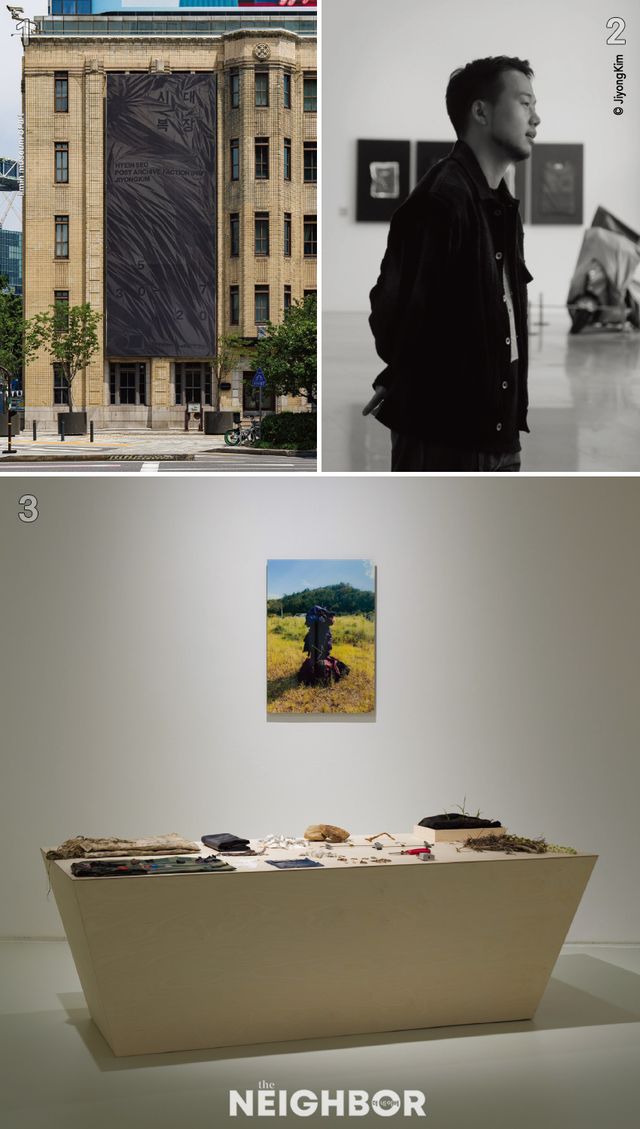

1 지용킴, ‘<시대복장> 옥외 현수막’, Sun-bleached, fabric, 1546×591cm. 2 지용킴의 김지용 디렉터. 3 (위) ‘필드 테스트’, 2025, Archival print, 84×59cm. (아래) ‘재료들’, 2025, Mixed media, 100×220×72cm.

JiyongKim

‘빛바랜 것’의 반란

지용킴은 자연과 협업하는 브랜드다. 잘 알려진 바와 같이 햇볕에 옷감을 노출해 문양을 입히는 선블리치(Sun-Bleach) 기법은 그의 인장과 같다. 이때 태양은 안료이자 실험 도구이자 동시에 ‘바랜 것은 가치 없다’는 통념을 전복하는 상징으로 기능한다. 1층 전시실 중심에는 선블리치 작업의 변화 과정을 드러낸 메인 작품 ‘흔적들(2025)’이 자리한다. 마주 보는 두 개의 반원형 목재 구조물에 1일부터 최대 81일까지, 각기 다른 기간 햇볕에 노출한 맥코트 22벌이 전시되어 있다.

“‘흔적들’은 동일한 패턴으로 제작된 코트를 81일 동안 자연광에 노출하고 일정 간격으로 하나씩 걷어, 시간의 흐름에 따라 변화하는 과정을 보여주는 시리즈입니다. 이 작품은 단순히 선블리치의 변화를 보여주는 것이 아니라, 코트를 중심으로 관람 동선과 그림자까지 고려해 공간 전체를 설계한 설치 작업입니다.” 김지용 디렉터의 설명이다.

그렇다면 왜 81일이었을까? “여름은 일조량이 충분해 81일이면 원하는 변화를 관찰할 수 있습니다. 그간의 작업 데이터를 바탕으로 전체 일정을 결정한 뒤 해가 진 저녁 시간대에 3~5일 간격으로 한 벌씩 수거했죠. 모든 조건을 동일하게 유지하되 오직 시간의 간격만 다르게 적용한 결과물입니다.” 전시장 한편의 ‘재료들(2025)’은 사진으로만 본 작업 도구를 전시한 섹션이다. 실제로 사용한 장비와 원단을 그대로 가져다두었다. 어떤 원단에는 곰팡이와 이끼가 끼고, 심지어 묻은 흙에 풀이 자라나기도 했다. 말끔하게 완성된 작업물이 아닌, 자연 속에서의 작업 과정을 짐작하고 상상할 수 있다.

미술관 외벽에 걸린 대형 현수막 역시 지용킴이 작업했다. “로고와 레터링 형태로 제작한 합판을 천 위에 올린 뒤 햇볕에 한 달간 노출해 그래픽을 구현”한 결과물이다. “인공적인 염색이 아닌 자연광만으로 완성한 색감과 명암의 대비를 극명하게 선보이고 싶었어요.” 시각적인 요소 외에 지용킴이 중요하게 여긴 것은 따로 있다. “무엇보다 의미 있는 건, 가치 없다고 여겨지던 ‘빛바랜 것’을 지속적인 실험과 작업을 통해 재해석하고 광화문이라는 상징적인 장소에 내건 과정 그 자체예요. 유동 인구가 많은 도심 한복판에 전시되어 시민들이 지나가며 자연스럽게 마주하게 된다는 점, 그 시선과 반응까지 포함해 예술 행위가 완성된다고 생각합니다.”

그간 자체적으로 진행해온 브랜드 전시와 달리 <시대복장>을 통해 미술관과 협력하며 새로운 경험을 했다는 김지용 디렉터는 동료 디자이너들과 전시를 연 소감을 밝혔다. “한국에 저희 같은 젊은 디자이너들이 있고, 저희만의 방식으로 브랜드를 전개해 나가고 있다는 사실을 더 많은 사람들이 알아주면 좋겠습니다. 특히 이번 전시는 개인적인 작업을 넘어 세 스튜디오가 함께하는 구성 안에서 시너지를 느낄 수 있어 더 특별하게 다가왔습니다.”

1 포스트아카이브팩션, ‘아카이브의 무지개’, Rainbow of the Archives, 2025, 12-channel digital, 4K video (color, sound), powder-coated steel, archival data (2016-2025), 60×1040×290cm. 2, 3 포스트아카이브팩션, ‘투망’, 2025, Anodized aluminum, powdercoated steel, stainless steel, wire, hangers, garments, dimensions variable.

POST ARCHIVE FACTION

진화의 바다

‘소프트웨어처럼 진화하는 컬렉션’. 2018년 크리에이티브 디렉터 임동준과 디자이너 정수교가 설립한 포스트아카이브팩션(파프)의 작업을 설명하는 문구다. 이들의 컬렉션은 실용적인 레디투웨어 라인인 라이트(Right), 조형적이고 실험적인 쿠튀르 레프트(Left), 그 중간 성격의 센터(Center)로 구분되는데, 그간 1.0에서 8.0까지 일관된 조형 언어 아래 변화를 거듭했다.

파프는 일민미술관 2층 전시장에 세계관을 담은 바다를 조성했다. 전시실 입구에는 ‘모래사장(2025)’, 바닥에는 ‘패턴의 바다(2025)’라는 제목의 비정형적 패턴을 빼곡히 설치했고, 한쪽에 1.0부터 최근의 파리 컬렉션까지 그간의 대표작을 낚싯대에 매달아 ‘투망(2025)’ 형태로 디스플레이했다. 다른 한편에는 ‘아카이브의 무지개(2025)’라는 제목으로 12개 패널에 그간의 작업 과정을 담은 영상 푸티지를 무작위로 송출한다. 20여 편 영상에는 브랜드 시작 시점의 스케치, 첫 파리 쇼의 뒷장면, 컴퓨터 화면 속 작업 폴더, 세탁소에서의 대화 등 이른바 ‘결정적 순간’으로 보이지 않는 일상적 장면이 흐르는데, 이 시간이 모여 현재의 파프를 만들었다는 사실을 일깨운다.

“파프가 서울에서 시작해 세계로 나아가는 과정을 담았어요. 하지만 A라는 원인이 B라는 결과로 도출되는 것이 아니라 복잡한 과정을 거쳐 현재에 이르렀음을 비선형적으로 보여주고자 했습니다.” 파프의 프로젝트 리드 김태한 팀장은 2018년부터 2025년 현재에 이르는 파프의 모습을 통해 ‘우리’, 그리고 시대의 모습을 무겁지 않게 담고 싶었다고 설명했다. 고개를 들어 영상을 올려다보다 반대편으로 시선을 돌리면 파프의 컬렉션이 시야에 걸리는데, 실험성과 기능성, 심미성의 조화를 실험해온 브랜드가 어떤 변화를 겪어왔는지 직관적으로 파악할 수 있다.

1, 3 혜인서, ‘프로세스 보드’, 2025, mixed media, racks 4pcs, 80×300×220cm each. 2 혜인서, ‘대기실’, 2025, Aluminum hanger, aluminum showcase, table, clothes, personal, objects, dimensions variable.

HYEIN SEO

움직임으로써 완성되는 옷

디자이너 서혜인과 이진호는 2015년 스튜디오 혜인서를 설립한 이후 지난 10년 동안 22개의 컬렉션과 다채로운 캠페인 및 협업 작품을 선보였다. 일민미술관 3층 전시장을 차지한 ‘프로세스 보드(2025)’는 혜인서의 결과물이 어떻게 탄생했는지, 그 과정을 드러내는 작업실 풍경이자, 디자이너의 머릿속을 시각화한 지도다. 그간 선보인 컬렉션 가운데 중요한 8가지 컬렉션을 추린 뒤 참고 도서와 자료 사진, 스케치, 각종 기물 등을 보드와 서랍장에 배치했다. “컬렉션에 담긴 이야기가 풍성하거나 남아 있는 자료가 비교적 많은 것, 또 개인적으로 작업하며 재미있었던 컬렉션으로 골랐습니다. 전시용 보드는 스튜디오에서 실제로 사용하는 보드를 조현석 디자이너가 미술관에 맞게 디자인해주셨어요.” 서혜인 디자이너에 따르면 작업실에서처럼 정보를 공유하는 용도를 넘어 처음 접하는 관객도 걷는 속도에 맞춰 편히 읽을 수 있도록 구성했다. “보드 한쪽에 걸린 작은 조각을 선물한 작가님이 이런 말을 전해줬어요. 좋은 전시는 전시실을 나설 때 들어오기 전과 다른 마음으로 나갈 수 있는 것이라고요. 전시를 준비하며 이 말을 여러 번 되새겼어요.” 패션을 공부하는 학생이나 브랜드의 팬이라면 서랍을 하나하나 열어보며 작업이 구체화된 과정을 살피는 경험이 각별할 것이다.

평소 텍스트에서 영감을 얻기도 한다는 디자이너의 보드답게 크리스토프 바타유의 <다다를 수 없는 나라>, 폴 오스터 <달의 궁전>, 클라리시 리스펙토르 <야생의 심장 가까이>와 같이 강렬한 소설이 눈에 띈다. “평소 읽기를 좋아하기도 하지만 언젠가 재료가 되리라 생각하며 손 닿는 대로 다양하게 읽습니다. 여러 책을 넘나들며 우연히 텍스트가 연결되고 겹칠 때 혼자만의 기쁨을 느껴요.” 좋아하는 작가를 한 명만 고르기 어렵다는 그는 전작을 소장한 작가로 존 버거와 유디트 샬란스키, 박솔뫼, 이상우, 김뉘연을 소개했다. 그렇다면 텍스트를 시각화하는 과정은 어떨까? “많은 소설가가 인물을 구상할 때 여러 특징과 함께 옷을 묘사해요. 소설 속에서 옷은 인물의 특질을 설명하는 데 중요한 역할을 하는 것 같아요. 컬렉션마다 캐릭터를 구상하고 이전 작업과 다른 장소, 다른 인물에 대입해보는 걸 즐기는데, 소설에서 힌트를 얻는 경우가 많아요. 작년 겨울 컬렉션에는 <야생의 심장 가까이>를 참고했어요. 내용과 관계없이 제목이 주는 인상을 품고서 맨발로 성큼성큼 걸어가는 여자를 상상하며 작업했습니다.” 더불어 서혜인 디자이너는 협업해 컬렉션을 만들어보고 싶은 작가로 유디트 샬란스키를 꼽았다. “외면당하거나 잊힌 존재에 꾸준히 관심 두는 그의 글을 정말 좋아해요. ‘인디고 아일랜드’ 컬렉션에서도 작가의 책을 참고했어요.”

전시실 안쪽의 프로젝트 룸(‘대기실’)에는 실물 책과 작업실에서 가져온 오브제가 전시되어 있다. 하지만 이곳에 완성된 옷은 없다. 컬렉션을 만드는 과정의 가봉 의상이 걸려 있을 뿐이다. 정확히는 전시장을 지키는 지킴이들만이 혜인서의 옷을 입고 있다. 이들이 전시실 안을 오가며 오브제를 옮기는 것은 의복을 자연스럽게 드러내기 위한 의도적 움직임이다. “큐레이터가 사람이 움직임으로써 옷이 비로소 완성되는 풍경을 빛이 환하게 드는 안쪽 전시장에 구현해주셨어요. 전시가 끝나기 전 그 공간에서 관객, 퍼포머와 섞인 채 오래 머무르며 놓인 책을 읽고 싶다는 바람이 있어요.” 지용킴과 포스트아카이브팩션이 탄생한 순간을 선명하게 기억한다는 서혜인 디자이너는 각자의 자리에서 바삐 패션위크 시간표에 발맞추고 전시를 준비한 동료 디자이너들에게 애정 어린 응원을 전했다. “각자만의 확고한 세계를 구축하고, 동시에 안주하지 않고 더 멀리 발을 내딛는 디자이너들과 서로에게 힘과 자극이 되는 동료로 오래오래 일하기를 조심스럽게 희망해요.”

자료 제공 일민미술관

더네이버, 라이프스타일, 전시

Copyright ⓒ 더 네이버 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.