북한산 국립공원이 지척인 동네에 산 지 35년이 되었다. 우리 동네는 북한산국립공원에 포함된 사패산, 도봉산, 북한산 외에도 수락산, 불암산으로 둘러싸여 있어서 마음만 먹으면 언제든 산으로 들어갈 수 있다. 은퇴하고 나면 다들 산으로 간다던데 나는 젊은 시절부터 산을 즐겼다.

건축하는 동료들과 주말마다 같이 다닌 적도 있지만 대체로 혼자 다니기를 좋아한다. 같이 다니면서 이런저런 이야기를 하다 보면 정작 산이 들려주는 자연의 소리를 듣지 못하고 내려오기 때문이다. 내가 살아온 세월의 반 이상을 명산으로 둘러싸인 동네에 살았으니 산길 여기저기에 수많은 추억이 남아있다.

어느 해 여름. 아무 준비 없이 평상복으로 도봉산을 오르기 시작했다. 숲길을 이리저리 오르고 있는데, 갑자기 하늘에 먹구름이 짙어졌다. 잠시 후 빗방울이 굵어지더니 이내 폭우로 변했다. 비를 피할 곳도 없고, 수많은 샛길 중에 내려가는 길도 찾기 어려웠다.

앞이 잘 보이지도 않아 방향을 찾기도 어려운 폭우를 맞으며 좁은 산길을 이리저리 헤매다가 마침 길을 잘 아는 등산객을 만났다. 오한이 밀려와 덜덜 떨면서 그분을 따라 거의 다 내려왔더니 폭우가 멎고 해가 쨍하는 것이 아닌가.

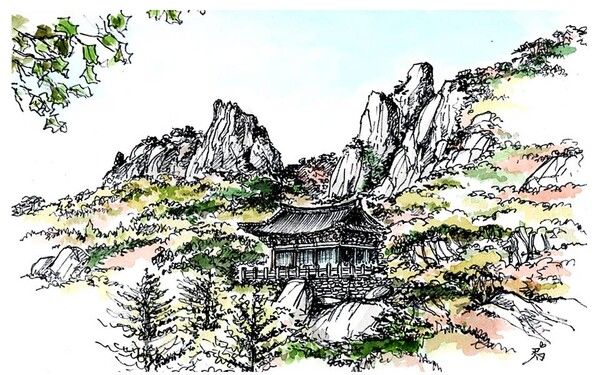

어느 해 가을엔 단풍이 보고 싶어 점심을 먹고 그냥 사패산으로 들어갔다. 사패산 8부 능선쯤 오르면 포대 능선 자락에 망월사가 있다. 신라 선덕여왕 시대에 창건된 사찰이라고 한다. ‘망월(望月)’의 뜻이 왕이 있는 경주 월성을 바라본다는 설이 있다고 하니 나도 망월사 마당에서 고향 경주 쪽을 바라보았다. 망월사에서 포대 능선을 바라보다가 문득 욕심이 생겼다.

포대 능선에 오르니 사패산 능선 저편 도봉산의 가을은 장관이었다. 맞은편 수락산 뾰족 정상이 손에 잡힐 듯하고 서울은 거대한 공룡이 누운 형상이다. 그런데 가을 해는 서쪽으로 뛰어간다는 사실을 간과하고 배낭도 없이 포대 능선을 올랐으니 참 무모했다.

어느 순간 내려갈 길이 까마득하게 느껴졌다. 그때부터 능선을 달리기 시작했다. 바위를 오르고 뛰어내리고 하면서 산비탈을 사선으로 내려왔다. 진땀을 흘리며 도봉산 익숙한 등산로에 이르니 날이 어둑어둑해졌다.

겨울의 북한산에 매료된 적이 있다. 다 내려놓은 나무들이 온몸으로 바람을 맞으며 서 있는 산. 북풍이 몰려오거나 눈보라가 치는 날에도 온전히 제 모습을 보여주는 산과 나무를 바라보고 있으면 마음이 따뜻해진다.

그해 겨울은 눈이 많이 왔다. 그날은 조금만 오르다가 내려올 요량으로 아이젠도 없이 북한산으로 들어갔다. 눈이 쌓여있기는 해도 오르는 데는 별문제가 없었다. 그런데 진달래 능선에 이르자 폭설이 내리기 시작했다. 아이젠도 없이 겨울 산으로 들어간 것이 큰 실수였다.

내가 가끔 이렇게 무모한 산행에 나섰던 것은 결코 산을 가볍게 봐서 그런 것이 아니다. 그것은 사패산, 도봉산, 북한산에 대한 무한한 사랑과 신뢰가 있었기 때문이다. 오랜 세월 늘 그 모습으로 나를 내려다보고 있는 깊고 높은 산. 그 거대한 바위는 내 마음이 허할 때는 단단하게 채워 주었고, 지쳐 있을 때는 계곡을 흐르는 물과 바람과 산새가 위로의 말을 걸어주었다.

경칩이 지났으니 이제 봄이다. 겨우내 문득문득 생각나던 북한산 진달래 능선. 올해는 꼭 그 찬란한 진달래 터널을 걷고 싶다. 이제 몇 번을 쉬면서 능선까지 오르는 나이가 되었지만, 첫째 아들이 어릴 때는 알루미늄 프레임으로 만든 지게에 아들을 태우고 진달래 능선을 지나 대동문까지 오르기도 했다.

언젠가 “왜, 도봉에 그리 오래 사느냐?”고 누군가가 나에게 물었다. 내가 답했다. “도봉이 있어 도봉에 삽니다.”

Copyright ⓒ 여성경제신문 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.