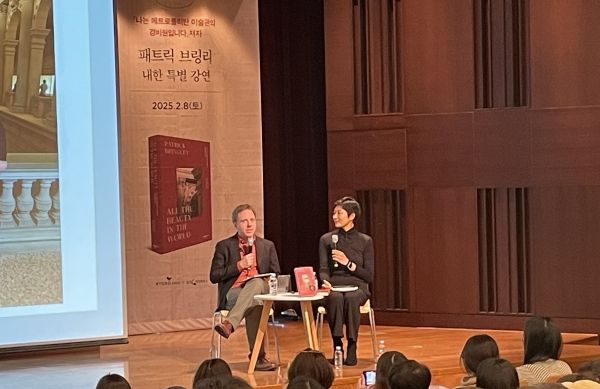

지난 8일 오후 2시 광화문 교보빌딩 23층 대산홀에서 베스트셀러 『나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다』의 저자 패트릭 브링리의 강연이 열렸다. 『나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다』는 저자가 가족의 상실을 경험한 후 <뉴요커>라는 명망 있는 직장을 뒤로 하고 미술관의 경비원으로 일하면서 느낀 예술과 삶에 대한 통찰을 담은 에세이로, 이동진 평론가가 ‘2023 올해의 책’으로 선정해 화제가 된 바 있다.

패트릭 브링리는 “책을 쓸 땐 이 책이 누군가에게 공감을 일으킬 수 있을까 하고 걱정했지만, 다행히 많은 사랑을 받은 건 책에서 다룬 예술, 아름다움, 상실과 같은 테마가 공감대를 형성했기 때문인 것 같다”라며 말문을 열었다. 가까운 사이였던 형의 투병과 죽음은 그에게 깊은 슬픔을 안겼다. 더 이상 높은 고층 건물에서 남들을 내려다보며 계속해서 무언가를 성취하고 앞으로 나아갈 자신이 없었고, 그저 자신이 아는 가장 아름다운 곳에 숨어 고요 속에 머물고 싶었다고 고백했다.

“10년 동안 경비원으로 일하면서 저는 아무것도 ‘성취’하지 않았습니다. 가만히 서 있는 것, 그게 제 일이었으니까요.” 현대사회를 살아가는 많은 이들의 하루는 바쁘게 돌아간다. 끝내야 할 공부, 해치워야 할 프로젝트가 있고, 하나가 끝나면 다음, 또 다음… 끝도 없이 반복된다. 그러다 보면 1시간이, 하루가, 한 달이 어떻게 흘렀는지 모른다. 하지만 미술관 경비원의 삶은 다르다. 경비원으로 일할 때 그의 시간은 온전했다. 8시간에서 12시간, 자신의 자리를 지키며 눈앞의 미술 작품이나 관람객들을 구경하는 동안 한 시간은 꼭 한 시간처럼 흘렀다.

그가 주로 근무한 곳은 고야, 렘브란트, 루벤스의 그림들이 걸려 있는 ‘옛 거장 회화관’이었다. 그에게 액자 속 그림들은 마치 ‘낯선 세계를 열어주는 창’처럼 느껴졌다고 한다. 그는 옛 거장들의 그림에 둘러싸여 그림들을 몇 시간이고 정면으로 바라볼 수 있는 특권을 누렸다. 그곳에서 그는 형의 조용한 병실을 떠올렸다. 거기에서 느꼈던 적막이 옛 거장의 회화에서 느껴지는 고요와 멀지 않았다. 거장들이 슬픔, 애도, 사랑과 같이 눈앞에서 벌어지고 있는 본질적이고 원초적인 감정들을 표현해 내려 애썼다는 것을 알 수 있었다. 그것이 바로 사람들이 그 그림들 앞에서 인간 경험의 근본적인 기원을 손으로 만지는 듯 느끼는 이유라는 것을.

브링리는 우리가 예술에 대해(about) 공부하는 것에 그치는 것이 아니라 예술로부터(from) 배웠으면 한다고 덧붙였다. 이를테면, 이런 식이다. 미술관에 놓여 있는 작품들을 통해 우리는 작고 미미한 존재라는 것을 깨닫는다. 광활한 우주 앞에서 느끼는 경외감처럼, 그저 작품을 보며 몇 분이나 수 시간 동안 ‘나는 참 작구나’라는 것을 느끼면 우리의 고민들도 사소한 것에 불과하다는 것을 배우게 된다. 한편으로, 자부심을 느끼게 되기도 하는데, 마치 인간이 신처럼 만들어 낸 창조물들 앞에서 인간 종의 위대함을 느끼는 것이다. 또한, 예술 감상에만 그치는 것이 아니라 우리가 매일 접하는 자연, 도시의 건축물들, 책상에 놓인 채 햇볕을 받고 있는 사과 등, 일상의 모든 것을 관찰하고 느끼면서 아름다움과 의미를 발견하고 자신만의 관점을 기를 수 있다고 역설했다.

그는 유쾌한 이야기꾼이었다. 강연에서 브링리는 자신이 근무하던 메트로폴리탄 미술관 곳곳이 담긴 사진과 함께 동료들과의 일화를 풀어내기도 하며 책의 기반이 된 경험을 관객들에게 생생하게 전달했다. 그는 “각지에서 온 500명이 넘는 경비원들이 미술관이 가진 가장 값진 컬렉션이 아닐까 생각한다”라고 말했다. 동료들 덕분에 그는 더 이상 슬픔에만 잠겨 있지 않고 세상과 조금씩 다시 연결되는 기분을 느낄 수 있었다고 회상했다. 그리고 그가 그런 경험을 세상과 다시 나누었기 때문에, 한국의 독자들과도 만날 수 있었다.

현재 브루클린 선셋파크에서 아내와 두 아이와 함께 살고 있는 그는 차기작의 초반부를 구상하고 있다. 새 책은 극본으로, 패트릭 브링리가 직접 연기하는 1인극으로 올봄부터 몇 달간 뉴욕에서 공연을 올릴 예정이다. 다음 내한은 가족과 함께하고 싶다는 패트릭 브링리. 운이 좋다면 그때는 그의 연기를 보게 될지도 모르겠다.

[독서신문 이자연 기자]

Copyright ⓒ 독서신문 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.