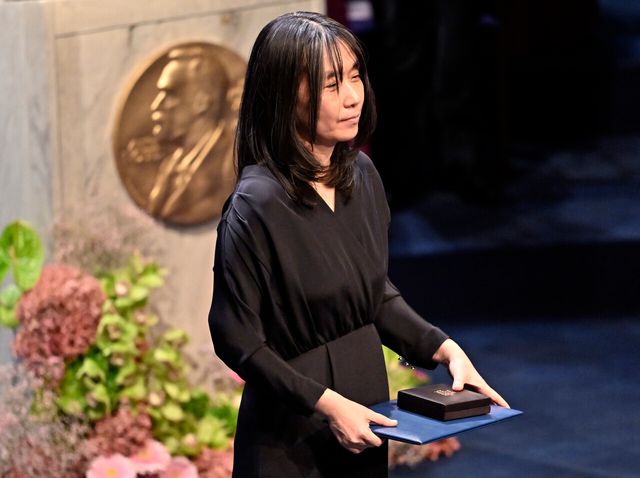

【투데이신문 박효령 기자】 소설가 한강(54)이 한국인 최초, 아시아 여성 작가로는 처음으로 노벨 문학상 증서와 메달을 받으면서 세계적인 문학가의 반열에 올랐다.

한강은 지난 10일(현지시간) 스웨덴 스톡홀름 콘서트홀에서 개최된 제124회 노벨상 시상식에 참석했다.

이날 검은색 원피스를 입은 그는 물리학상, 화학상, 생리의학상, 경제학상 수상자 등 10명과 블루카펫을 밟으면서 입장했다.

노벨재단 아스트디르 비딩 이사장은 시상식 개회사에서 문학상을 언급하며 “한강 작가는 역사적 트라우마를 배경으로 인간의 나약함을 심도 있게 탐구했다”며 “올해 문학상은 심연이 변화에 대한 갈망만큼이나 항상 가까이 있는 곳에서 인류의 치명적 상태에 빛을 비춰주고 있음을 보여준다”고 소개했다.

이후 시상식에서는 문학상 수상자를 호명한 엘렌 맛손은 영어로 “친애하는(dear) 한강”이라고 부르며 “국왕 폐하로부터 상을 받기 위해 나와 주시기를 바란다”고 요청했다.

칼 구스타프 16세 스웨덴 국왕이 한강 작가를 포함한 수상자들에게 메달과 증서를 수여했다.

한 작가가 국왕으로부터 증서와 메달을 건네 받자 객석에 있는 모든 사람은 일어나 박수를 치며 축하했다.

시상식 후 수상자들은 스톡홀름 시청 내 블루홀에서 진행된 만찬에 참석했다. 한강 작가는 이 자리에서 영어로 약 4분 동안 수상 소감을 밝혔다.

그는 지난 7일 노벨상 강연에서처럼 8살 때 기억을 떠올리며 말문을 열었다.

한강 작가는 “여덟 살이던 날을 기억한다. 오후 주산 수업을 마치고 나오는데 갑자기 하늘이 열리더니 폭우가 쏟아졌다”며 “비가 너무 세차게 내리자 20여명의 아이들이 건물 처마 밑에 웅크리고 있었다. 길 건너편에도 비슷한 건물이 있었는데, 마치 거울을 들여다보는 것처럼 처마 밑에 또 다른 작은 군중이 보였다”고 말했다.

이어 “쏟아지는 빗줄기, 제 팔과 종아리를 적시는 습기를 보면서 문득 깨달았다. 저와 어깨를 맞대고 서 있는 이 모든 사람들, 그리고 건너편에 있는 모든 사람들이 저마다의 ‘나’로 살아가고 있었다는 것을”이라며 “저와 마찬가지로 그들 모두 이 비를 보고 있었다. 제 얼굴에 촉촉이 젖은 비를 그들도 느끼고 있었다. 수많은 1인칭 시점을 경험하는 경이로운 순간이었다”고 회상했다.

그는 문학을 두고 “글을 읽고 쓰면서 보낸 시간을 되돌아보니 이 경이로운 순간이 몇 번이고 되살아났다”며 “언어의 실을 따라 또 다른 마음 속 깊이로 들어가 또 다른 내면과의 만남, 가장 중요하고 긴급한 질문을 실에 매달아 다른 자아에게 보내는 것, 그 실을 믿고 다른 자아에게 보내는 것”이라고 했다.

한강 작가는 어렸을 때부터 우리가 태어난 이유. 고통과 사랑이 존재하는 이유를 알고 싶었다고 말했다. 그는 “가장 어두운 밤, 우리가 무엇으로 이뤄져 있는지 묻는 언어, 이 지구에 사는 사람들과 생명체의 일인칭 시점으로 상상하는 언어, 우리를 서로 연결해 주는 언어가 있다”며 “이러한 언어를 다루는 문학은 필연적으로 일종의 체온을 지니고 있다. 필연적으로 문학을 읽고 쓰는 작업은 생명을 파괴하는 모든 행위에 반대되는 위치에 서 있다”고 설명했다.

아울러 “문학을 위한 이 상이 주는 의미를 이 자리에 함께 서 있는 여러분과 함께 나누고 싶다”며 수상 소감을 마쳤다.

이로써 한강 작가는 역대 121번째이자 여성으로는 18번째 노벨문학상 수상자다. 아시아 여성으로만 보면 최초의 수상으로 기록됐다.

한국인으로서는 2000년 평화상을 받은 고(故) 김대중 전 대통령에 이어 두 번째다. 평화상 시상식은 노르웨이 오슬로에서 열리기 때문에 스톡홀름에서 노벨상을 받은 것은 한강 작가가 처음이다.

Copyright ⓒ 투데이신문 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.