작품에 종종 군모 같은 전투 장비, 흉갑과 바퀴 등 전쟁에서 모티프를 얻은 이미지가 등장해왔죠. 동독에서 태어나 서독으로 떠난 당신에게 역사의 상징을 반영하는 건 필연적인 선택이었나요? 군용품은 제 일상생활의 일부예요. 독일에서는 어떤 형태로든 영구적으로 존재해왔고 지금도 존재하고 있는 것들입니다. 그것들의 미적 특성을 묘사하고 나면, 그 이후부터는 이미지가 스스로 이야기를 들려줍니다. 사람들이 강철 헬멧을 보고 느끼는 것, 그것이 헬멧이 말하는 이야기라 볼 수 있죠. 저는 화가로서 그저 갑옷이나 두개골을 그릴 뿐, 모든 물체는 스스로 특정한 분위기를 발산합니다.

추상과 구상, 표현주의를 구별하는 시대를 지나 미술사의 변곡점을 분명히 인식해온 작가입니다. 처음 그림을 그리기 시작하면서부터 자신이 어떤 걸 그려야 할지 분명하게 인지한 명민한 예술가였나요? 우리 세대는 모더니즘 시대의 후손이었죠. 칸딘스키가 추상화를 발명한 이후 추상화 속에 태어나고 표현주의 속에 자란 자식들입니다. 전 세계적으로 추상회화가 성행하던 때였죠. 이 모든 것을 다룰 줄 알아야 하고, 비표현적인 것에 대해 새로운 정의를 받아들여야 했어요. 순수 추상에는 충분한 형태나 혁신이 없다고 느꼈기 때문에, 대상을 다시 가져와 추상적으로 바라보기 시작했습니다.

그 고민의 결과물로 탄생한 것이 ‘디티람브’죠. 1960년대 당시 모든 서사의 보고(寶庫)였던 ‘20세기 폭스 로고’를 추상화하는 과정을 담은 동명의 작품 〈디티람브〉에서 시작해 꾸준히 작품에 ‘디티람브’의 상징을 더하며 작업을 이어오고 있습니다. 디티람브는 그리스 신 디오니소스를 기리는 고대의 구절로, 술에 취한 열정을 뜻합니다. 제 태도이기도 하죠. 추상적인 세계에 머무르기 위해 떠나는 객관성을 향한 여정에서 저는 이전에 그런 형태로 존재하지 않았던, 그 자체로 추상적이지만 객관성을 암시하는 저만의 대상을 발명하고 싶었습니다. 디티람브는 매우 구체적인 변화의 사건 속에 있는 신호 또는 기호입니다. 디티람브 속에서 저는 아스파라거스 밭, 언덕과 같은 특정 모티프를 발명해냈고 이를 바탕으로 건축 및 조각 구조물을 만들었습니다. 추상화 안에서 객관적인 생각을 실현하거나 객관적인 생각을 통해 매우 구체적인 대상에 관여할 수 있도록 하는 것이라 볼 수 있죠.

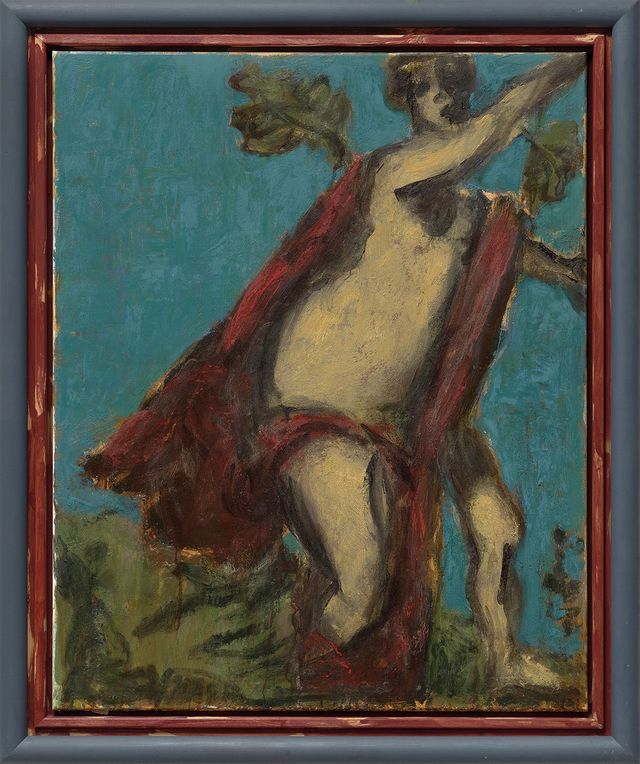

당신은 독일에서 처음 대형 규모의 풍경화를 그리며 수평선의 개념에 대해 고민한 작가로서 조각을 3차원의 수평선이라 언급하기도 했죠. 당신의 조각은 파괴된 그리스 신들의 모습을 빌려 주로 트라우마를 지닌 20세기 영웅을 나타냅니다. 전시장에서도 일그러진 얼굴의 다프네와 헤라클레스를 마주할 수 있었죠. 조각이 제게 다가왔습니다. 처음에는 그림 속의 공간이, 그 다음에는 그림의 지평이 떠오르다가 그 지평에 인물을 배치할 필요성을 느꼈어요. 그런 다음 조각이 저를 어떤 시선으로 이끌었습니다. 고대 유물부터 로댕과 아리스티드 마욜까지, 조각을 연구했고 특히 마욜에 집중하며 엄밀히 표현하지 않고도 표현적인 조각을 완성할 수 있을지 탐구했습니다. 우리가 고대의 유산을 손상된 형태로만 계승해왔다는 사실이 도움을 주었어요. (유물에 있어) 파괴는 그 자체로 조화를 이루며 현대미술에 영향을 미쳐왔죠. 그 지점이 바로 유물의 매력이고요.

회화의 본질에 대해 당신이 품어온 질문 중 예술가로서 당신에게 가장 결정적인 질문은 무엇이었나요? 글쎄요, 한때 그것을 다소 낭만적이거나 분위기 있게 설명하려고 노력한 적도 있어요. 저는 사람들에게 특정한 형태로, 깊이와 의미로, 우리가 보는 것 안에 어떤 삶의 신비가 숨어 있는지 보여주고 싶습니다. 터너가 석양을 그리지 않았다면 우리는 분명 석양을 제대로 볼 수 없었을 것이고, 뭉크의 겨울나무를 보지 못했다면 우리는 자연 속에서 그걸 진정 인식할 수 없었겠죠. 그림 그 자체가 가장 중요한 질문입니다.

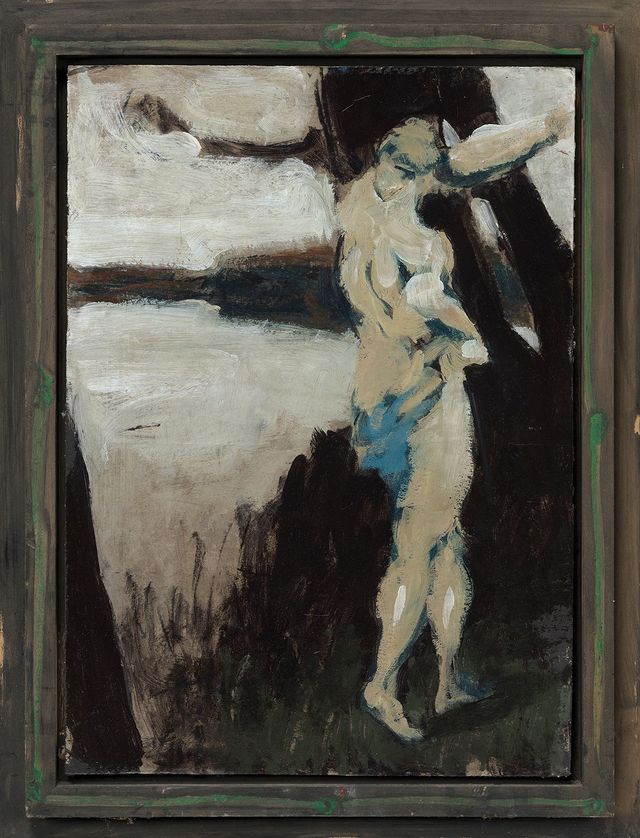

낙원을 나타내는 〈Arcadia〉 시리즈를 그릴 때 당신은 어떤 상상을 하나요? 〈아르카디아〉는 평온과 유토피아의 허구적 영역을 구현하는 작업입니다. 고대 속 아르카디아든, 새로운 미지의 장소이든, 단순히 에덴동산이든 상관없이 이상적인 꿈의 세계를 떠올리게 하고, 미학적인 이상을 표현하는 것이죠. 제 작업은 이 이상을 변형시키고, 이를 얼마나 받아들일 수 있는지 탐구하는 것입니다.

전시장에서 납유리(leaded glass)를 활용한 묵직한 프레임, 페인팅을 덧댄 나무 프레임이 인상적이었습니다. 제게 회화는 마치 창과 같은 프레임이 있을 때 비로소 완성됩니다. 액자는 단순히 벽에 장식하는 요소가 아니라 그림 자체의 세계로 들어가는 입구이며, 그 세계를 만드는 데 도움을 줍니다. 그래서 저는 프레임 작업을 하며 회화에 이를 통합시켜 힘을 실어주려고 노력합니다.

한때 무대 디자이너로도 활동했으며 재즈 뮤지션으로 연주를 하고, 직접 쓴 시를 스스로 창간한 〈Frau und Hund〉라는 저널을 통해 발행하는 등 다양한 분야에서의 활동은 당신의 작업에 어떤 영향을 미치나요? 우선 저는 이 모든 것을 회화의 관점에서 접근합니다. 음악과 시는 특정한 예술적 공기를 조성하죠. 저는 늘 예술의 개념 속에서 저만의 의견과 아이디어, 비평을 작품으로 표현하고 싶어요. 그래서 이런 게임을 즐기고 그것이 유효한지 아닌지 살펴봅니다. 대단한 미스터리죠. 하지만 제게 가장 중요한 사실은 진부한 환경이 아니라, 예술적인 공기 속에 살고 싶다는 거예요.

바닥에 캔버스를 두고 그림을 그리기보다는, 정면에서 캔버스를 응시하는 작업 방식을 선호하는 것으로 압니다. 어떤 화가들은 회화 작업을 신체 움직임의 일부라 여기기도 하는데, 당신에게 작업은 철저히 정신적 사유에서 시작되는 개념 같다고 느꼈습니다. 회화는 제게 삶입니다. 그리지 않고는 살 수 없어요. 자명합니다. 그림을 똑바로 바라보는 것은 대화와 비슷합니다. 어느 순간 그림이 형태를 갖추기 시작하고 그 안에서 해결해야 할 질문을 던지죠. 이건 매우 친밀하고 창의적인 순간입니다. 그래서 저는 캔버스를 바닥에 놓고 싶지 않아요. 바닥에 놓인 그림 위를 걸어가는 것을 항상 무례하다고 생각해요. 바닥에 물감을 붓고 물과 바니시, 오일을 넣어 말리기만 하며 그림을 그리는 건 아주 쉽죠. 남들은 그런 방법을 사용해 아름다운 그림이 나올 수도 있겠지만, 제게 그림의 본질은 그런 게 아니에요. 회화는 독립성을 가지고 있고, 그 자체로 실체를 가지고 있으며 결국 반응합니다. 이 대화가 바로 예술입니다.

※ 마르쿠스 뤼페르츠의 개인전 «죄와 신화, 그리고 다른 질문들(Sins, Myths and Other Questions)»은 대전 헤레디움 미술관에서 2025년 2월 28일까지 열린다.

안서경은 〈바자〉의 피처 에디터다. 자신만의 방법론을 터득해 이를 설득시키는 예술가들의 고집스러움 앞에 거의 매번 마음이 동한다.

Copyright ⓒ 바자 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.