(서울=연합뉴스) 도광환 기자 = 남녀평등 원칙에 따라 기사나 문서 등에서 '여성'을 적시하는 접두사가 사라지고 있다. '여선생', '여기자', '여교수', '여학생' 따위다. 환영할 일이다.

하지만 미술 이야기만큼은 여성 화가를 언급할 때 '여성', '여자', '그녀'로 쓰는 게 유익하다. '차별'이 아니라 '차이'를 강조하기 때문이다.

19세기 말까지 여성 화가들은 사회적으로 인정받지 못했다. 예를 들면 베르트 모리조(1841~1895)는 인상주의 전시회에 대부분 참여했지만, 야외에서 여성이 그림 그리는 걸 곱지 않게 보던 시절이어서 주로 실내와 가족만 그려야 했다. ('딸과 함께 그린 자화상'. 1885)

여성 화가들의 분투나 고유함을 살피기 위해 화가 성(性)을 꼭 살필 필요가 있다. 여성인지 남성인지 불분명하게 쓴 글이나 두 성(性)을 다 '그'라고 적시한 글은 답답하다.

모리조 이후 극적으로 전업 화가가 된 여성은 수잔 발라동(1865~1938)이다. 서커스단에서 일하다 사고로 그만둔 발라동은 당시 파리 주요 화가들 모델을 하며 연명했다. 에드가르 드가와 툴루즈 로트레크 도움으로 1896년 전업 화가가 됐다. 그만큼 재능이 뛰어났다.

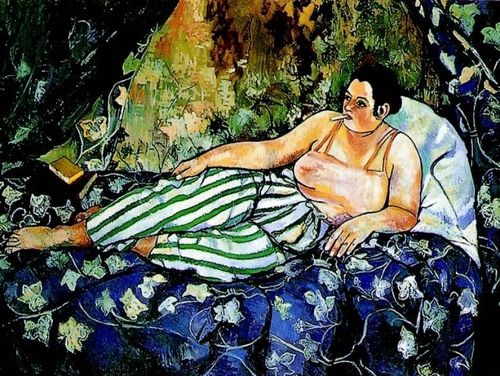

그녀 대표작은 '푸른 방'(1923)이다. 58세 때 그린 자화상인데, 남성이 묘사한 여성들과는 달리 과장하거나 허세 부리지 않은 표정이다. 제목처럼 푸른색을 기조로 분홍 상의와 줄무늬 바지 등으로 자유로운 실내 여성을 그렸다.

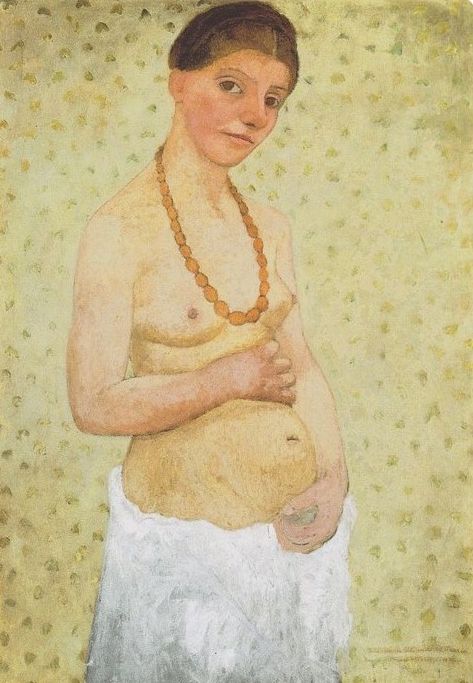

파울라 모더존베커(1876~1907)는 요절한 독일 천재 여성 화가다. 동시대 시인 라이너 마리아 릴케 부부와 예술 공동체를 꾸리며 표현주의에 앞장선 화가다.

'최초로 누드 자화상을 그린 여성화가'라는 기록을 가진 그녀는 임신한 모습을 상상해 자신의 누드를 그릴 정도로 자존감 강한 화가였다. ('결혼 6주년 자화상'. 1906)

서른을 갓 넘긴 나이에 꿈에 그리던 임신과 출산을 했으나, 후유증으로 출산하자마자 세상을 떴으니, 그녀가 더 살았다면 기념비적인 작품을 남겼으리라.

앨리스 닐(1900~1984)은 초상화에서 독보적인 실력을 보이며 현대 미국 대표 화가로 인정받는 여성이다.

미국에서 추상화가 활개 치며 주가를 올리던 시기에도 그녀는 초상화에 몰두했다. 사실주의보다는 표현주의 화풍으로 그렸지만, 인물의 정신과 에너지를 강렬하게 뿜어내는 작품을 통해 '인간 통찰'을 유감없이 화폭에 전이했다.

노년이 된 자기 벗은 모습을 여과 없이 그린 '자화상'(1980)에서 붓을 꼭 쥔 손을 보면, 경외감이 느껴질 정도다.

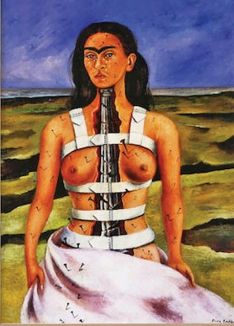

멕시코 화가 프리다 칼로(1907~1954)만큼 불운한 서사로 가득한 화가도 찾기 어렵다. 끔찍한 사고와 수십 번의 수술, 국민화가이자 남편이었던 디에고 리베라(1886~1957)의 외도, 몇 번에 걸친 유산 등 그녀 전기를 읽다 보면 수시로 책을 덮어야 할 만큼 참혹한 삶이었다.

입원 당시 무료함을 달래기 위해 거울에 보이는 자기 모습을 그리다가 화가의 길로 들어섰다고 하니, 삶의 전환이 참 아이러니하다.

무너지고 부서지는 잔인한 고통의 연속이었지만, 죽기 전에 세계가 인정하는 대가가 됐으니 운명이란 매우 이중적인 모습을 띤다는 생각이 든다. ('부러진 기둥'. 1944)

르네상스와 바로크 시기에도, 인상주의 이후부터 현재까지 차별 속에서 자신의 길을 개척한 적지 않은 여성 화가들이 있다.

그녀들 성공의 요체는 '용기'다. 용기란 자신이 하고 싶은 일을 하는 것이다. 생전에 이름을 알리지 못하고, 경제적 이득을 취하지 못한 채 스러진 여성도 다수지만, 그녀들은 그렸다. 그리고 싶어서, 그것도 자기 자신을.

직책이나 직위를 말할 때 여성임을 드러내는 건 차별에 가깝지만, 작품 감성과 생애, 경향, 특징 등을 이해하기 위해 성(性)을 아는 건 미묘한 다름을 파악하는 적확한 길이다. 여성과 남성의 감수성 지향은 다르다. 존중받아야 할 차이다.

'차이는 반복에서 나온다'는 언술이 있다. 성(性)은 고유한 차이이며 순수한 반복이다.

dohh@yna.co.kr

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.