[문화매거진=정지호 작가] 최근 영어 회화 모임에서 전공 이야기가 나왔다. 내 전공을 말하자마자 늘 듣던 질문이 어김없이 따라왔다.

“미술이랑 디자인이랑 뭐가 달라요?”

수십 번 답했던 질문. 그런데 묘하게, 상대에 따라 답변은 매번 조금씩 달라졌다. 질문이 가진 깊이-어떤 맥락에서 묻는지, 어떤 이해 수준에서 던지는지-에 따라 설명의 층위가 달라진다. 이번엔 미술에 문외한인 상대였기에 비교적 가벼운 선에서 답했다.

“꽤 달라요. 미술은 작가적 성향이 강하고, 디자인은 상업적 편의를 고려해 기획하거든요.”

그가 이 이야기를 얼마나 받아들였는가는 알 수 없다. 다만 매번 느낀다. 이 질문을 받는 순간, 그 경계를 설명하는 일이 생각보다 훨씬 복잡함을.

학문적 정의로 들어가면 미술의 역사는 선사시대로 거슬러 올라간다. 문자 이전, 인류가 형상으로 기록을 남기던 시대. 동굴 벽화와 동물의 형상을 새긴 조각, 사람을 닮은 손으로 빚어낸 소조는 모두 미술의 가장 이른 증거들이자 시각예술의 출발점이었다. 이들은 기록임과 동시에 표현이었고, 생활부터 의례에 이르는 총체적 행위이기도 했다.

그렇다면 디자인의 역사는 어떤가. 연구자에 따라 견해는 조금씩 다르지만, 보편적으로 산업 혁명 전후를 산업디자인의 출발점으로 본다. 기계의 발전과 함께 동일한 패턴의 직물과 생활용 기물이 끊임없이 생산되던 시대. 당시에는 그 자체가 가장 혁신적인 미래였고, 그에 맞춘 ‘빠르지만 그럴싸한’ 디자인이 성행했다.

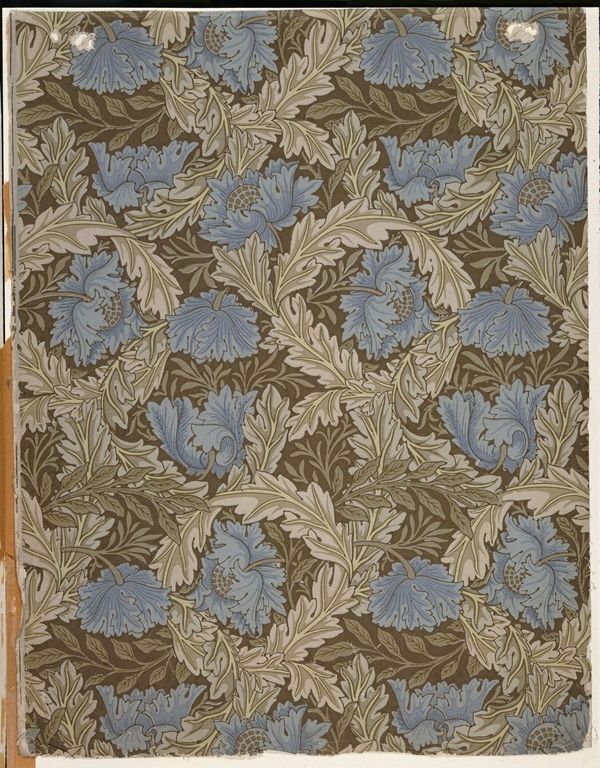

그러나 바로 그 지점에서 균열이 생긴다. 전통적 수공예를 이어오던 장인(craftsman)들은 이 변화에 반발해 예술공예운동(Arts and Crafts Movement)을 추진한다. 기계 생산품의 규격화된 미감을 거부하고, 인간의 손길에서만 나올 수 있는 섬세한 차이와 고유한 아름다움을 다시 논의의 중심으로 끌어온 것이다. 이 점에서 공예는 미술과도, 디자인과도 닮은 듯 다르며 그 범주를 어디에 두어야 할지 명확하지 않다. 사실 이 시점부터 미술과 디자인의 경계를 가르는 작업은 점점 무의미해진다. 말하자면, 두 영역의 학문이 각자의 방식으로 사회에 기여했다고 보는 것이 더 자연스러운 관점이다.

(대체로) 미술은 시대의 목소리를 드러내는 역할을 해왔다. 카메라의 등장 이전, 회화계는 사실주의적 묘사가 큰 비중을 차지했다. 신화에서 드러나는 종교적 연출, 초상화에서 보이는 권력 계층의 기록, 그리고 다양한 민중화에 이르기까지. 그러나 기술의 비약적인 발전은 작가들을 사실 너머의 세계로 이끌었다. 모네(Claude Monet)의 ‘수련’ 연작에서 보이는 순간의 빛과 대기의 흐름, 혹은 피카소(Pablo Picasso)가 전개한 입체주의적 해체는 모두 이 ‘사실 이후의 영역’을 탐구한 결과였다. 미술은 감각의 확장으로 이동했고, 기계에 대비되는 인간 감성을 표출하기 시작했다.

반면 디자인은 인간의 삶을 더 나은 방향으로 재배치하는 데 초점을 뒀다. 단어의 기원부터 그렇다. 디자인(design)은 라틴어 데시그나레(designare), 즉 ‘계획하다’에서 비롯됐다. 좁게는 기능과 사용성, 넓게는 경험과 환경의 문제를 해결하기 위해 고안된 일련의 사고방식인 셈이다. 신체 규격(human scale)을 고려한 가구, 조작성을 중시한 제품 디자인, 이동을 돕는 안내 시스템 등은 보기 좋게 꾸미는 데코레이션(decoration, 장식)과는 지향점이 다른, 문제 해결의 언어다.

이쯤에서 공예가 다시 등장한다. 1850년대 영국에서는 공예를 둘러싼 논의가 무성했다. 현재의 빅토리아 앤 알버트 뮤지엄(V&A)은 당시 ‘끔찍하다’고 평가되던 공예품들을 모아 전시하며 조악함의 예시로 삼았다. 국가가 직접 나서 쓸모없는 장식과 낮은 완성도를 비판한 것이다. 그런데 아이러니하게도, 현시대의 눈으로 보면, 그 ‘쓸모없음’에서 오는 아름다움이 오히려 생경하고, 어딘가 로코코의 화려한 장식적 부흥을 떠올리게 한다.

근현대 미술로 넘어오면 이야기는 더 낯설어질지 모르겠다. 전시회에 출품조차 거절당했던 뒤샹(Marcel Duchamp)의 레디메이드 작품, 실크스크린 기술로 사실상 무한 복제가 가능했던 워홀(Andy Warhol), 그리고 행위예술로 이어져 지금까지도 파장의 여진이 남아있는 성능경의 작업들. 미술은 기록에서 발언으로, 완전히 방향을 틀었다고 해도 과언이 아니다.

그래서 나는 다시 처음의 질문으로 돌아간다.

“미술이랑 디자인이랑 뭐가 달라요?”

알면 알수록 오히려 더 혼란스럽다. 아니, 이런 질문 자체가 무의미하게 느껴지기까지 한다. 초영역적 협업이 일상이 된 시대에 우리는 꼭 이것은 미술, 저것은 디자인이라고 나누어 봐야 할까. 애초에 인간의 창작 행위는 그렇게 깔끔하게 나눠떨어지는 성질의 것이었을까.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.