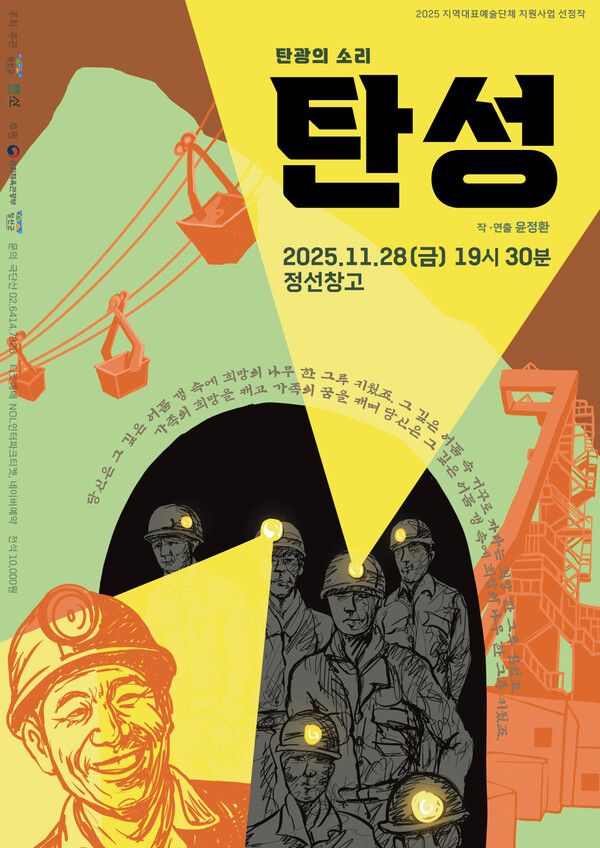

[뉴스컬처 이준섭 기자] 탄광은 늘 어둠의 이야기로 시작된다. 빛이 닿지 않는 곳에서 사람은 다른 감각으로 세상을 더듬어야 한다. 그곳에서는 눈보다 귀가 먼저 눈을 뜨고, 촉각보다 소리가 먼저 마음에 자리 잡는다. 극단 산의 소리극 '탄성'은 이러한 깊은 자리에서 태어난다. 어둠 자체를 무대의 재료로 삼아, 보이지 않는 것들이 소리의 결을 따라 모습을 드러내도록 만드는 방식. 그래서 이 작품을 보고 있다는 표현은 어쩐지 맞지 않는다. 우리는 보고 있는 것이 아니라 듣고, 스며들고, 함께 공명하는 것이다.

갱도 속에서 울려 나오는 소리들은 무대 위에서 새로운 생명을 얻는다. 쇳조각이 어긋나며 내는 거친 떨림, 오랜 세월 땅을 가른 기계의 중저음, 노동의 무게로 번지던 호흡의 흔들림이 연속적인 파동처럼 객석을 건드린다. 소리들은 메시지를 가진 말이 아니라, 오랜 공간이 품고 있던 기억의 결정체 같다. 관객은 불규칙하게 흘러오는 음향 속에서 어둠의 숨결을 읽어내고, 탄광이라는 공간이 그동안 품어온 정적과 긴장, 그리고 시간이 켜켜이 쌓아둔 정서를 천천히 느끼게 된다.

영희의 아버지가 평소와 같은 걸음으로 갱도 안으로 내려갈 때, 그의 일상은 특별한 빛을 띠지 않는다. 그러나 사소한 소리들이 조금씩 변조를 시작하며 세계를 흔들기 시작한다. 좁은 공간을 가로지르는 바람의 스침, 균형을 잃어가는 구조물의 낮은 떨림, 어딘가로 급하게 흩어지는 작은 생명들의 발자국. 설명되지 않아도 위태로움이 번지고, 말로 표현되지 않아도 위험이 가까워온다. 소리는 늘 시각보다 먼저 진실에 닿아 있다.

사고가 터지는 순간은 폭발처럼 들리지만, 그 뒤에 남는 것은 오랫동안 지워지지 않는 잔향이다. 구조된 광부들의 흐트러진 호흡, 병원 장비의 무심하고 일정한 음, 응급실의 공기가 내뿜는 차가운 울림이 층층이 쌓여 하나의 풍경을 이룬다. 영희의 아버지는 생명을 건졌으나, 진폐증이라는 오랜 그림자를 품게 된다. 병실은 갱도보다 더 밝지만, 빛 속에서도 어둠은 완전히 지워지지 않는다. 아버지의 숨결에 남아 있는 갱도의 공기, 그의 몸에 스며든 잿빛의 시간은 병실의 숨죽은 적막과 함께 묵묵히 이어진다.

세월이 흘러 영희가 다시 아버지 곁에 서는 장면은 오히려 소리가 거의 존재하지 않는 순간에 가깝다. 조용한 생일의 장면 속에서 케이크 위에 흔들리는 불빛은 기계음보다 더 깊게 흔들리고, 오래된 갱도의 어둠보다 더 선명한 여운을 남긴다. 말도, 눈물도, 큰 몸짓도 없이, 그저 시간이 천천히 흐르고 있을 뿐인데, 관객은 그 정적 속에서 설명할 수 없는 감정을 만난다. 소리가 사라진 자리에서 우리는 오히려 더 많은 것을 듣게 된다.

정선창고라는 장소는 이 작품을 더 특별하게 만든다. 한때 농협의 창고였던 이 건물은 지역 주민의 손을 거쳐 문화의 공간으로 다시 태어났다. 그러나 이곳은 아직도 오래된 냄새를 품고 있고, 벽에는 세월의 기척이 남아 있으며, 공기에는 나지막한 먼지의 풍경이 떠다닌다. 극단 산은 이 장소를 무대장치가 아니라 하나의 살아 있는 세계로 받아들였다. 창고의 깊은 침묵과 그 안에 스며 있는 공기의 두께는 무대 위 배우들의 숨과 소리가 보다 생생하게 살아나도록 돕는다. 관객은 어느새 이곳이 창고인지 탄광인지, 혹은 아주 오래된 기억의 방인지 구분하기 어려워진다.

정선이라는 지역은 작품 속 인물들이 걸어온 삶과 분리될 수 없다. 광부들의 노동은 이 지역의 역사이자 가족의 역사였고, 그 역사는 땅속의 어둠과 지상의 빛 사이를 오가며 쌓여왔다. 극단 산은 이 지역의 삶을 그려내는 방식에서 관찰자로 머무르지 않는다. 그들은 이야기를 채집하는 손보다, 이야기를 다시 숨 쉬게 하는 심장에 가깝다. 지역의 공간, 시간, 노동, 기억을 감각적이고 정서적인 언어로 다시 꺼내 놓으며, 지역예술이 어떤 방식으로 시간을 기록할 수 있는지 보여준다.

소리극이라는 형식은 이야기에 더할 수 없는 적절함을 지닌다. 말은 사건을 설명하지만, 소리는 사건을 감각으로 전달한다. 말은 종종 의미를 제한하지만, 소리는 의미를 펼친다. 그래서 '탄성'은 이야기보다 감각이 먼저 관객에게 다가가고, 감각이 먼저 마음의 문을 두드린다. 시각을 잠시 빼앗긴 듯한 순간에, 우리는 오히려 더 깊게 그들의 삶 안으로 스며든다. 작품을 구성하는 수많은 음들은 광부들의 세계를 조각처럼 다시 이어 붙이며, 그 틈 사이로 시간을 비춰준다.

공연을 보고 나면 관객의 귀는 이전보다 조금 더 민감해져 있을지도 모른다. 길 위를 지나가는 발소리, 누군가의 들숨과 날숨, 오래된 나무가 비틀릴 때 내는 작은 소리 같은 것들이 문득 마음을 건드릴 수 있다. 우리는 어쩌면 그 소리들 속에서 이 작품의 잔향을 다시 듣게 될 것이다. '탄성'의 소리는 공연이 끝난 뒤에도 오래도록 이어지고, 방 안의 적막이나 거리의 바람 속에서 잊힌 목소리처럼 다시 떠오른다.

그렇게 '탄성'은 연극이 끝난 이후에도 계속 살아 있는 감각으로 남는다. 빛이 잠든 자리, 말이 닿지 않는 곳에서 일어나는 작은 울림들. 관객은 그 울림 속에서 누군가의 노동, 누군가의 기억, 누군가의 삶을 다시 듣게 된다. 공연은 막을 내리지만, 소리는 마음속에서 천천히 이어지며 우리 각자의 어둠을 비춘다. 그리고 그 속에서 우리는 어쩌면 아주 오래전부터 들려오던 목소리 하나를 조용히 맞이하게 된다.

뉴스컬처 이준섭 rhees@nc.press

Copyright ⓒ 뉴스컬처 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.