[문화매거진=유정 작가] 키아프에 다녀왔다. 작년보다는 작품 스타일과 유명세가 굵직굵직한 작품들이 더 비치된 것 같았다.

무게감을 느꼈달까. 그런 와중에도 사진에 남겨온 작품들은 수수함에 가까운 느낌이라 혼자 머리를 긁적였다. 분명 동행한 작가님과는 ‘역시 화려한 색채들이 눈에 띄어. 저렇게 그려야 하나’하며 돌아다녔는데 말이다.

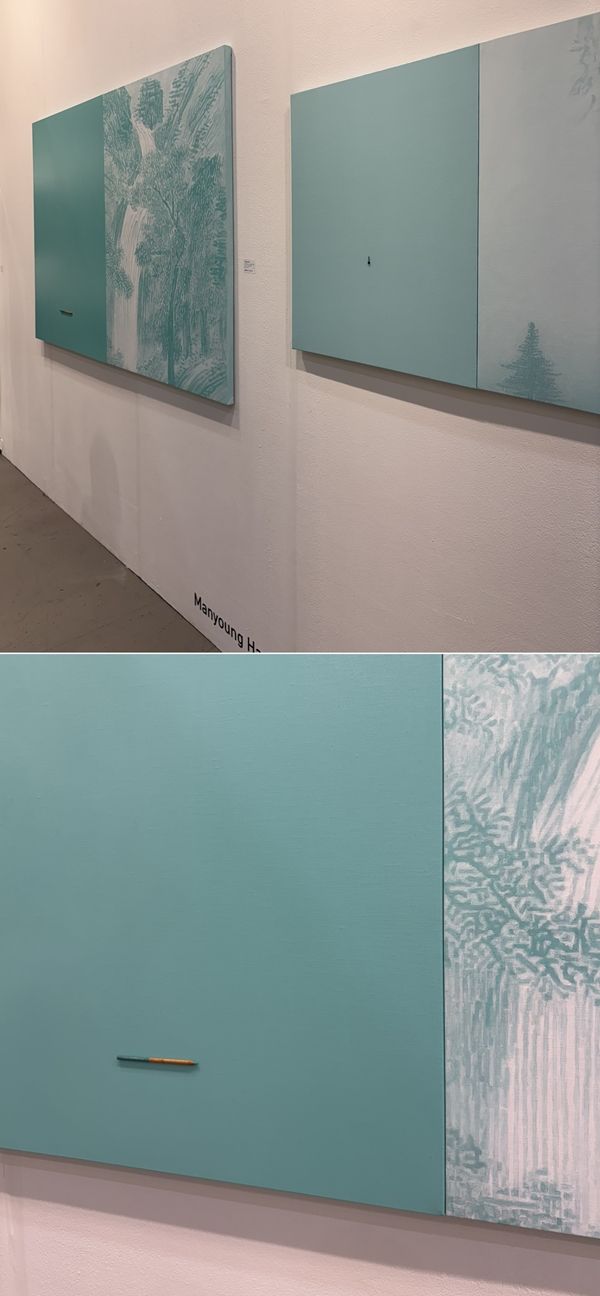

‘수수하다’, ‘단순하다’라고 보일지라도 저 컬러를 내기 위해, 저 연필의 위치를 잡기 위해 얼마나 반복해 물감을 섞고 얼마나 숨을 참으며 이리저리 대어봤을까 싶어 그 앞에 머물렀다. 그 외에도 개인적인 미감을 일으키는 요소들이 더러 있었지만, 정리된 생각은 하나였다.

‘남들에게 조금 더 무의미해 보여도 괜찮겠다.’

사실 아무리 관객들에게 저 연필의 의미를 설명해보아도 얼마나 와닿겠는가. 저 컬러와 저 위치, 저 여백, 그 옆의 드로잉과의 관계 등을 이야기해보아도 얼마나 와닿겠는가. 그저 작가의 표현이 우연찮게 누군가의 기억이나 미감을 건드렸다면 그에게 특별한 것으로 남겨지는 것일 뿐, 각자의 해석으로 전달되는 것일 뿐.

수없이 관객에게 ‘설명’하며 ‘이해’시키려 했던 지난날의 유정을 떠올리니 애썼다 다독여지는 한편, 여전히 나는 남들 눈치를 많이 보는 모양이다 싶었다. 이해받으려 눈치만 잔뜩 보며 말하니 무엇이 얼마나 전달되었겠는가. 그럴 바엔 조금 더 내겐 의미 있고 타인에겐 의미 없을 것에 과감해지는 편이 낫겠다는 생각이 들었다.

아이러니하지만 당연하게도 유정의 가장 초기 작업이 그러했다. 눈치 본다든가, 재고 따질 여력이 없던 그때를 다시 복원해보는 것도 좋겠다.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.