“이번 한 번만 세리에게 양보하자.” 회사에서 그렇게 말했을 때 나는 중학생이었다. 합격 통보를 받은 사람은 애초에 세리가 아니라 나였다. 독식하면 안 되는 거라고 했다. 독식이라는 말도 그때 처음 배웠다. 누군가 지나가는 말로 나는 지는 애고 세리가 뜨는 애라고 했다. 열다섯 살의 나는 그렇게 졌다. _「전교생의 사랑」

리사는 내가 쓰려는 글이 어떤 건지 몰랐다. 그런 리사에게 미안한 마음이 들었다. 글은 한 줄도 못 썼지만, 스케치 노트에 연필로 리사의 모습을 그리기는 했다. 얼굴에 기미가 끼고 머리카락 숱도 줄어든 삼십대 중반의 리사. _「나의 사촌 리사」

사람들이 멋대로 하루미를 만만한 작은 요정이라고 생각하는 것과 다르게 하루미에게는 나보다 더 강한 면이 있었어. 하루미는 슬픔을 훌훌 털고 일어날 줄 알았어. 내가 악평을 읽고 울고 있을 때면 다가와서, “계속 울어, 울어봤자 남는 건 울음을 그쳐야 한다는 사실뿐이라는 걸 깨달을 때까지” 하고 무섭게 말하곤 했지. _「나는 지금 빛나고 있어요」

준코는 이제는 다를 거라고 말했다. 이제 세상이 바뀌고 있어요. 전처럼 외롭지는 않을 거예요. 처음에 하루미는 그 말을 흘려들었다. 그건 마치 이제 천황이 바뀌었으니 새 세상이 열릴 거라는 말과 비슷하게 들렸다. 천황이 세상을 바꿔준 적 있었나. 그러나 준코는 꾸준히 하루미에게 이런저런 소식을 전해주었다. _「하루미, 봄」

이듬해 봄이 다가오던 무렵, 강변에 늘어선 벚나무 가지들에 꽃망울이 이제 막 맺히려던 그때 나는 출근 준비를 하다가 한 통의 문자 메시지를 받았다. ‘더이상 출근하지 않으셔도 됩니다. 감염병 때문에 무기한 휴업합니다.’ 나는 핸드폰을 들고 망연히 앉아만 있었다. _「누군가 어디에서 나를 기다리면 좋겠다」

고개 숙여 사과하는 데 비용이 드는 것도 아닌데 조용하게 넘어갈 수만 있다면 얼마든지 숙이고 말겠다고 다짐했다. 그러나 가끔은 소리치며 싸우던 과거의 내 모습과 부당해도 고개를 숙이는 내 모습 중에 종국에는 무엇이 나를 더욱 아프게 할지 자신할 순 없겠다는 생각이 들기도 했다. _「누군가 어디에서 나를 기다리면 좋겠다」

끝까지 갈 생각이야, 라고 나는 친구에게 말했었다. 끝은 어딘데? 접영? 모자를 다 같이 맞춰 쓴다는 상급반? 마스터반? 대회 출전? 끝이 어딘지는 나도 잘 몰랐다. 흔히 말하는 영법 첫 단계, 자유형 이십오 미터를 익힐 수 있을지도 자신은 없었다. _「아직 끝나지 않은 여름」

그녀와 만나본 적도 없는데, 그녀가 한 말은 너무 많이 생각났다. 우리가 직접 본 적은 없어도 서로 주고받는 영향력은 만남 이상일 수도 있다고, 이게 새로운 시대의 공통 감각이라는 것도 받아들이려 한다고. 마치 자신은 새 시대에 속해 있지 않다는 양, 그러나 고독하게 그것을 받아들이고 자신의 오래된 감각을 갱신하겠다는 양. _「미래의 윤리」

도덕을 타고나는 건지, 어지간하면 사소한 규율도 어기지 않는 사람이 간혹 있다. 가래침을 뱉어가며 담배를 피우는 사람들은 아직 다 꺼지지도 않은 담배꽁초를 길에다 던져버리기 일쑤지만 길을 걷다 버려진 담배꽁초를 줍는 사람들은 대개 아예 담배를 피우지도 않을 것이다. _「약혼」

연수는 입주를 앞두고 처음 아파트 카페에 가입했을 때를 떠올렸다. 임대차 계약서를 찍어 인증했는데도 정회원으로 등업이 되지 않았다. 혹시나 해서 한번 더 올렸더니 누군가 댓글을 달았다. ‘여기 처음에 분양받으신 분들이 만든 카페라 그분들만 정회원으로 받는 것으로 알아욧.’ 연수는 기가 막혔지만 게시물을 삭제했다. _「약혼」

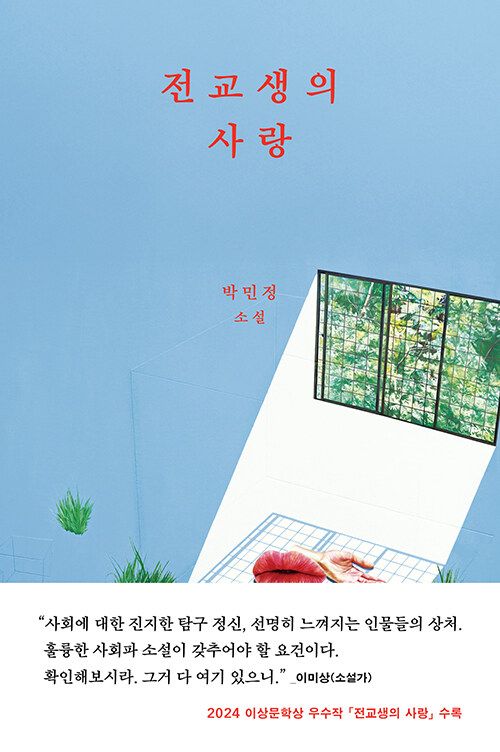

『전교생의 사랑』

박민정 지음 | 문학동네 펴냄 | 316쪽 | 17,000원

[정리=이자연 기자]

Copyright ⓒ 독서신문 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.