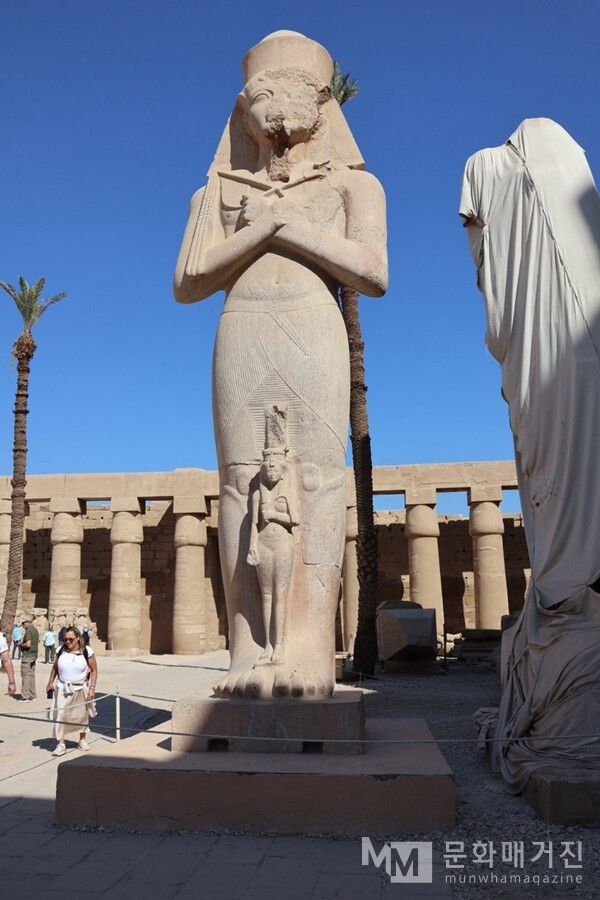

[문화매거진=한민광 작가] 태양이 아직 낮게 걸려 있었고, 사막의 바람은 밤의 차가움을 다 털어내지 못한 채 석주 사이로 스며들었다. 빛은 마치 오래전부터 약속된 길을 따라 기둥 표면의 부조를 천천히 쓰다듬으며 지나갔다. 그 순간, 나는 돌이 말을 건네는 듯한 착각을 느꼈다. 3,500년 전 장인의 손길이 남긴 선과 흔적이, 시간을 견디며 오늘까지 이어져 있었다. 이곳은 단순한 유적이 아니라, 시간을 거슬러 걸어 들어온 미술관이었다. 거대한 석주는 세월 속에서도 무너지지 않고 서서, 그 시대 사람들의 믿음과 숨결을 고스란히 간직한 채 나를 맞이했다.

생각해보면, 한반도에서 신석기 사람들이 막 농사를 짓기 시작하던 시기, 이집트에서는 이미 돌을 다루는 기술과 상징의 언어가 자리 잡고 있었다. 종교와 정치가 분리되지 않았던 시대였으니, 파라오와 신을 위한 예술은 단순히 보기 좋은 장식이 아니었다. 그것은 나라의 질서와 권위를 세우는 기둥이었다. 사암과 석회암, 때로는 화강암 같은 단단한 돌에 정교한 형상을 새기고 색을 칠하며, 금과 보석을 더하는 일은 하루 이틀에 끝날 수 없는 고된 작업이었다. 왜 그들은 이처럼 힘든 과정을 거쳐, 거대한 돌에 자신들의 이야기를 새기려 했을까…

아마도 오래 남기고 싶은 마음, 그리고 반드시 전하고 싶은 믿음 때문이었을 것이다. 종이는 불에 타고, 나무는 썩지만, 돌은 모래바람과 뜨거운 태양을 견디며 오랫동안 자리를 지킨다. 기둥과 벽 속에는 파라오의 당당한 걸음과 신에게 드리는 제물, 전쟁에서의 승리 장면이 또렷하게 남아 있다. 깊게 새긴 선과 형상은 단지 예술이 아니라 한 시대의 세계관을 담은 기록이었다. 그들은 이것이 수천 년이 지나도 사라지지 않으리라 믿었다. 그리고 그 믿음은 신을 향한 신앙과 파라오의 권위를 함께 지켜주는 힘이었을 것이다.

세월은 색을 옅게 만들고 표면을 조금씩 닳게 했지만, 본래의 모습은 여전히 남아 있다. 기둥에는 여전히 신과 왕의 이름이 새겨져 있고, 벽화에는 제의와 행렬이 계속 이어지고 있다. 사막의 빛과 바람 속에서도 꺼지지 않은 색채를 보고 있으면, 마치 그 시대의 공기를 그대로 들이마시는 듯하다. 나는 그 앞에 서서, 3,500년 전 수많은 장인들이 하루하루 쌓아 올린 노력이 지금 내 눈앞에서 되살아나는 것 같은 감각을 느낀다. 그들의 손길은 긴 시간을 건너와 나를 붙잡고, 조용히 이야기를 건넨다.

그렇다면 이 돌들이 오늘 우리에게 건네는 말은 무엇일까. 아마도 단순히 “오래 살아남았다”는 자랑이 아니라, “무엇을 어떻게 남길 것인가”라는 물음일지 모른다. 오늘 우리는 종이에 기록하고, 그림을 디지털 파일로 저장한다. 속도와 편리함은 비교할 수 없을 만큼 발전했다. 그러나 수천 년 뒤에도 그것이 남아 있을까? 먼 미래에 누군가가 우리 시대를 이해하려고 자료를 찾을 때, 지금 우리가 남기는 기록은 과연 이 돌처럼 손에 잡히는 무게와 깊이를 전해줄 수 있을까?

나는 이집트의 석주와 부조 앞에서 오랫동안 발걸음을 떼지 못했다. 빛이 흘러가는 기둥 표면, 부서진 얼굴마저도 품위를 잃지 않은 파라오의 조각상, 여전히 생생한 색을 간직한 벽화를 차례로 바라보았다. 그 앞에 서 있으면, ‘아름답다’는 감탄보다 먼저 ‘이들은 왜 이런 선택을 했을까’라는 질문이 마음속에 자리 잡는다. 그리고 곧 깨닫게 된다. 그들이 돌 위에 남기려 한 것은 단지 그림이 아니라, 자신들의 삶과 믿음, 그리고 그것을 지켜줄 시간이었다는 것을…

3,500년 전의 장인들이 새긴 선과 색은, 그 시대의 일상과 축제, 두려움과 희망을 동시에 품고 있다. 그 흔적은 바람과 모래, 뜨거운 햇빛을 견디며 오늘에 이르렀다. 그 모든 시간을 지나온 뒤에도 여전히 우리 앞에서 이야기를 건네고 있다. 그것은 말 없는 기록이지만, 들으려는 사람에게는 분명한 목소리로 다가온다.

그래서 나는 이 이야기들을 먼 한국의 독자들에게 전하고 싶다. 여기 사막의 한 모퉁이에서, 빛과 바람 속에 서 있는 이 거대한 돌들이 전하는 메시지를… 우리가 오늘 남기는 기록과 예술은, 훗날 누군가에게 어떤 무게로 다가갈까? 그때에도 지금 이 돌처럼, 시간을 건너온 생생한 숨결을 전할 수 있을까?

돌 위의 기억을 바라보며 나는 묻게 된다. “나는 무엇을, 어떻게 남길 것인가.” 그리고, 3,500년 전 이곳의 장인들이 그러했듯, 나 역시 누군가에게 전하고 싶은 이야기를 한 줄 한 줄 새기듯 써 내려간다.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.