| 어떤 책은 몇 개의 문장만으로도 큰 감동을 선사하고 알찬 정보를 제공합니다. ‘책 속 명문장’ 코너는 그러한 문장들을 위해 마련한 공간입니다. |

12월 4일 나뿐만 아니라 아마도 많은 이들이 각자의 자리에서 평소와 같이 목격했을 풍경은 한국처럼 고도로 복잡해진 사회가 계엄과 같은 돌출적 사건으로는 쉽게 멈추어지지 않는다는 것, 그리하여 쿠데타 시도는 너무나 시대착오적이었다는 것을 보여준다. 하지만 다른 한편으로는 누군가 계엄이라는 비상사태를 기획하는 시간에도 많은 사람들은 일상적인 노동을 묵묵히 준비하고 수행한다는 것을 생각하게 하기도 했다. 헨리크 입센의 희곡 중 「사회의 기둥들」이라는 작품이 있다. 계엄이 선포되었을 때도 이 사회가 무너지지 않도록 지탱하고 있었던 것은 누구였는가? <7쪽>

역사를 일종의 극으로 간주한다면 오히려 중요한 것은 그 극의 주제는 무엇인지, 어떤 서사구조를 이루고 있는지, 작품이 관객에게 어떤 미적·정치적 효과를 발휘하는지, 그리고 향후의 공연(performance)을 어떻게 개선할 것인지 묻는 일이다. 이 책은 이와 같은 비평적 기준으로 한국 민주주의의 역사라는 극을 평가해보려는 시도이다. 과연 한국 민주주의의 역사는 좋은 극이라고 할 수 있는가? <22쪽>

영화로 비유하자면 좀처럼 극이 진행되지 못하고 같은 구간이 반복 상영되는 작품에 해당할 텐데, 관객으로서는 이러한 영화에 집중하며 극의 흐름에 계속해서 동참할 것인지 관람을 중단할 것인지 고민하게 될 것이다. <27쪽>

이처럼 민을 민주주의라는 극의 주체로 분명하게 인식함으로써 한국 민주주의에 대한 민의 책임, 즉 저자인 나와 독자인 여러분을 포함한 우리 자신의 책임을 환기하려는 것이 이 글의 목표이다. <30쪽>

만약 한국 민주주의가 별다른 진전 없이 특정한 양상을 되풀이하며 정체되어 있다면, 그것은 바로 그러한 방식으로 민주주의를 실천하는 관행이 존재하기 때문이다. <32쪽>

그에게 화면 속 광주의 영상과 신문 속 선배의 사진은 모두 현실의 재현이지만, 그 자신이 동참하는 광장의 모습은 직접적인 현실이다. 하지만 영화를 관람하는 우리의 관점에서는 어떤가? 이 모든 장면들은 스크린 속의 이미지이다. <45쪽>

이제는 그렇게 써진 『소년이 온다』를 읽고 ‘광주’를 처음 알게 된 사람도 있을 것이며, 그에 얽힌 저자의 사연을 접하고서 그 주검들의 이미지를 찾아보거나 떠올린 사람들도 있을 것이다. 이들의 눈데 12월 3일의 계엄은 단순한 소동이나 예사로운 일로 보일 수가 없었을 것이며, 그 가운데 몇몇은 여의도로, 남태령으로, 한남동으로 몸을 이끌고 나가서 새로운 장면들을 만드는 데 참여했을 것이다. 이 일련의 이미지들 사이에서 과연 무엇이 현전이고 무엇이 재현인가? 무엇이 액자의 안쪽이고 무엇이 바깥쪽인가? <45~46쪽>

죽음―결집의 과정이 한국 민주주의라는 극을 구성하는 기본적인 구도라는 것이다. 한국 민주주의에서 이러한 죽음―결집의 과정은 여러차례 반복되어왔으며, 특정한 시기 내에서도 상이한 스케일의 단위에서 발견된다. <52쪽>

마치 자수성가한 인물이 자신의 성취를 운이나 타인의 조력이 아니라 오로지 자신의 희생과 노력의 대가라고 정당화하는 것처럼, 한국의 시민들이 민주주의에 대해 가지는 자부심의 근거에는 죽음에 대한 기억이 자리잡고 있다. <61쪽>

이를테면 결과적으로 대통령까지 죽음에 이르게 한 부마항쟁이 4·19나 광주항쟁, 6월항쟁에 비하여 대중적으로 덜 알려진 것은 이 사건을 상징적으로 표현하는 ‘민’의 죽음이 부재하다는 것과 관계가 있을지도 모른다. <62~63쪽>

한국 민주주의가 신체적(physical) 충돌로부터 촉발되어왔다는 사실은 몸과 몸의 부딪힘이 낳을 수 있는 가장 극단적 사태인 죽음이 어떻게 민주주의의 기원처럼 상상될 수 있는지 설명해준다. <65쪽>

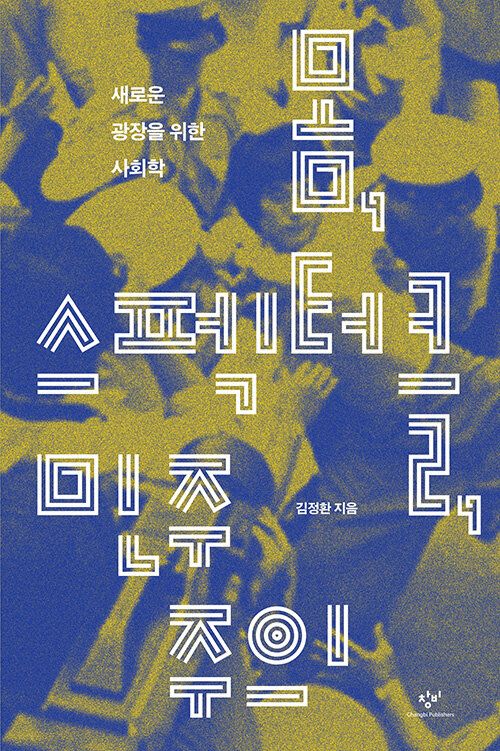

『몸, 스펙터클, 민주주의』

김정환 지음 | 창비 펴냄 | 396쪽 | 26,000원

[정리=이자연 기자]

Copyright ⓒ 독서신문 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.