어떤 한 사람의 그림 이야기 - 무엇을, 베로나에서②에 이어

[문화매거진=김태이 작가] 집 가까이 나갈까 말까 고민했던 며칠간 들여다보았던 카페가 하나 있었다. 구글 맵은 여전히 엉터리였지만, 햇살과 구석진 골목, 익숙해진 노란색 벽돌 담장이 방향을 알려주었다. 아메리카노는 없지만 에스프레소가 1.1유로였던 것이 유혹적이었다.

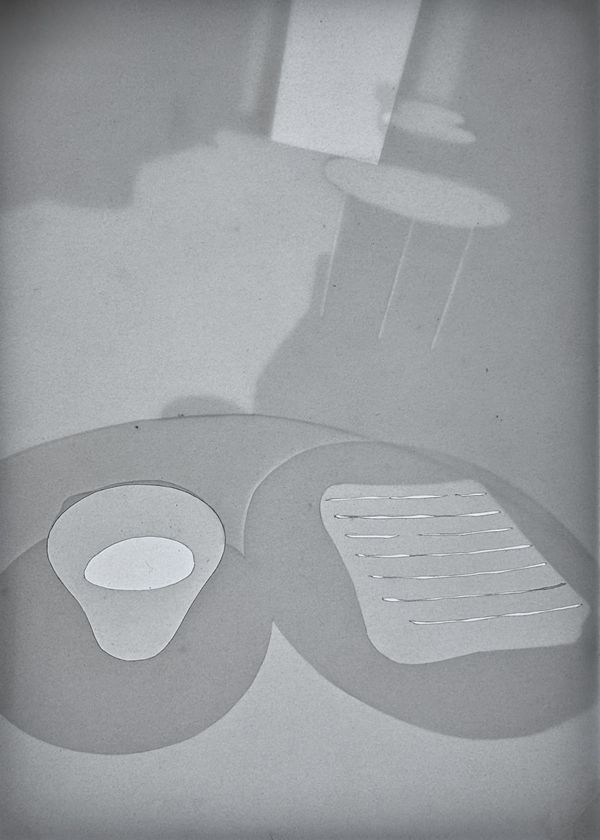

가방 속에 넣어두기만 했던 재생지 연습장과 스테들러의 연필, 작고 납작한 지우개를 낯설게 꺼내들었다. 그건 이 여행의 가장 처음에 나 자신에게 준 약속 같은 물건이었다. 무해하다고 외치는 듯 비추는 햇살에 눈가가 찡그려졌다.

카페 안은 어두웠다. 시간이 빛을 삼킨 듯한 어둑함. 재빠르게 흘러가던 하루의 리듬이 이곳에선 잠시 숨을 고르는 것 같았다. 그 느린 공기 속에 내 존재도 잠시 멈춰 서 있었다.

찬장 위에 놓인 병들과 컵들을 무심히 바라보던 순간, 지하에서 덜커덩— 소리가 났고, 턱수염을 기른 중년의 남자가 모습을 드러냈다. “챠오!” 익숙한 이탈리아의 인사말. 반사적으로 고개를 꾸벅 숙였다가, 이내 머쓱하게 웃으며 눈을 맞췄다. 그가 내 주문을 받아줄 사람이란 것을 본능적으로 알 수 있었다.

“원 아메리… 아니, 에스프레소 플리즈.” 발음은 여전히 낯설고 어색했지만, 그 순간의 작은 실패조차 이상하게 위안이 되는 듯했다. 나는 무언가를 시도하고 상황은 진행되는 중이었다.

주문을 마치고 가장 작고 조용한 테이블에 자리를 잡았다. 큰 한숨을 아주 작게 나눠 쉬며 가방을 열어 수첩을 꺼내 펼쳤다. 아직 한 번도 펼쳐진 적 없는 종이 특유의 탄력을 간직하고 있었다. 눈앞의 백지는 아무 말도 없었지만, 분명히 나를 응시하고 있었다.

따뜻한 커피 원두 향이 은은하게 코끝을 스쳤다. 내 자리는 입구를 향하고 있었다. 시선에 닿는 문틀 너머의 햇살이 비친 풍경은 유리창처럼 사각의 프레임 안에 담겨 있었다. 그 안을 지나가는 사람들, 천천히 걷는 개 한 마리, 그리고 흩날리는 꽃가루들. 마치 슬로모션처럼 모든 것이 부드럽고 멍하게 흘렀다. 티 없이 맑은 빛의 브라운관은 눈이 피로하지 않았다.

잔이 테이블에 놓이는 소리에 고개를 들었다. 부온 조르노, 라고 말하지는 않았지만, 그의 미소에는 그런 인사가 들어 있었다. 다행히도 이번엔 “그라치에”를 내뱉는 데 성공했다.

무언가 들뜨기 시작했다, 미세하게 떨리는 감정이 가슴속에 스며들었다. 나는 조심스럽게 연필을 들었다. 아직 아무것도 떠오르지 않았지만, 그래도 눈에 보이는 건 있었다.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.