'강백향의 책읽어주는 선생님'

"한동안 나는 책을 읽을 수가 없었고 다시 글을 쓸 수 있을지에 대한 확신도 없었다. 그건 그해 봄의 많은 불확실성들 가운데 하나일 뿐이었다. 나는 왜 평생 애도하며 사는 기분인지 알고싶다. 그 감정은 지금까지도 남아있고 도무지 사라지려 하질 않는다."

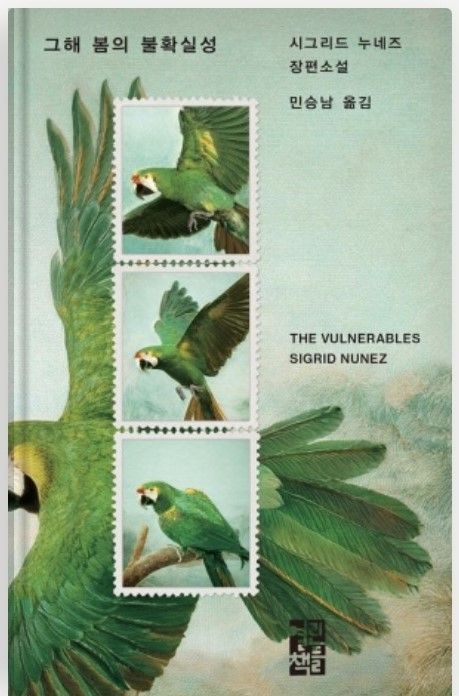

시그리드 누네즈(1951~)를 다시 만났다. 우리나라 예술가들에게 세월호가 그냥 건널 수 없는 숙제가 된 것처럼, 서구 작가들에게 코로나는 큰 흔적을 남겼다. 시그리드 누네즈의 책과 영화 <룸 넥스트 도어> 를 통해 삶과 죽음의 문제를 돌아보았다면, 이 책을 통해서는 개인에서 확장된 사회적 이야기를 은유적으로 읽어내야 한다.

날마다 봄에 산책을 나간다는 문장을 보고 무릎을 쳤다. 그래야 한다. 하루가 다르게 새로움을 보여주는 봄의 에너지를 두루 느껴보아야 한다. 봄산책의 묘미다. 오늘 아침도 다른 방향으로 한바퀴 돌았다. 얕은 산 느티나무도, 가로수 은행나무와 메타세콰이어도 연한 잎들이 꽃처럼 피었다. 강렬한 철쭉도 피었다. 화르르 봄이 끝난 느낌이다. 꽃으로 화려한 거리보다는 연한 꽃들이 피어나는 숲이 더 좋은 이유다. 불확실한 봄을 통과하는 방법이다.

이 소설의 문장은 좀 이상하다. 가볍고 두서없다가 서사가 이어지기도 한다. 번역의 문제인지, 원본의 스타일인지는 모르겠다. 그래서 적응하는데 시간이 좀 걸렸다. 읽기에 속도가 붙은 것은 꽃이름을 가진 친구들의 개인 서사가 늙음과 함께 굴러가기 시작했을 때, 맥락이 파악되었다. 존 바에즈를 좋아했던 친구 릴리의 장례식에서다. 릴리와 그의 젊은 날을 지배했던 남자 이야기, 아이리스의 앵무새 유레카와 거기서 만난 젊은이 베치를 통해 통찰해보게 되는 글쓰기와 현실에 대한 질문들.

그러다 도달한 곳은 시작이었던 버지니아 울프였다. 결국 이 소설의 향방을 알수 없게 마구 뻗어나가는 줄기는 버지니아 울프의 그것이었다. 의식의 흐름. 도대체 알 수 없음이 끝을 향해 달려가면서 선명해졌다. 뿌려놓은 조각난 사실들과 경험, 사유와 질문들이 모아지는 것이 느껴졌다. 마치 뿌옇게 흐렸던 코로나 시대의 브레인 포그처럼 말이다. 거기 안에서 일어나는 사유와 통찰들은 읽는 자의 몫이다.

시그리드 누네즈의 시각을 통해 나도 또하나의 불확실한 봄을 이렇게 통과하고 있음을 깨닫는다. 반가운 것은 버지니아 울프의 『세월』이 아니 에르노의 글쓰기로 이어졌다는 것. 개인 이야기가 시대적인 집단 자서전으로 이어졌고, 조르주 페렉의 <나는 기억한다> 도 있다는 것을. 그 맥락들을 어렴풋하게나마 이해할 수 있음에 즐겁다. 멋진 연애 소설쓰기가 안되는 이유도 알았다.

시그리드 누네즈는 곳곳에서 질문한다. 무엇을 쓸 것인가. 쓰고 싶은가. 그 질문의 답을 찾아가는 과정이 불확실한 팬데믹의 시대를 통과하는 진짜 자신의 이야기로 풀어냈다. 버지니아 울프의 글쓰기 방식으로 말이다.

Copyright ⓒ 저스트 이코노믹스 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.