|

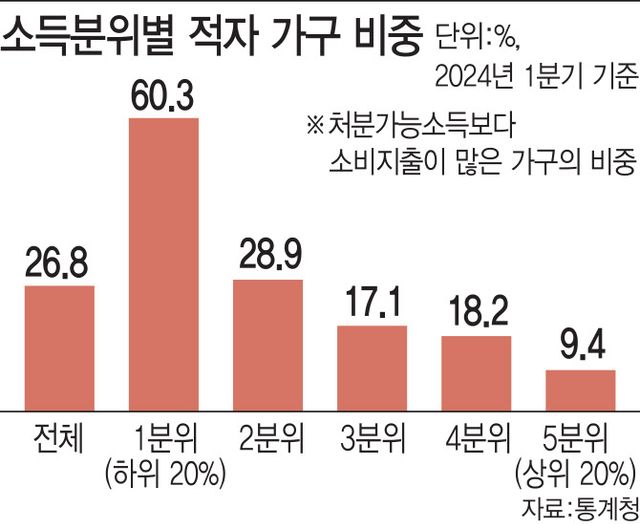

26일 통계청의 ‘2024년 1분기 가계동향조사 결과’에 따르면 올해 1분기 전체 가구 중 적자 가구의 비율은 26.8%로, 1년 전(26.7%)보다 0.1%포인트 소폭 증가했다. 적자 가구는 처분가능소득(소득에서 세금·사회보험료 등 비소비지출을 뺀 값)보다 소비지출이 많은 가구를 의미한다.

소득 분위별로는 상위 20% 이상(5분위) 가구의 적자 가구 비율이 1년 전보다 0.5%포인트 증가한 9.4%를 기록했고, 상위 20~40%(4분위) 가구의 적자 가구 비율은 18.2%로 2.2%포인트 늘었다. 특히 중산층에 포함되는 소득 상위 40~60%(3분위) 가구의 적자 가구 비율은 17.1%로 집계됐다. 중산층 5가구 중 1가구 가량은 소비 여력보다 더 많은 돈을 썼다는 의미다. 다만 1분위 적자 가구 비율은 2.0%포인트 감소해 60.3%로 개선됐다.

중산층에서 적자 가구 비율이 늘어난 건 물가와 금리 수준이 고공행진해온 것과 연관이 있다는 분석이 나온다. 1분기 월평균 가계소득은 1년 전보다 6만8000원(1.4%) 증가했지만, 가계지출은 9만9000원(2.5%) 늘었고 이자비용도 1만4000원(11.2%) 늘었다. 특히 근로소득은 3만5000원(1.1%) 줄어들어 감소 전환했는데, 근로자 비중이 높은 중산층 가구의 살림살이가 타격을 받은 것으로 풀이된다. 1분기 3분위 가구의 지출은 5.9% 늘어난 반면 소득은 5.4% 증가하는 데 그쳤고, 근로소득 증가율은 3.8%로 더 낮았다.

|

정부는 체감경기 개선을 위해 ‘신속집행’을 강조하고 올초 재정을 집중적으로 투입했으나 민생경제 회복은 더딘 모양새다. 올해 3월 정부 총지출은 85조1000억원으로 월간 기준 역대 최대치를 기록했다. 지난 1분기 누적 기준 212조2000억원으로도 같은 기간을 통틀어 최고 수준이었다.

문제는 정부도 ‘적자 살림’을 하면서 하반기 경기 대응 우려가 나오고 있다는 점이다. 올해는 3월까지 걷힌 국세는 84조9000억원으로 역대 최대 규모의 세수 결손을 냈던 지난해보다도 같은 기간 2조2000억원 감소했다. 이에 정부의 실질적 재정 상태를 보여주는 관리재정수지는 75조 3000억원 적자를 기록했고, 적자 폭은 같은 기간 21조3000억원 확대돼 3월 누계 기준 최대치를 기록했다.

Copyright ⓒ 이데일리 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.