|

한국은행은 이날 공개한 '미혼인구 증가와 노동공급 장기추세' 제하의 BOK이슈노트에서 "혼인율 하락에 따른 미혼인구 증가는 여성의 노동시장 참여를 확대한 반면 남성의 노동공급을 줄이고 출산율을 낮춰 미래의 노동공급 여력을 제약하는 요인으로 작용한다"며 이같이 밝혔다.

한국은행에 따르면 초혼 연령은 점차 늦어지고 있다. 남성은 2000년 29.3세에서 2022년 33.7세로, 같은 기간 여성은 26.5세에서 31.3세로 늦어졌다. 생애미혼율(평생 결혼하지 않는 인구 비중)은 2013년 약 5%에서 2023년 14%로 높아졌다.

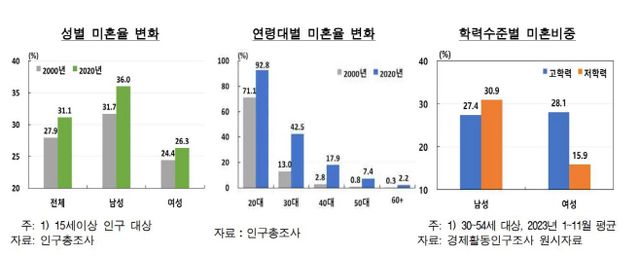

만혼과 비혼화가 진행되면서 미혼 인구 비중은 전연령대에서 빠르게 높아지고 있다. 인구 전체로는 지난 20여 년간 미혼인구 비중이 3.2%포인트 상승했다. 핵심연령층 내 미혼인구 비중은 2000년 7.4%에서 2020년 24.6%로 17.2%포인트 증가했다.

학력수준별로 살펴보면 저학력 남성의 미혼율이 고학력 남성에 비해 높은 반면, 저학력 여성의 미혼율은 고학력 여성에 비해 낮은 모습을 보였다.

미혼인구 증가가 노동 공급에 미치는 영향은 성별로 상반된 모습을 보였다. 우선 남성의 경우 미혼인구 비중 증가는 노동공급 총량을 감소시키는 요인으로 작용했다. 기혼 남성의 경제활동참가율과 고용률(2013년~2023년 평균)은 미혼 대비 각각 13%포인트, 16%포인트씩 높았다. 실업률은 약 4%포인트 낮다.

반면 여성의 경우 미혼 인구 비중이 증가하면 노동공급 총량을 증가시키는 요인으로 작용했다. 기혼 여성의 경제활동참가율과 고용률(2013~2023년 평균)은 미혼 대비 각각 19%포인트, 16%포인트 낮았다.

한편 한국은행은 혼인율을 높이는 것이 미래의 노동공급 뿐만 아니라 현재 시점의 안정적인 노동 공급을 확보하는 데 중요한 요소라고 평가했다.

그러면서 혼인율을 높여 노동공급 감소를 줄이는 완화정책과 미혼의 노동시장 참여를 높이는 적응정책을 병행해야 한다고 제언했다.

Copyright ⓒ 아시아투데이 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.