아트선재센터 옥상정원에 설치한 〈썬베이크〉와 함께 햇살을 쬐는 최고은 작가. 셔츠, 스커트는 Eudon Choi.

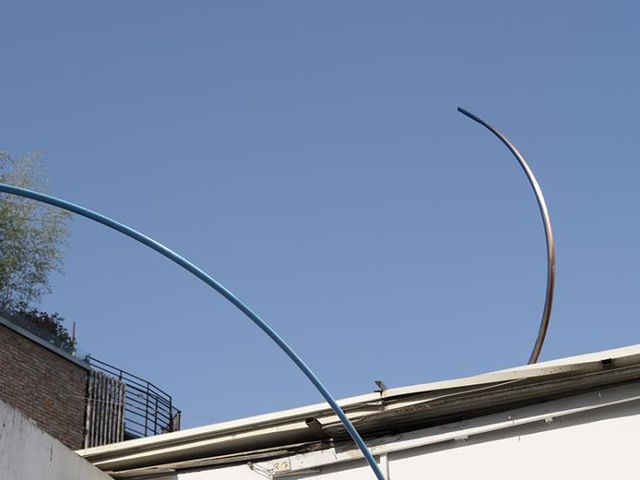

“바람에 날아갈까 봐 걱정했어요.” 아트선재센터 옥상정원으로 향하며 최고은 작가는 지난 주말 세차게 내린 비와 돌풍이 〈썬베이크(Sunbake)〉를 이동시키진 않았을지 염려했다고 했다. 하지만 맑게 갠 하늘 아래 동파이프로 제작한 조각작품은 그 제목처럼 일광욕을 즐기듯 나른한 자태로 황금빛을 뽐내고 있었다. 1985년생으로 조각을 전공한 작가는 도시 환경에서 불가피하게 생겨나는 피상성·균질성·불투명성 같은 특성을 냉장고·에어컨·책상 같은 물건들을 통해 드러내는 작업을 해왔다. 이때 냉장고를 반으로 가르거나 에어프라이어의 외곽을 대리석으로 재현하는 등의 조각적 실험을 했는데 2021년경부터는 수도 설비용 파이프를 절개하고 구부려 전시 공간 내외부에 동적인 곡선을 드리우는 작업으로 큰 주목을 받고 있다.

평소 작품이 어떤 장소의 특성과 물리적 혹은 개념적으로 긴밀한 맥락을 이루는 장소 특정적 미술을 좋아하기에 최고은 작가의 〈썬베이크〉와 지난해 아마도예술공간에서 선보인 개인전 «Cornering»을 여러 번 보러 갔다. 나는 천고가 낮은 지하실부터 옥상까지 아마도예술공간 곳곳의 형태에 따라 ‘코너링’하는 파이프를 좇으며 허리를 숙였다가 까치발을 들었다가 하면서 작품의 물리적인 감각을 만끽했다. 그리고 얼마 후 작가는 1995년 아트선재센터가 미술관 건물을 착공하기 전 원래 그 자리에 있던 집을 작업 현장으로 활용한 장소 특정적 전시 «싹»과 연결된 «오프사이트»에서 〈썬베이크〉를 선보였다. 나는 병풍처럼 드리운 인왕산과 북악산 산세에 맞춰 구불거리기도 하고 바닥이 들려 생긴 빗면 사이로 모습을 감추었다가 다시 지면으로 올라와 회전하는 동파이프의 유머러스한 율동을 본 순간 소리 내어 웃었다. “아트선재센터라는 미술관 자체를 조각의 좌대로 상정하고 공간에 빌트인되어 있을 파이프를 뜰채로 떠서 끌어올린다고 상상했어요. 〈썬베이크〉가 일광욕하는 동시에 자연 풍경과 공간을 드러내기 위한 서포트 역할도 하면 좋겠다고 생각하면서 만들었으니 장소 특정적 작업이라고 말할 수 있을 것 같아요.”

최고은 작가가 아마도예술공간에서 선보인 《Cornering》 전시 전경.

이번 작품을 구상하면서 최고은 작가는 박이소, 안규철, 이불, 최정화 등 17명의 미술가가 참여한 «싹»을 의식하지 않을 수 없었을 것이다. «오프사이트»를 기획한 조희현 큐레이터는 “당시 한국 미술계에서 «싹»처럼 본격적인 장소 특정적 미술과 프로덕션형 전시 기획을 보기란 쉽지 않았을 것”이라며 28년의 시차가 발생하는 «싹»과 «오프사이트»는 “우리가 감각하고, 사고하고, 소통하는 모든 행위에 전제되는 ‘공간’에 관한 동시대적 인식을 시사한다는 공통점을 지닌”다고 말했다. 최고은 작가가 말을 이었다. “«싹»이 열렸던 1990년대 중반 한국 미술계는 글로벌리즘의 영향 속에서 비엔날레 같은 국제적 행사가 강세였고 근대화를 되돌아보고자 하는 의욕이 팽배했던 것 같아요. 자본과 정보가 글로벌하게 이동하다 보니 장소의 고유한 개성이 사라지고 빠르게 동질화되어 갔을 테고요. 이후 정보사회가 고도화되면서 심지어 우리는 공간과 장소를 SNS상의 이미지로 소비하잖아요. 그러다 보니 많은 이들이 사회적인 차원에서 결핍을 느끼면서 실제 장소, 실제 물질에 대한 감각적 경험을 원하게 된 것이 아닐지 생각해요. «오프사이트»와 관련한 아티스트 토크에서도 장소가 가진 가능성을 찾는 게 중요하다는 요지의 얘기가 많이 나왔어요.” 2025년에 «싹» 30주년을 맞아 아트선재센터에서 기획 전시를 선보인다면 다시 한번 그에 관한 활발한 논의를 나눌 수 있지 않을까.

바이파운드리 개인전 laquo;Them So Goodraquo; 한가운데에 포즈를 취한 한지형 작가.

캘리포니아주립대학(UCLA) 미술사학과 권미원 교수가 2002년에 쓰고 한국에서는 2013년 번역 출간된 «장소 특정적 미술»은 이처럼 ‘지리적 위치에 기반을 둔 개인의 정체성이 흔들리는 현대사회의 불안을 장소 특정적 미술을 통해’ 말하는 책이다. 현대미술에서의 장소성에 관한 고전이라 할 수 있는 «장소 특정적 미술»이 출간된 지도 어느덧 20년이 흘렀고 오늘날 우리의 장소는 동질화를 넘어서 온라인 공간에서도 빈번하게 구축되고 사라진다.

1994년생으로 뉴미디어와 평면 매체를 전공한 한지형 작가가 선보여온 전시들은 오늘날 장소가 개인의 정체성을 형성하고 표현하는 온/오프라인의 유동적인 공간임을 시사한다. 바이파운드리에서 12월 말까지 계속되는 개인전 «Them So Good»에서 작가는 사방이 타공 알루미늄 패널로 된 10평 정도 되는 전시장을 미래사회의 대안적인 펫숍인 ‘My G!’로 탈바꿈했다. 작가는 인터넷 언더그라운드 커뮤니티 ‘퍼리(Furry)’에서 활동하는 이들이 자신의 정체성을 털로 덮인 동물 혹은 반인반수인 퍼리로 설정한 것에 착안해 유동적으로 자신의 정체성을 바꿀 수 있는 미래사회를 펫숍이라는 장소로 상정한 것이다. 전시장 한가운데에는 상담을 위해 마련한 듯한 책상과 의자가 놓여있고 사면의 벽에는 인간도, 동물도 아닌 낯선 존재들을 모호한 필치로 그린 초상화가 일정 간격을 두고 걸려있다. 한지형 작가는 지난해 드로잉룸에서 선보인 개인전 «Fatty Folders»에서는 고객이 죽음 이후에 세상에 남기고자 하는 자아 이미지를 아바타로 만들어주는 명상 센터를, 2021년 n/a에서 선보인 «identi-kit:The People’s Choice»에서는 가상 사이버 테크 스타트업 회사를 구현한 바 있다.

아트선재센터 1층부터 3층에 이르는 층계 공간을 활용한 〈룸 드로잉(라이트) #2〉에서 포즈를 취한 오종 작가.

나는 회화, 조각, 설치 등 여러 매체의 작품을 통합적으로 제시하며 전시 공간을 재구성하는 한지형 작가의 전시를 보며 약간은 어리둥절한 채로 근미래 어느 특정 시공간을 경험·상상하곤 했다. 이것은 새로운 세대의 장소 특정적 미술인가? “우리 세대가 느끼는 ‘장소성’이란 게 있긴 한 것 같아요. 옳다, 그르다는 가치 판단을 떠나서 장소의 전환이 너무 빠르게 이뤄지는 걸 자연스러운 일로 인식한다고 할까요? 저번 주엔 카페였던 곳이 보름 만에 식당으로 바뀐다거나 삽시간에 재개발이 결정된다거나 하는 일을 일상적으로 보니까요. 그래서인지 화이트 큐브가 주어져도 공간의 특정 디테일에서 영감을 받아 나만의 색다른 시공간을 창조하고 말아요.” 작가는 그게 특정한 의도를 갖고 수행하는 것이라기보다는 장소에 관한 인식 자체가 유동적이기에 자연스러운 일로 여겨진다고 했다. “몸도 마찬가지예요. 제가 가장 가깝게 접하는 장소라고 할 수 있는 신체 역시 유동성을 띤다고 느껴요. 신체 변형이나 개조에도 많은 관심을 두고 있고요. 내 뇌의 정보를 다른 신체에 이식해보면 어떨까 하는 꿈을 많이 꾸거든요. 이불의 트랜스 휴머니즘(과학기술을 이용하여 인간의 신체적·정신적 능력을 개선하려는 신념이나 운동)이나 신디 셔먼의 셀프 포트레이트를 통한 정체성 탐구, 신체와 섹슈얼리티에 관한 매튜 바니의 다매체 실험, 신체 해부가 나오는 데이비드 크로넨버그와 그의 아들 브랜든 크로넨버그의 영화들을 좋아하고 참고해요.”

1986년생으로 판화를 전공한 김동희 작가는 온라인과 오프라인에서 공간을 경험하는 감각의 차이에 관심이 많다. 그는 미술가이자 공간 디자이너, 전시 디자인 회사의 대표로 활동하면서 공간의 특정 요소를 조율하는 조형적 실험을 통해 장소로 인식하게 하는 작업을 해왔다. “설계 프로그램을 이용할 때가 많은데요, 데이터로 구축한 건물 안을 자유로운 시점으로 돌려보며 느끼는 것과 실제 공간을 신체적으로 느끼는 것의 차이에 흥미를 갖고 있어요. 키보드와 마우스로 화면 안에 있는 캐릭터를 조작할 때 캐릭터의 움직임과 일체화된다고 느끼거나 이격감 등을 떠올려보면 우리가 진짜라고 느끼는 공간의 조건은 무엇인지, 무엇 때문에 디지털 데이터로 구축한 공간들과 다르다고 느끼는지 궁금해져요.” 특히 코로나 기간 유행처럼 번진 가상공간 붐이 그런 문제의식에 무게를 더했다. “그저 실제 공간을 가상으로 구현해서는 실제 공간을 대체하기 어렵다고 생각했어요. 디지털 데이터로 구축한 공간만이 줄 수 있는 고유한 감각이 있어야 한다는 거죠.”

오는 12월 말까지 열리는 송현공원 야외조각 특별전 laquo;땅을 딛고raquo;에서 선보인 〈사분원을 위한 굴토〉 모서리에 앉아 있는 김동희 작가.

2024년 레노베이션을 앞두고 부산시립미술관이 개최하는 마지막 기획전 «극장»에서 김동희는 전시의 공간 디자이너이자 작가 중 한 명으로 참여했다. 그는 미술관 1층 로비에서 전시가 열리는 2층과 3층으로 연결되는 계단식 구조물 〈호로 이어진 계단〉, 여러 전시를 거쳐 부산시립미술관에까지 설치, 분해, 조립, 분리된 〈검은 기둥〉 그리고 전시장 내외부 가벽과 마루의 골조를 그대로 드러낸 〈깎은 벽〉과 〈깎은 바닥〉을 선보였다. “저는 일과 작업을 구분 짓지 않아요. 작업을 할 때도 제가 저에게 발주한 것 같은 느낌으로 하거든요.(웃음) 그간 획득한 많은 경험을 잘 모으고 동시에 활용하며 활동을 이어왔는데 «극장»에서 그것들을 시도해볼 수 있었어요. 전시라는 게 여러 겹으로 쌓여있는 정보라면 제 작업은 그 겹들 사이에 스며서 전체를 통합시키는 투명도 높은 레이어가 되길 바라요. 제 작업이 다른 작가들 작품의 바탕, 좌대가 된다고 할까요. 저는 그게 즐겁거든요.”

소규모 공장과 창고로 사용되었던 공간을 활용한 전시장 홀1(Hall2)의 건축적 조건에 반응해 선보인 김동희 개인전 ≪Hall2≫ 전시 전경. 지난봄 ≪Hall2≫에서 천장을 뚫고 비죽이 솟아있던 〈검은 기둥〉은 분해와 조립을 거쳐 현재 부산시립미술관 2층에서 만날 수 있다.

공간에 스며있기로는 오종의 작업도 만만치 않다. 1981년생으로 조각을 전공한 오종은 직관적인 공간 탐구를 거쳐 발견한 디테일을 눈에 잘 띄지 않을 정도로 가느다란 실, 철사, LED 조명, 벽에 그린 연필 선 등 선형의 재료로 조형화한다. 오종의 작업에서는 “공간도 작업의 일부이기에” 그는 전시 장소가 정해지면 1~2주 혹은 한 달 가까이 출퇴근하며 매 순간 달라지는 공간의 분위기와 빛의 방향, 관람자들의 동선 등을 살피며 공간과의 대화를 시도한다. “즉흥성을 적극적으로 활용하는 작업을 하면서도 작업 과정에서 불안해 하지 않은 이유는 저에겐 이상한 믿음이 있어서예요. 공간이 이야기를 들려줄 거라는 믿음요.”그 이야기는 관람객에게 들릴 때도 있다. 지난봄 최만린미술관에서 열린 2인전 «사이의 리듬들»에서 오종이 선보인 〈Room Drawing (light) #1〉은 짜릿한 희열을 선사하며 우주의 신비로운 이야기를 들려주었다. 최만린미술관은 1970년에 한 은행가의 집으로 지어져 1988년부터 2018년까지 한국 추상조각의 선구자인 최만린의 삶과 작품 활동의 터전으로 기능해온 곳으로 그 원형을 간직한 채 공공미술관으로 새 삶을 살고 있는 장소다. 작가는 이 전시에서 처음으로 LED 조명을 사용했다. “최만린미술관은 조각가의 집이었던 곳답게 복층 구조의 거실에 높은 층고를 가지고 있어요. 개성이 강한 공간에 균형을 맞추기 위해서는 작품 스스로 빛이 되어 공간을 밝혀주는 방법이 가장 조화로울 것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 나무 천장에 달린 스팟 조명을 떼고 둘레가 가장 얇은 LED 조명을 구하고 그에 맞는 아크릴 튜브를 주문해서 열을 가해 원하는 형태로 구부리며 즉흥적으로 작업했어요.” 그간 〈룸 드로잉〉 시리즈를 통해 전시 공간의 건축적 디테일을 접목시켜온 작가는 아치형 문, 천장을 가로지르는 사선 같은 최만린미술관의 특징적인 요소를 모티프 삼아 빛나는 아름다운 선을 그려냈다. “제가 우주를 좋아해서 과학 유튜브를 즐겨 보거든요. 천장을 이루는 목재의 진한 갈색이 웅장한 우주 같다고 생각했어요. 우주 사진을 찍으면 인공위성은 반짝이는 기다란 선으로 나오거든요. 그게 너무 아름답다고 생각해서 언젠가 표현해 보고 싶었는데 마침 근사한 갈색 하늘을 만나게 된 거죠.” 현재 부산시립미술관의 «극장»과 아트선재센터의 «오프사이트»에서도 오종의 〈룸 드로잉〉 시리즈를 만날 수 있다. 공간과 조응하며 오종이 발생시킨 빛과 선의 신체적 긴장감은 절대 스크린에서는 느낄 수 없는 것일 테다.

안동선은 컨트리뷰팅 에디터다. 오늘날 우리는 왜 열성적으로 새로운 공간과 장소를 찾아다니는가, 그 질문을 화두로 이야기 나눌 수 있는 작가들을 만나 더없이 흥미진진했다.

글/ 안동선 사진/ 이현준, ⓒ 박동균(아마도예술공간), 김상태(Hall 1) 헤어&메이크업/ 장하준 스타일리스트/ 송선민(최고은) 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Copyright ⓒ 바자 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.