[문화매거진=강다연 작가] 지난 시간까지 에드워드 호퍼의 작품을 나누어 살펴보았다. ‘에드워드 호퍼 : 길 위에서’ 전시가 궁금하다면 ‘강다연의 함께 읽는 전시’를 참고하길 바란다.

대체적으로 파트별로 나누어 살펴보는데, 그 이유는 보다 자세히 다루고 싶기 때문이다. 물론 칼럼을 읽는 여러분에게 제공하는 정보의 양은 이해하고 외우는 데 수월한 정도로만 다루고, 작가로서의 생각이나 느낌을 더하는 편이다. 한꺼번에 많은 정보를 다루는 것보다 나누어 읽는 것이 집중하고 기억하기 쉬울 것 같다.

단편도 간략히 메시지를 임팩트 있게 전달하는 것으로 좋기 때문에 앞으로도 단편과 장편의 장점을 잘 활용하여 내용에 맞게 다루고자 한다. 자, 그럼 오늘도 파트를 나누어서 칼럼을 시작하겠다.

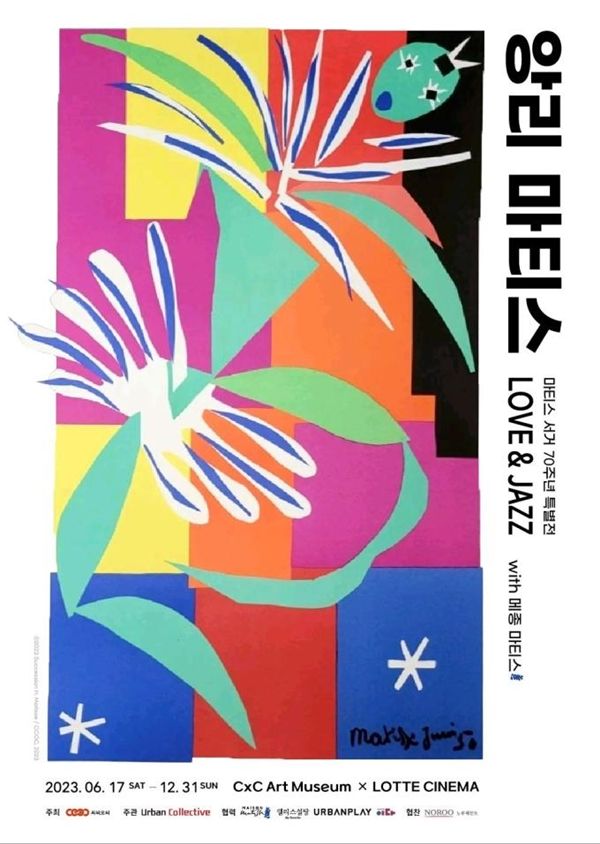

이번에 여러분에게 소개할 전시회는 6월 17일부터 12월 31일까지 진행하는 화가 ‘앙리 마티스’ 전시회다. 앙리 마티스를 소개하는 이유가 있다. 마티스 특별전이라 의미도 있고 무엇보다 여러분이 전시 감상을 하는 데 익숙한 화가라 접근하기 편할 것 같았기 때문이다.

백화점, 아울렛 등에서 앙리 마티스의 작품을 종종 보았던 기억이 있을 것이다. 이렇게 조금만 관심을 가져보면 우리 일상 속에 잘 스며들어 있음을 발견할 수 있다. 혹은 여러분이 오늘 칼럼을 읽고 궁금증을 갖게 된다면, ‘어? 이 작품이 마티스 작품이었구나’ 생각이 들 수도 있다.

그렇다면 이제 앙리 마티스와 그의 작품에 대해 살펴보자. 앙리 마티스는 20세기 프랑스 미술 화가다. 강한 원색의 비비드한 컬러를 바탕으로 자유분방한 색채로 작업한 대표적인 야수파의 창시자라고 할 수 있다. 지금에서야 현대미술에서 각광받고 있지만, 당시에는 그렇지 않았다고 한다. 당시 미술계에서는 기존의 고정관념을 깬 탓에 혹평을 받는다.

그의 아내를 모델로 한 ‘모자를 쓴 여인’이라는 작품이 있는데, 그의 아내도 처음에 그 작품을 보고 화를 낸 일화가 있다. 위 작품을 살펴보면, 초록, 주황, 노랑, 분홍, 파랑 등이 얼굴에 칠해져 있음을 볼 수 있다. 그 당시에는 자유분방하면서 파격적 색채 그 자체였던 것이다.

이른바 색채혁명이라고 할 수 있는 야수파는 기존의 전통적 회화의 틀을 깨버렸다. 또 강렬한 비비드한 원색의 컬러와 러프한 붓 터치로 아티스트 내면을 과감하게 담아냈다. ‘붉은 방’이라는 작품을 살펴보면 입체감보다는 심플하게 단순화하고 평면적이며, 블루와 레드의 대비, 그리고 사물의 본연의 컬러보다는 작가의 감정을 담은 색채로 표현되었음을 알 수 있다.

컬러 자체가 원색으로 강렬하기도 하고, 기존의 틀을 깨다보니 기존에 익숙해 있던 미술계와 관객들에게 낯설게 느껴졌을 것이다. 당시에 우리가 알고 있는 파블로 피카소는 그의 실력을 높이 샀지만 사회적으로 시선은 그렇지 않았다. 그렇게 소신 있게 밀고 나간 마티스를 보면서 많은 생각이 들었다.

여기서 나에게 묻게 된다. ‘과연 나라면 어땠을까’하고 말이다. 나도 러프하고 자유분방한 느낌을 좋아한다. 마냥 보기에 예쁜 그림보다는 감성과 감정을 담아내고자 한다. 이 모든게 나에게도, 보는 이에게도 미술계에게도 모두 좋다면 얼마나 좋을까. 만약 생각이 다르다면 나는 어떻게 할 것인가. 설득할 것인가, 아님 나의 꾸준한 소신과 노력의 결과로 자연스럽게 증명해 낼 것인가.

이에 대한 나의 개인적인 답은 이러하다. 물론, 때로는 이해시키고 설득하는 순간이 필요하기도 하다. 묵묵히 실력을 쌓고 나의 길을 모색하면서 내 그림이 곧 증명될 것이라고 믿고 나아가기로 스스로 다짐했다.

미술사에 한 획을 긋기란 하늘의 별따기와 같다고 생각한다. 그렇게 사회나 주변의 시선에도 꿋꿋하게 그리고 과감하게 본인의 길을 구축해 나간 그가 참 대단하다는 생각이 든다. 나도 나만의 화풍을 만들어가는 과정에 있는 화가로서 나를 되돌아보게 된다. 공감과 위로가 되는 작품을 하면서, 다양한 재료와 방법들로 시도하고 싶다. 아울러 소통과 소신의 균형을 잘 맞추어 나갈 수 있는 화가가 되기를 소망한다.

다음 시간에는 그의 작품의 변화 과정을 살펴보기로 하자.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.