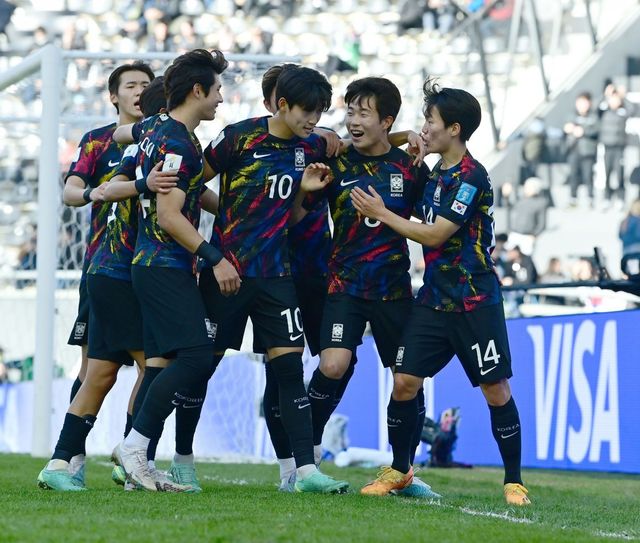

사진제공 | 대한축구협회

정몽규 대한축구협회장(61)은 13일 강원도 원주 오크힐스CC에서 열린 ‘2023년 축구인 골프대회’ 개막에 앞서 짧고 굵은 메시지를 전했다. 최근 아르헨티나에서 끝난 2023 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에서 4강에 오른 대표팀 선수들의 착실한 성장을 바라는 내용이었다. 이들 상당수가 세계무대에서 보여준 활약과 별개로 소속팀에서 기회를 잡지 못하는 상황이라 그의 메시지는 더욱 크게 울려퍼졌다.

이날 정 회장은 “4년 전 U-20 월드컵 준우승을 차지하던 당시 멤버들이 프로무대를 누비고 있다. 그러나 협회에선 이 선수들이 단순히 프로무대 준척급 자원이 아닌 A대표팀에서도 안착할 정도로 성장하길 바란다”며 “A대표팀에서 자리를 잡으려면 단순히 연령대 최고 선수가 아닌, 10년 터울 선·후배들 사이에서 최고가 돼야 한다. 이번 U-20 대표팀 선수들이 이제 겨우 약관의 나이에 접어든만큼 상품 가치를 올리기 좋은 시기지만 소속팀에서 감독들이 너무 안 쓰는 경향이 있다”고 목소리를 높였다.

현재 K리그엔 유망주 육성과 기용을 위해 실시해온 ‘U-22(22세 이하) 선수 의무 기용 정책’이 있다. 여러 차례 개정을 거친 끝에 현재는 U-22 선수가 선발 1명-대기 1명 이상 포함되고, 2명 이상 출장해야 5명을 교체할 수 있다. 그러나 주전급 U-22 자원이 없는 팀들은 울며겨자먹기 식으로 10~20분만 어린 선수를 기용하는 경우가 잦다. 프로에 갓 입단한 19~20세 선수들보다 21~22세 선수들이 더 많은 기회를 받는 것도 사실이다.

정 회장은 “현장에선 마냥 어린 선수만을 기용할 수 없다는 것을 잘 안다”면서도 “내가 구단주로 있는 부산 아이파크에도 항상 유망주를 많이 기용해야 한다고 말한다. 그러면서도 성적을 내야 하지만, 전력차가 큰 상대를 만났거나 이미 승패가 기울어진 경기에서 어린 선수에게 기회를 줄 수도 있지 않나”라고 말했다.

이와 관련해 골프대회에서 만난 현역 지도자들의 의견은 저마다 달랐다. 과거 어린 나이부터 두각을 보인 스타들처럼 주전급 기량을 가진 유망주들이라면 이들을 적극 기용하겠다는 의견이 주였다.

사진제공 | 대한축구협회

이민성 대전하나시티즌 감독(50)은 “고졸 신인은 1년차 땐 프로무대 템포를 따라오지 못할 수 있다. 그러나 좋은 선수라면 6개월이 지났을 때 나아지는 모습을 보였고, 2년차 때는 눈에 띄게 성장한 경우도 있었다”라며 “선수의 특징과 장점이 팀에 필요하다면 나이는 문제 될 것이 없다. (배)준호도 우리에게 필요한 선수라 썼다”고 밝혔다.

김기동 포항 감독(52)도 “과거 이동국 등 경쟁력 있는 선수는 U-22 제도 없이도 잘 컸다”며 “우리처럼 키워서 써야 하는 팀에겐 유망주의 적극적인 기용이 좋을 수도 있지만, 절대적인 것은 없다”고 말했다. 박진섭 부산 감독(46)도 “어쨌든 U-22 제도가 있어서 연령별 대표팀에서 성적이 나고 있다”고 의견을 전했다.

현행 제도의 크고 작은 변화를 촉구하는 목소리도 있었다. 4년 전 U-20 대표팀의 준우승 신화를 일궈냈던 정정용 김천 상무 감독(54)은 “이번 대회 성과는 4년 전보다 더 크다. 다만 이번 대회에서 활약한 선수들이 소속팀에서 더 많이 뛰어야 한다”며 “현재 U-22 제도가 최선이며 나부터도 이영준(20)과 김준홍(20)의 경쟁력을 확인해봐야 한다. 가장 좋은 것은 해외처럼 세분화 된 연령별 리그를 활성화하거나 일부 구단처럼 B팀을 활용한 K4리그 등 어린 자원들이 뛸 수 있는 무대를 적극 활용해야 한다. 결국 투자와 마인드의 문제다”라고 밝혔다.

하석주 대한축구협회 부회장(57·아주대 감독)은 “유망주들의 경쟁력이 점점 높아지고 있는 것은 호재지만 선수들이 U-22 제도로 인해 대학교 2~3학년 때 중퇴하려고 한다”며 “선수가 떠난다고 하면 결국 보내줄 수밖에 없다. 4학년이 되면 학위만 따고 축구를 포기하려는 선수들도 많아 제도의 일부 보완도 필요하다”고 덧붙였다.

원주 | 권재민 기자 jmart220@donga.com

Copyright ⓒ 스포츠동아 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.