WHO GETS TO BE PREPPY?

한때 특권을 가진 소수에게 사랑받던 스타일이 지금 모두에게 환영받고 있다. 폭넓은 해석의 여지가 있고 또 모두에게 열려 있는, 프레피 룩에 대하여.

(왼쪽부터) 셀린느 2026 S/S, 프라다 2026 S/S, 디올 2026 S/S, 제이크루 크리에이티브 디렉터 올림피아 가요트, 작가 자릴 존슨, 헤일리 비버, 리아나.

가끔 어떤 패션쇼는 시대의 공기를 바꿔놓는다. 숨막히는 찬사나 분석을 늘어놓는 것을 넘어서서, 런웨이를 보는 순간 옷 입는 방식을 통째로 바꿀 것 같은 직감이 든다. 사실 ‘조용한 럭셔리’의 시대가 끝났다는 말은 계속해서 나왔지만, 그 중심에 있는 DNA(절제된 색감과 미니멀한 실루엣)가 여전히 대부분의 런웨이를 지배해왔던 것이 사실이다. 그런데 최근 단 2주 만에 그 분위기가 완전히 뒤집혔다. 먼저 이번 여름, 자신의 정식 데뷔 무대인 셀린느의 2026 S/S 컬렉션(쿠튀르 위크 직전 공개되었다)에서 마이클 라이더는 1980년대 아메리칸 프레피 정신에 프랑스적인 멋과 분위기(bon chic, bon genre)를 더한 룩을 선보였다. 그는 럭비 셔츠와 아가일 니트, 영국식 렙 타이(repp ties), 그리고 대담한 원색의 스카프를 내세웠는데, 이는 베이지 컬러에 안녕을 고하는 것이기도 했다. 이 움직임은 사실 그 일주일 전 이미 시작된 듯 보였다. 라이더의 친구이자 동료인 조너선 앤더슨은 디올 맨즈에서 자신의 첫 남성복 컬렉션을 선보이며, 케이블 니트를 어깨에 걸치거나 치노를 줄무늬 양말 속에 넣어 로퍼와 매치하는 등 프레피 코드를 새롭게 비튼 룩을 제안했다.

한편, 지난 9월 밀라노 패션위크에서는 베르사체의 다리오 비탈레가 이 대열에 합류했다. 그는 도나텔라의 매끄럽고 관능적인 시그너처 룩에서 과감히 벗어나 창립자 지아니 베르사체가 주도했던 1980~90년대의 화려함과 그 속에 깃든 퀴어 문화를 소환했다. 오버사이즈 블레이저에 티셔츠, 칼라를 세운 트랙 재킷, 바지 안에 넣은 줄무늬 스웨터 베스트 등을 강렬한 색감으로 내세운 것이다.

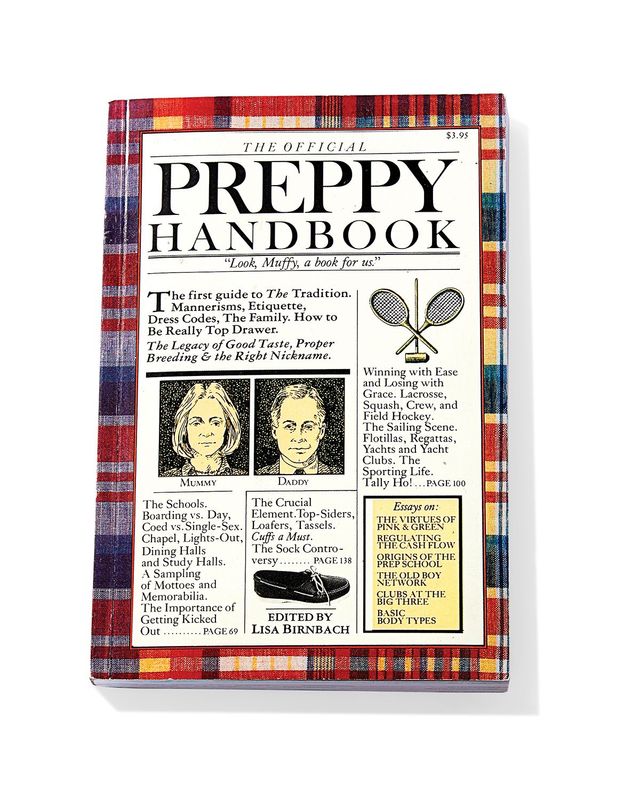

생각해보면 라이더와 앤더슨, 그리고 비탈레, 이들은 모두 1980~1984년생으로 독보적인 트렌드가 지배했던 시대에 태어난 자란 세대다. 존 휴즈(John Hughes) 영화와 다이애나 비, 슬론 레인저(Sloan Ranger, 보수적이지만 유행에 민감했던 당시 런던의 영앤리치)는 당대의 스타일 아이콘이었고, 리사 번바흐(Lisa Birnbach)의 〈The Official Preppy Handbook〉은 라이프스타일 영역에 있어서 매우 중요했던 풍자적인 책이기도 했다.

전반적인 런웨이는 1980년대 프레피를 참고했지만 그 해석은 다양하게 펼쳐졌다. 프라다의 미우치아 프라다와 라프 시몬스는 클래식 윈드브레이커에 자수 로고를 넣어 스포티하게 풀었고, 앤더슨은 디올 여성복 데뷔에서 로고가 새겨진 파스텔 민트 색상의 폴로셔츠로 프레피 아이디어를 표현해냈다. 오라리의 이와이 료타, 윌리 차바리아, 듀란 란팅크는 또 어떤가. 프레피 대열에 합류한 이들은 각자의 언어로 프레피를 재해석했다. 예를 들면 차바리아는 치카노(멕시코계 미국인)에서 영감받은 블레이저와 타이를, 란팅크는 벌룬 실루엣의 케이블 니트와 타탄체크를 런웨이에 올렸다.

이들 모두 프레피 스타일을 참조했다고 하더라도, (스타일은) 서로 닮지 않았다는 점이 흥미롭다. 이는 한때는 지위의 상징이었던 룩이 현재 런웨이와 스트리트에서 힘을 발휘하고 있는 프레피 룩의 독특한 기원에서 그 이유를 찾을 수 있다. 외부인에게 각자 자신만의 스타일로 디자인하라는, 일종의 동기부여와 영감을 준 것이다.

(왼쪽 위부터) 디올 맨즈 2026 S/S, 셀린느 2026 S/S, 베르사체 2026 S/S, 미우 미우 2025 F/W, 듀란 란팅크 2026 S/S, 윌리 차바리아 2026 S/S, 토리 버치 2026 S/S, 랄프 로렌 2026 S/S, 톰 브라운 2026 S/S, 오라리 2026 S/S.

흔히 프레피 스타일은 보수적인 유니폼처럼 인식되고 있지만, 역사를 돌아보면 ‘쿨함’과 불복종의 상징이었다. 1·2차 세계대전 사이, 당시 아이비리거들은 영국 테일러링을 기반으로 운동복 감성을 섞어 브룩스 브라더스 수트에 레터맨 스웨터(letterman sweater, 오래전 아이비리그를 중심으로 유행한 학교 이니셜이 들어간 스웨터)를 매치하곤 했다. FIT 뮤지엄의 부회장 패트리샤 미어스(Patricia Mears)는 “그 시절 프레피는 오히려 첨단이었고 급진적이었다”고 말한다. “우리는 프레피가 젊은 친구들의 스타일은 아니라고 생각하지만, 실제로는 그랬어요.” 1940년대 중반 GI 법안(재향군인 재조정법으로 제2차 세계대전 참전 군인들에게 교육과 주택, 의료, 실업수당 등 여러 금융적 혜택과 지원을 제공했다) 시행 후 대학에는 다양한 배경과 계층의 학생이 모였는데, 이들이 이 전통적인 코드에 치노 팬츠, 페니 로퍼 같은 저렴한 아이템을 섞어 입게 된 것이다.

반면 어떤 이들에게 프레피는 지위와 접근성, 혹은 반항의 상징이기도 했다. 제이슨 줄스는 자신의 저서 〈Black Ivy: A Revolt in Style〉에서 말콤 X, 마틴 루서 킹 주니어, 제임스 볼드윈, 마일스 데이비스 등 당대 흑인 예술가들이 1950~60년대에 활동하던 앵글로색슨계 백인 엘리트들의 옥스퍼드 셔츠와 로퍼를 어떻게 차용하고 받아들였는지를 설명한다. 그들이 프레피 룩을 입었던 건 백인이 되고 싶어서가 아니라, 존중을 요구하기 위해서였다는 것. “옷이 차이를 만드는 건 아니라고 생각해요.” 줄스가 말한다. “의상 너머에 있는 의도가 그렇죠. 입지 않을 것 같은 옷을 입음으로써 선을 넘어보는 거예요. 그건 당시 특권층이나 권리를 가진 사람들이 입었던 것이고 그들은 자격이 없었으니까요. 사실 (그들은) 그 반대였죠.”

한편 일본의 패션 기업가 이시즈 켄스케에게 프레피는 단순히 ‘멋져 보였다’. 그는 1965년 포토북 〈Take Ivy〉를 기획해 아이비리그 캠퍼스의 깔끔하고 기능적인 스타일을 기록했다. 당시 문화적으로 고립되어 있던 일본에서 이 책은 크게 회자되며, 훗날 서양 스타일이라는 새로운 시장을 형성하기도 했다. 이후 그가 세운 의류 브랜드 밴(Van)은 아이비 스타일을 정교하게 재현해 일본 전역에 서구식 프레피 패션 붐을 일으켰고, 그 영향은 다시 부메랑처럼 되돌아와 미국식 디자인을 재구성했다.

결국 외부인들이 그들의 방식대로 해석한 프레피 스타일이 깊게 뿌리내린 셈이다. 줄스는 “그것이 바로 프레피의 아름다움”이라고 지적한다. “프레피란 얼마든지 재정의할 수 있는 다양한 매력을 갖고 있어요. 가장 멋진 재해석은 항상 외부인에게서 나오는 법이죠.” 실제로 1902년 론칭 후 올해 리론칭한 제이프레스(J.Press, 프레피 스타일의 기둥 격이다)는 라트비아계 유대인 이민자 자코비 프레스가 시작한 브랜드다. 그런가 하면 1939년 브롱스에서 유대계 이민자 부모 밑에서 태어난 랄프 리프시츠(Ralph Lifshitz)가 프레피 룩과 문화에서 영감받아 창업한 랄프 로렌은 그야말로 새로운 세상을 창조해냈다. 1968년 ‘랄프 로렌’이란 이름으로 시작한 브랜드는 오늘날 ‘프레피 라이프스타일’의 대명사가 되었다.

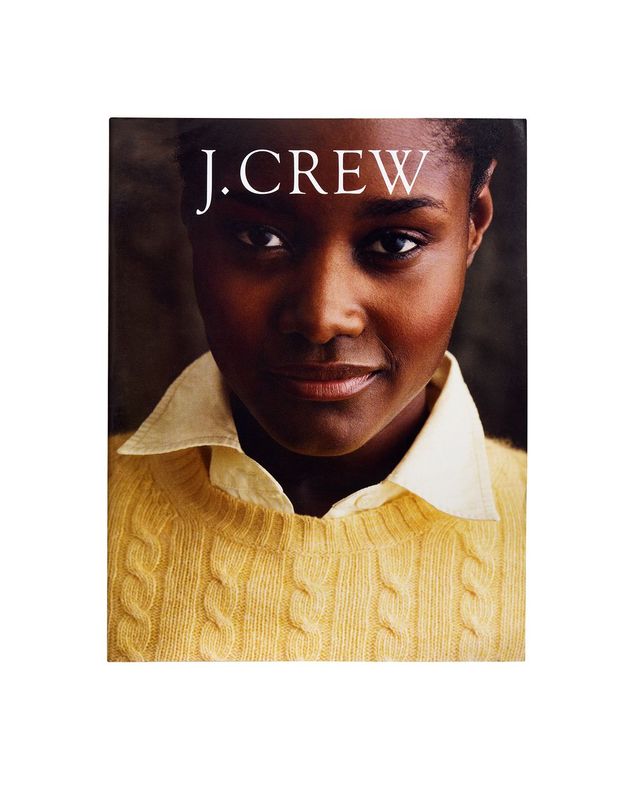

(왼쪽 위부터) 패트릭 드마르슐리에가 촬영한 〈바자〉의 2000년 10월호 화보, 타미 힐피거 맨즈 1996 S/S, 랄프 로렌 1989 F/W, 제이크루 2003년 카탈로그 표지, 1980년 〈The Official Preppy Handbook〉, 1963년 제임스 볼드윈의 모습.

프레피 룩은 그 안에 담긴 메시지를 넘어서, 그 자체로 얼마든지 비틀 수 있고 또 무궁무진한 가능성을 가진 훌륭한 스타일 코드다. 오늘날 현대적 의상의 토대라고도 할 수 있을 것이다. 예를 들면 버튼다운 셔츠와 로퍼 같은 아이템은 누구나 입을 수 있는 편하고 기능적인 아이템이다. 하지만 소매를 걷는 방식, 칼라를 세우는 미묘한 차이가 스타일을 결정한다. 프레피의 대명사 제이크루는 스타일링의 중요성을 말해주는 또 하나의 증거다. “아이템은 평범하지만 해석하는 방식은 개인의 몫이죠.” 제이크루의 크리에이티브 디렉터 올림피아 가요트가 말한다. “요즘 사람들은 자기 스타일에 훨씬 충실해요.”

1980년대 캘리포니아 휴런에서 학창 시절을 보낸 뉴욕 디자이너 윌리 차바리아는 ‘그때가 클래식 프레피의 전성기’라고 회상한다. “우리 동네에서 프레피는 치카노 문화로 해석됐어요.” 1990년대 타미 힐피거와 폴로 랄프 로렌 같은 프레피 브랜드를 받아들였던 힙합 커뮤니티를 관찰하는 것도 좋아했다고. 소위 ‘부잣집 애들’은 라코스테를 입었고, 그는 마샬(Marshalls, 아웃렛)에 가서 세일하는 오버사이즈 폴로를 산 후 카키 치노에 매치했다. 여기에 그의 말마따나 ‘정말 정말 깨끗한’ 하얀색 스니커즈를 신었다고. 40년이 지난 지금, 그는 그때의 기억을 2026년 컬렉션에서 재현해냈다. 이를테면, 풋볼 스타일의 숄더 패드가 들어가거나 파스텔 컬러 팔레트의 폴로셔츠 같은 것들.

차바리아의 프레피가 프라다의 프레피, 앤더슨의 프레피와 다르다면 과연 프레피를 프레피답게 만드는 것은 무엇일까? 무형의 개념은 실제로 존재하는 유형의 것에서 뿌리를 찾을 수 있다. “프레피의 역사는 거의 패러디에 가까워요.” 차바리아가 말한다. “우리가 역사와 연결시키는 방식은 실제 의상들이죠. 예를 들면 치노, 폴로, 트렌치코트 같은 것들요. 그런 아이템들이 우리에게 당시의 유산을 떠올리게 해요.” 그가 말하길, 과거 유색인에게 ‘프레피’는 아메리칸 드림에 다가갈 수 있는 가장 쉬운 방법이었다. 하지만 자세히 들여다보면, 그 이면엔 어떤 형태로든 저항이 있었다. “어떤 사람들은 프레피가 변질됐다고 하겠지만, 그건 새로운 의미를 부여하기 위한 재해석이에요. 그리고 전 그게 멋진 일이라고 생각해요.”

프레피 스타일의 핵심에는 ‘열망’이 있다. 일과 여가, 캐주얼과 격식 사이에 다리 역할이 돼주기도 하고. “프레피는 다양한 영역에서 그려지고 있어요.” 스타일리스트이자 서브스태커(substacker)인 자릴 존슨(Jalil Johnson)이 말한다. 그만의 해석은 젠더 코드를 뒤섞은 자유로운 퀴어 프레피. 예를 들면 폴로셔츠와 키튼 힐 슬링백을 매치한다든가, 시퀸 스커트 위에 체크 셔츠를 묶는 식이다.

그러니까 프레피를 가장 민주적이고 미국적으로 느끼게 하는 것에는 이 모순 가득한 현대적 반복에 있다. 결국, 프레피는 (미국이 애초에 추구했던) ‘미국성’을 대표하는 순수한 거울과도 같은 룩이 된 것이다. “이 나라는 다양한 정체성이 한데 모여 이루어졌잖아요.” 존슨이 말한다. “모든 문화가 뒤섞여 형성된 것처럼, 프레피 스타일도 그런 것 같아요” 그러면 누가 프레피가 되는 걸까? 우리 모두가 아닐까.

Copyright ⓒ 바자 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.