[문화매거진=정서원 작가] 최근 서울대학교미술관에서 열린 ‘Dimensionalists: Poetry·Image ·Score·Code’ 전시는 제목만으로도 단순한 회화전이나 매체전이 아님을 알려준다. 이 전시는 이미지·언어·음악·코드가 서로의 경계를 침범하며, 기존의 감각 방식이 흔들리는 순간을 만들어낸다. 아날로그와 디지털, 평면과 시간, 읽기와 보기 사이의 모든 구획이 자연스럽게 넘어가 버린다.

전시를 보면서 가장 먼저 느낀 건 작품들이 ‘확정된 메시지’를 주지 않는다는 점이다. 오히려 관객의 시선과 움직임에 따라 의미가 바뀌고, 해석의 온도가 달라진다. 어떤 작품 앞에서는 “저건 이미지인가, 악보인가?”라는 질문이 생기고, 또 다른 작품 앞에서는 “이건 회화인가, 작동하는 구조인가?”라는 의문이 따라온다. 전시는 명확성이 아니라 흔들림에서 출발한다.

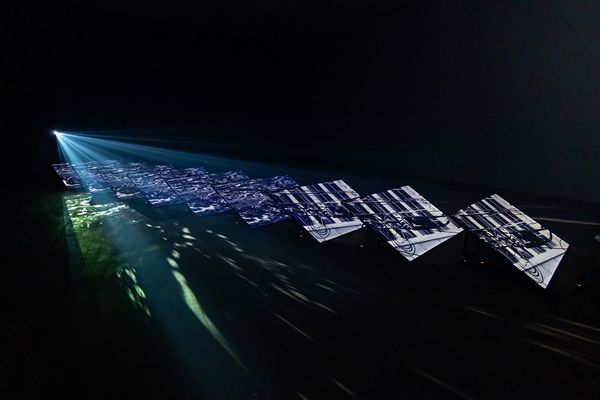

가장 오래 머물렀던 작품은 언뜻 보기에 정지된 그래픽 같지만, 자세히 보면 화면 전체가 아주 느린 속도로 반응하며 미묘하게 진동하는 작업이었다. 이미지의 색이 시간 차를 두고 바뀌고, 가늘게 긁힌 듯한 선들이 하나의 리듬처럼 반복된다. 마치 소리가 눈앞에서 보이는 것 같았다. 이 작품은 시간과 시각 사이의 낯선 교차점을 열어주는 장치처럼 보였다. 보던 것들이 점점 음악처럼 느껴지고, 음악처럼 흘러가던 순간이 이미지로 굳어지기도 한다.

또 다른 작품은 회화에 가까웠지만, 붓질과 색면 사이에 멈춤과 흐름이 동시에 존재했다. 넓은 색의 덩어리가 화면을 채우는가 하면, 어느 부분에서는 아주 얇은 선이 마치 숨을 참듯 고요하게 멈춰 있었다. 가까이 가면 표면이 울퉁불퉁하게 살아 있고, 멀어지면 색과 선이 섞여 하나의 큰 공명처럼 보였다. 작품은 특정한 사물을 그리지 않지만, 분명히 감정을 불러일으켰다. 추상은 비어 있는 것이 아니라, 관람자의 감각을 꺼내오기 위한 도구라는 사실을 오래 잊고 있었음을 깨달았다.

이 전시가 흥미로운 이유는 ‘매체 기법의 혼합’ 그 자체보다, 그 혼합을 통해 관객의 감각 구조가 바뀐다는 데 있다. 이미지가 텍스트처럼 읽히고, 소리가 그림처럼 보이고, 색채가 하나의 신호처럼 느껴지는 경험. 예술이 감각의 문법을 다시 짜고 있다는 사실을 직접 체감하게 한다.

우리가 평소에 사용하는 언어와 화면, 음악, 움직임에는 익숙한 반복과 규칙이 있다. 그러나 이 전시는 그 규칙이 얼마나 협소했는지 드러내 준다. 스마트폰 화면의 소모적 이미지와는 전혀 다른 결을 보여주고, 우리가 매일 듣는 소리가 얼마나 얇은 층위만을 스치고 지나갔는지를 다시 감각하게 한다. 작품들은 감각 속 어딘가를 살짝 뒤틀어, 익숙함의 틈을 열어젖힌다.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.