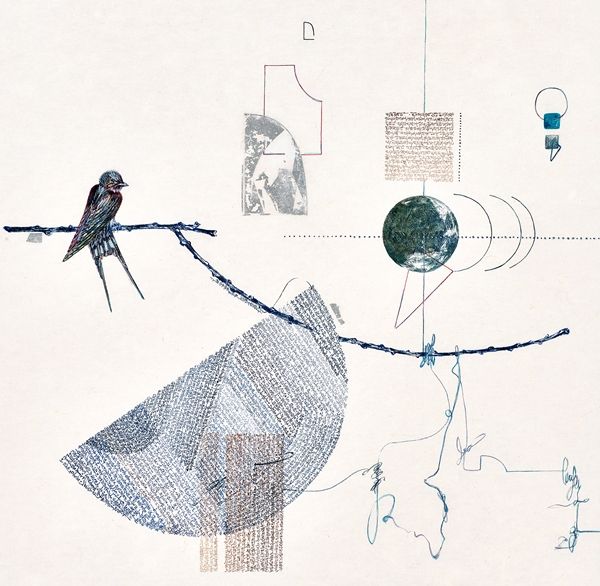

[문화매거진=유정 작가] 세계를 지각하는 일은 작가에게 있어 세계관을 구축하는 이야기이자 자신만의 화면을 얻는다는 이야기이기도 하다. 때문에 그것은 작가의 근본과 같으며 그와 그의 작품을 알 수 있는 재밌는 요소가 아닐 수 없다. 이번 글은 유정이 세계관을 다지고 있는 과정의 이야기이며, 앞서 내었던 ‘시간과 공간, 세계에 대한 지각(知覺)’에 이어 보아도 좋을 것 같다.

유정은 지금 ‘나는 누구인가’라는 물음을 ‘사람은 왜 사는가’를 거쳐 ‘이 세계는 무엇인가’로 넘겨온 참이다.

01 나는 누구인가

본격적으로 붓을 들기 전이었다. 외부의 대다수가 맞다고 하는 길을 걸으며 좋은 학점을 받는 것이 가장 큰 목표였다. 그 와중에 무슨 생각이었는지 서예를 배우기 시작했다.

02 사람은 왜 사는가

서예와 난초를 배우던 어느 날, 명령값이 입력된 로봇처럼 반복해 선을 긋고 글자를 연습하던 그 날. 경험해보지 못했던 몰입의 정도에 세상에 대한 눈이 조금 뜨였던 것으로 기억한다. 이 세계의 것이 아닌 것 같은 광경과 마주했다-라고 기억하는데, 아마 이 이후로 내가 누군지는 중요하지 않게 되었던 것 같다. 그보단 왜, 무엇을 위해 존재하는지 의문이 들었다. 본격적으로 문하생 생활을 시작했고, 본능적으로 저 먹번짐에 내가 찾는 답이 있을 것이라 생각했다.

03 이 세계는 무엇인가

물음에 물음을 업은지 십여년이 훌쩍 지났다. 나름 제가 원하는 이름으로 제가 원하는 그림을 내보이고 있다. 그러기 위해 여러사람을 만나고 교류해야 했고, 홀로 꾸리던 영역에 누군가가 방문해볼 수는 있을만큼의 문을 열어둘 줄 알아야 했다. 자연히 외부세계가 엿보일뿐만 아니라, 그와 간헐적으로 연결될 때도 있었다. 그러한 상황들을 두고 볼 줄도 알아야 함을 배우며 또 다른 물음을 하게 되었다.

‘저 사람은 세계를 지각한다고 말하고 있구나. 그게 무엇이지?’

‘내가 표현하는 것 또한 나의 세계구나. 그게 무엇이지?’

몇 년의 텀을 둔 이 물음들은 늘 난제였고 몇 안되게 회상되는 과거의 대부분이었다. 그만큼 중요했고 어떻게든 그 물음에 답을 얻어 ‘살고 싶었다.’

혼자됨과 고독, 좌절과 사색, 외로움과 도움, 요청과 용기 등의 말들을 구분지을 줄 몰랐던 이십대에는 ‘살고 싶음’이 그저 처절하여 질문의 앞뒤, 원인과 결과, 의도 따위도 없이 엉망진창으로 묻고만 다녔다.

그렇다고 지금에 이르러 그것들에 질서가 생겼다는 것은 아니다. 다만 만나는 이들의 낯마다 ‘사는 게 뭐라고 생각하세요?’, ‘왜 사세요?’라고 무례하게 질문하는 대신, 타인의 답을 내 답으로 얻으려던 지름길 대신. ‘나의 내면이 어떻게 생겼는지’ 먼저 관찰해야 한다는 사실을 알게 된 것이다.

달리 말해 질문의 답은 외부가 아니라 내부에 있음을 알게 된 것이다. 그 결과물이 지금의 유정이다. 유정이라는 브랜드를 앞세워 작업을 소개하고 작품을 유통함으로써 조금 더 진실되게 나와 세계를 마주하고 세계에 속할 용기를 내었다고 보면 좋을 것 같다. 그 용기를 쥐어짠 모양이 작품이라고 말이다.

이렇게 쓰고 보니 우습게도 아직 유정은 ‘세계를 지각하는 방법’을 모른다는 사실을 알게 되었다. 단순히 ‘표현하고 있다’의 단계에서 아주 열심히 노를 젓고 있었다. 이전이라면 참 실망했을 텐데, 뭐 괜찮다.

엉망진창일지라도 질문을 파헤치고 다닌 값이 이렇게 도출된 것 같다. ‘괜찮다’라고 말할 줄 아는 것 말이다. ‘뭐라도 하고 있으니 됐다.’라는 말을 스스로에게 건네는 것 또한 여간 일이 아님을 이제 알고 있으니 충분히 괜찮다-라고 다시 말해본다.

나에게도 여러분에게도.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.