[문화매거진=MIA 작가] 그림책 ‘허먼과 로지’를 처음 본 건 지금으로부터 약 10년 전이다. 판권면을 보니 초판 1쇄 날짜가 2016년도로 찍혀 있다. 내 기억이 맞다면 성인이 되어 직접 구매한 최초의 그림책이기도 하다. 그렇게 인상적인 그림책은 아니었지만, 단지 10년 동안 내 방 책장 한쪽에 꽂혀 있었다는 이유만으로 최근 몇 번 들여다보게 되었다. 주로 그림책 수업을 진행하다가 수강생에게 참고 자료로 보여줄 만하다는 생각이 들 때였다.

당시 아르바이트하던 아동 미술학원에서 처음 이 그림책을 접했다. 그곳은 매주 새로운 그림책으로 수업을 진행하는, 나름의 뚜렷한 커리큘럼 방향을 가진 학원이었다. 여느 아르바이트처럼 단지 집 근처라는 이유로 별생각 없이 지원했지만 그 점은 꽤 마음에 들었다.

‘아동미술’이라고 하면 대개 정해진 도안을 색칠한다거나 수수깡과 반짝이 풀, 골판지 같은 재료를 늘어놓고 캐릭터를 만들고, 과자로 집을 짓는 등 온갖 복잡하고 번거로운 일을 벌이는 현장으로 생각하기 쉽다. 현실적으로 그림에 관심이 없는 아이들을 적당히 유혹하려면 그런 활동이 필요하기에 대수로운 일은 아니지만 취향에 맞지 않으면 여간 피곤한 일이 아닐 수 없다. 내가 하고 싶은 일은 그런 종류와 멀어서 가능한 피하고 싶었다. 그래서였을까, ‘그림책’이라는 확실하고도 안전한 콘텐츠가 그나마 위안이 되었던 것 같다.

원장 선생님이 주차별 그림책을 정하면, 나는 그 책을 바탕으로 수업 내용을 기획해 운영했다. 그림책은 학원에 구비되어 있었기에 굳이 사지 않아도 되었지만, 나는 매주 책을 직접 구매하곤 했다. 도서관에서 빌릴 수도 있었지만 그건 언젠가 돌려줘야 하는 책이었다. 나는 왠지 책은 곁에 있어서 언제든 꺼내볼 수 있어야 마음이 편하다고 생각했던 것 같다. 그 아르바이트를 오래 한 건 아니었지만, 따지고 보면 그때부터였을 거라 짐작한다. 나와 그림책이라는 연결고리가 최초로 작동하기 시작한 순간이.

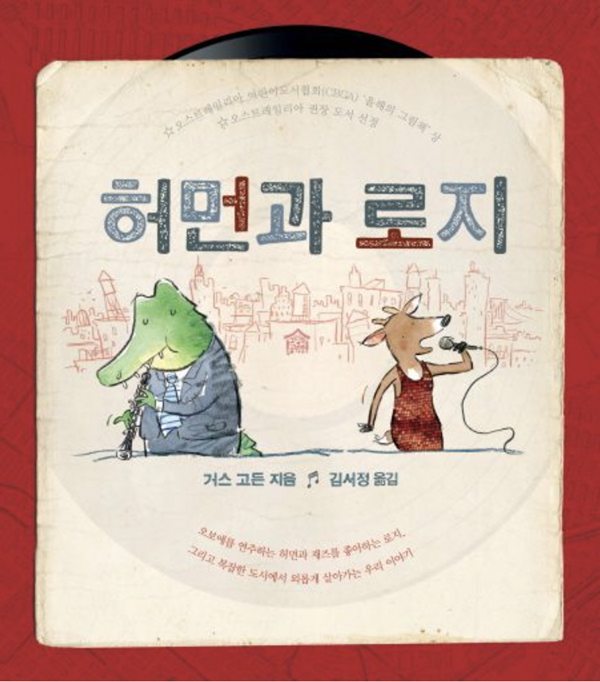

‘허먼과 로지’는 멋진 부분이 많은 그림책이다. 우선 동물을 의인화한 캐릭터를 활용해 현실을 그려 공감을 이끈다는 점, 책 구조를 살려 양쪽 페이지에 두 주인공의 이야기를 적절히 배치했다는 점, 늘 근거리에 있지만 일면식도 없는 사이는 남처럼 여겨지는 실제를 위트있는 장면으로 표현했다는 점, 그렇지만 인연이라면 한순간 만날 수도 있다는 가능성을 있는 그대로 그렸다는 점, 논리에 앞서 ‘문득’이라는 설명하기 어려운 장치 덕분에 만들어지는 삶의 아름다운 순간을 보여준다는 점, 주제를 풀어가는 방식이 단순하고 낭만적이라는 점 등등.

다르게 표현하면 이 매력 이상을 나는 느끼지 못했다는 의미이기도 하다. 처음 읽었을 때도 그렇게 느꼈고, 지금도 마찬가지다. 분명 좋은 점이 많고 완성도 높은 작품이지만 마음 깊이 들어오는 책은 아니었다. 개인적으로 애호할 특별한 이유를 찾지 못했기 때문이다.

그러나 10년 전 내게 불현듯 나타났다는 이유로 그림책 수업을 진행하며 수강생들에게 도움이 될 만한 책을 찾을 때마다, 어김없이 이 책을 다시 펼치곤 했다는 점에 관해서는 생각할 만하다. 그건 내게 깊이 들어오지는 않더라도 이 그림책만이 가진 아름다운 부분이 분명하다는 방증이며, 바로 그 점 때문에 내가 이 그림책을 사랑하지는 않았어도 오랫동안 적당한 거리감을 유지해올 수 있었는지도 모르기 때문이다. 그건 어떤 의미에서 만만함일수도 있겠지만 결함이 아니라는 게 중요하다.

이 그림책의 존재 방식은 마치 늘 가만히 곁에 있어 주는 사람과 닮았다. 편안하고, 뿌듯하게, 과하지 않게. 애달프고 간절하게 매달려서 긴밀한 관계를 맺지 않더라도 의미를 가질 수 있도록. 삶이란 어쩌면 나를 결정적으로 바꾸는 인연으로만 유지되지 않는다는 것을, 우리를 계속 살아갈 수 있게 해주는 건 심심한 듯 계속 곁에 있는 사람이라는 걸 알려주듯이 말이다.

생각보다 이런 그림책들이 많다. 보물처럼 느껴지지는 않지만 바로 그 점 때문에 더 많이 보고 더 잘 볼 수 있는 이상한 그림책들. 써놓고 보니, 정말로는 그림책이 아니라 내 안에 이상한 부분이 있는건지 조금 헷갈린다. 답을 찾기보다 질문의 방향을 살짝 비틀어 본다. “나는 이런 작업을 할 수 있을까?” 언젠가는 하고 싶다. 결정적인 매력은 없더라도 편안히 오래 옆에 있는, 그런 이야기를 하는 그림책 말이다.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.