[문화매거진=정혜련 작가] 추석 연휴 동안 오랜만에 고향 대구를 찾았다. 가족을 만나고 오랜 친구들을 보는 반가운 시간 속 잠시 나만의 시간을 갖고 싶어 대구간송미술관을 찾았다. 마침 열리고 있던 기획전 ‘삼청도도 三淸滔滔 – 매·죽·난, 멈추지 않는 이야기’가 마음을 끌었다.

전통과 현재를 함께 고민하며 작업해온 나에게, 이 전시는 오래된 그림 속에서 지금의 나를 비춰보는 특별한 시간이었다. 전시장에 들어서자 고요한 매화와 대나무, 난초의 그림이 나를 맞았다. 붓끝으로 피어난 삼청(三淸)은 단순한 식물이 아니었다. 그것은 조선의 선비들이 품었던 마음의 상징이었다. 매화에는 절개가, 대나무에는 강인함이, 난초에는 기품이 담겨 있었다. 그 상징들은 격변의 시대 속에서도 스스로의 신념을 지켜낸 사람들의 초상처럼 느껴졌다.

1부에서 만난 탄은 이정의 ‘삼청첩’은 유난히 오래 눈길을 붙잡았다. 금빛 선이 검은 비단 위를 스치며 만들어내는 은은한 빛, 그 안에서 전란의 시대에도 예술로 정신을 지키려 했던 한 사람의 기운이 느껴졌다. 한 장 한 장에는 자연을 그리면서도 결국 ‘자신’을 그려낸 인간의 의지가 깃들어 있었다.

나는 그 앞에서 오랫동안 발걸음을 떼지 못했다. 예술이란 결국 그렇게 시대의 무게 속에서 피어나는 ‘살아 있는 마음’이 아닐까 하는 생각이 들었다. 3부와 4부에서는 조선의 절의지사들과 항일운동가들의 작품이 이어졌다. 먹빛 하나로 절개를 그린 이덕형과 조속의 그림은 단단했고, 독립운동가 김진만·김진우의 붓끝에는 뜨거운 결기가 서려 있었다. 그들의 먹선은 마치 칼날처럼 날카로웠고, 동시에 한 줄기 빛처럼 곧았다. 붓으로 나라를 지키고, 예술로 신념을 남긴 사람들. 그들의 작품 앞에 서니 예술이란 결국 기록이 아니라 증언이라는 말이 마음 깊이 와닿았다.

이 전시가 특별했던 이유는 단순히 과거의 유물을 전시하는 데 그치지 않고 지금의 우리에게 말을 걸고 있었기 때문이다.

“당신은 어떤 매화를 피우고 있나요?”

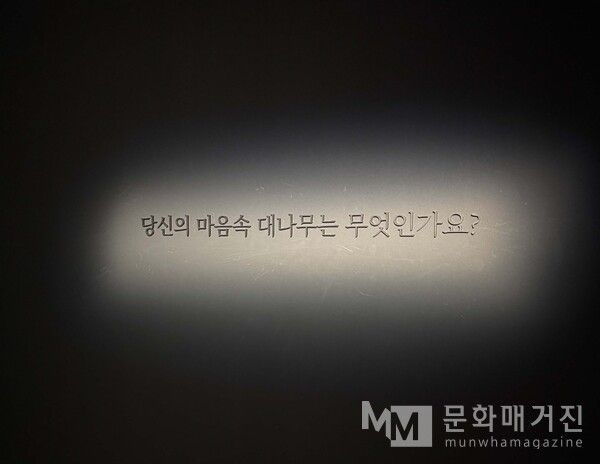

“당신의 대나무는 지금 어떤 바람에 흔들리고 있나요?”

이 질문들은 전시장을 나선 뒤에도 내 안에서 계속 맴돌았다.

나는 행복과 희망을 그리는 화가로서 나만의 방식으로 오늘의 ‘삼청’을 그리고 싶다. 선비들이 매화와 난초로 품격과 정신을 드러냈듯, 나 역시 ‘몽다’와 ‘거복이’ 같은 캐릭터를 통해 긍정과 여유, 따뜻함을 전하고자 한다. 그들에게 담긴 메시지는 단순한 귀여움이 아니라 오늘을 살아가는 사람들에게 건네는 위로이자 응원이다. ‘삼청도도’ 속의 매화와 대나무, 난초가 조선의 사람들에게 마음의 버팀목이었듯, 나의 그림 속 캐릭터들도 지금의 사람들에게 작은 쉼표가 되었으면 한다.

마지막 공간에서는 영상과 빛으로 재해석된 삼청의 이미지가 흘러나왔다. 과거의 선과 오늘의 디지털 기술이 한 화면 안에서 이어지고 있었다.

그 장면을 바라보며 나는 예술이란 결국 ‘흐름’이라는 생각을 했다. 시대가 달라져도 인간의 마음과 그것을 표현하려는 열망은 같은 결을 가진다. 그 연속의 흐름 속에서 나는 나의 자리에서 또 한 점의 선을 긋는다. 대구의 가을빛이 유난히 따뜻하게 느껴진 추석, 그날의 매화 향과 대나무 그림자, 난초의 여운이 아직도 마음속에 남아 있다. 그리고 나는 다시 붓을 든다. 지금 이 시대의 ‘삼청’을, 나의 색으로 피워내기 위해. 그것이 내가 전통을 오늘의 감성으로 이어가며, 삶 속의 행복과 희망을 그리는 이유이기도 하다.

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.