|

애플과 디올의 서로 다른 선택은 랜드마크와 브랜드, 상권의 관계를 잘 보여준다. ‘리테일 부동산 디렉터’로 부동산 서비스 회사 쿠시먼앤드웨이크필드의 부대표인 저자가 ‘서울의 하이스트리트’를 통해 내세우는 주장이다. 저자는 거리의 랜드마크가 되는 브랜드가 무엇 때문에 특정 상권을 선택하고, 상권이 가진 매력이 어떻게 브랜드의 가치를 끌어올리는지를 살펴보면 리테일 시장을 이해하기 쉬워진다고 이야기한다.

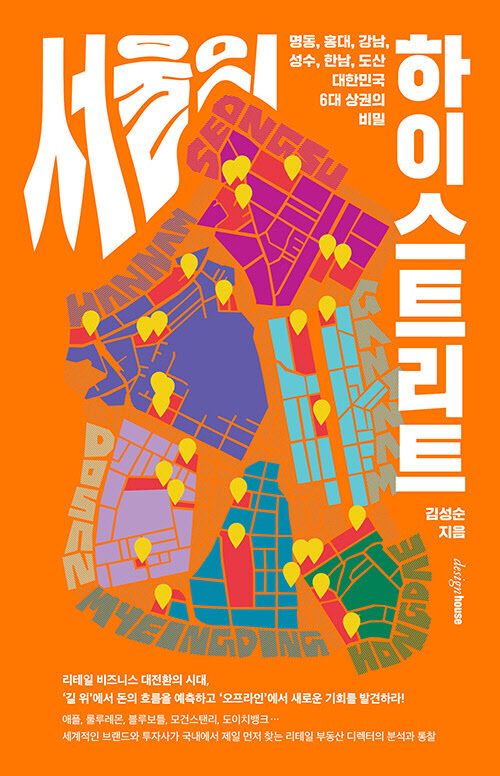

‘하이스트리트’(high street)는 넓게는 상권의 중심지를, 좁게는 카페, 레스토랑, 뷰티·패션·테크 브랜드가 밀집된 길을 뜻한다. 대형 오피스타운과 고소득층의 주거 지역을 아우르는 번화가를 의미하기도 한다. 저자는 장기 불황 속에도 계속 발전 중인 서울의 6대 ‘하이스트리트’ △명동 △홍대 △강남 △성수 △한남 △도산을 통해 사람들의 발길이 끊이지 않는 브랜드와 건물이 가진 비결이 무엇인지 살펴본다.

저자는 리테일의 최정점에 있는 △명동 △홍대 △강남을 ‘메가 하이스트리트’, 2030의 사랑을 받는 신흥 상권 △성수 △한남 △도산을 ‘네오 하이스트리트’로 구분한다. 같은 하이스트리트라도 강남과 명동의 빌딩이 높고 대규모 면적을 지닌 반면, 성수나 도산은 특색 있는 외관을 자랑한다는 점에서 각 상권이 각기 다른 대조를 이룬다고 말한다. 무엇보다 명동과 강남 일대의 부유한 소비층과 성수를 방문하는 청년층의 소비 패턴은 다를 수밖에 없다. 그래서 저자는 “상권의 경쟁력은 사회문화적인 자본인 레이어에서 비롯된다”고 이야기한다.

저자는 ‘하이스트리트’가 “크고 작은 빌딩들, 눈길을 사로잡은 파사드, 길거리 음식, 버스킹”으로 이뤄져 있지만, 그 이면엔 “투자사와 운용사, 디벨로퍼” 등이 일으키는 변화의 바람이 있다고 말한다. 이 모든 요소가 연결되면서 ‘하이스트리트’가 끊임없는 변신 속에 상권을 유지해왔다는 것이다. 급격히 변화하는 리테일 시장으로 혼란을 겪는 이들에게 부동산의 진화, 소비자 경험의 변화, 브랜드의 공간 전략, 경기 침체 속에서의 생존법 등이 궁금하다면 도움이 될 이야기들이 책 속에 담겨 있다.

Copyright ⓒ 이데일리 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.