[문화매거진=김주현 기자] 어느 한쪽으로 기울이거나 치우치지 아니하고 고른 상태. 사전에서 정의하는 ‘균형’이다. 균형은 이수지 작가의 주요한 작업 주제이기도 하다. 그는 “보통 균형이라 하면 평온하고 잔잔한 느낌을 떠올리시지만, 제가 바라보는 균형은 조금 다르다. 되게 불규칙한 것 같지만 나름대로는 균형을 유지하고 있는 그런 상태라 생각한다. 정적인 것보다는 동적에 가깝달까. 어떤 대상을 이루는 여러 가지 것들의 양극단이 완벽한 수평이라기보다는 운동하는 그 자체도 균형으로 본다”면서 “작업과 작품을 통해 그 균형을 계속 맞춰나가고 있는 상태”라고 설명했다.

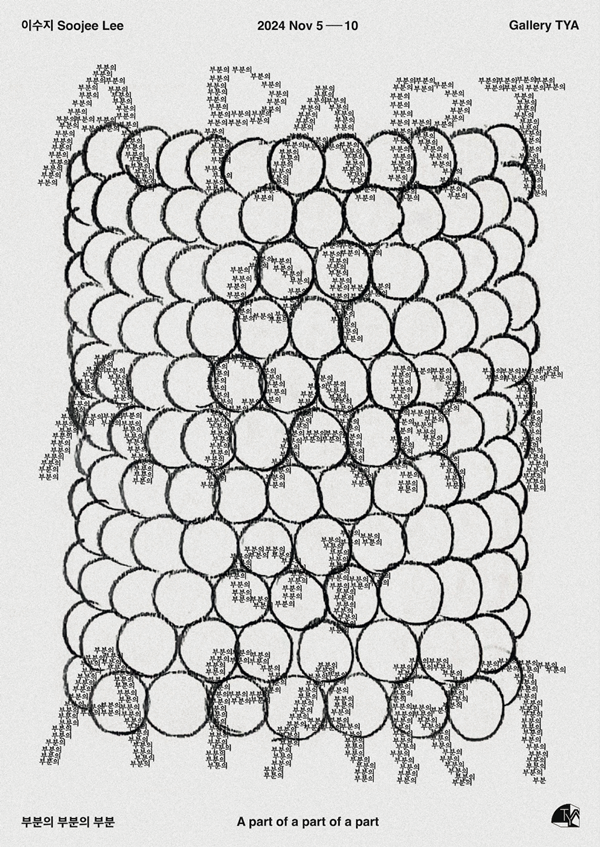

지난 8일 서울 종로구의 한 카페에서 문화매거진과 마주한 작가 이수지는 10일까지 서촌TYA에서 개인전 ‘부분의 부분의 부분’을 열고 자신의 작품 세계를 선보였다. 작가 이수지와 인간 이수지를 분리할 수 없는 이유를 찾을 수 있는 기회이기도 했다.

“제 작업의 주제이자 근간이 되는 ‘균형’을 저만의 관점으로 바라본 전시예요. 물리학과 동양사상에 관심이 많은데, 둘이 연관이 있다는 책을 읽었어요. 동양사상에서 말하는 균형과 음양이라는 게 현대물리학에서 말하는 과학적인 것과 닿아있다는 걸 보고 공감했죠. 어떤 대상을 쪼개고 또 쪼개면 부분이 되고, 그게 충돌하며 나오는 힘 자체가 그 대상을 우뚝 서 있게 하는 거죠. 멀리서 봤을 때 우리도 쪼개면 세포로 구성되어 있지만 다른 관점으로 보면 사회의 일부분으로 작용하고, 또 국가도 지구의 일부분이지요. 멀리서 보면 지구도 우주의 한 부분이고요. 그런 것들을 시각적으로 표현하고 싶었어요.”

그는 ‘균형의 원리와 힘이 우주를 구성하고 있는 모든 것에 작용하고 있다’고 믿는다. 한 대상을 바라볼 때 그것을 구성하는 작은 단위와 그들 사이의 긴장된 조화, 즉 ‘균형’에 주목한다. “제가 바라보는 세상의 관점을 작품에 녹여내서 표현해보면 어떨까 싶어 이 작업을 시작하게 됐다”고 다시 운을 뗐다.

“그림을 좋아해서 미대를 갔지만, 미대를 가면 미래가 불투명하다는 이야기를 많이 들어 산업디자인을 전공했어요. 방송국에서 일러스트 삽화를 그리기도 하고, 그래픽 디자이너로도 일을 했죠. 그렇게 커리어를 쌓던 중에 어느 순간 ‘아, 내 것을 하고 싶다’는 생각이 들더라고요. 대학원에 가서도 영상 쪽을 전공했는데, 결국 ‘제 것’에 대한 갈증이 커졌어요. 대학원에 간 게 오히려 ‘내 것을 하고 싶다’는 계기가 된 것 같아요. 교환학생을 가서 해외 박물관, 미술관 등 각종 현장을 다니며 ‘나도 나의 것을 해보고 싶다’는 생각으로 영국으로 넘어갔어요. 영국에서 2년 좀 안 되게 지내면서 많은 갤러리와 전시를 매일같이 보러 다녔는데 그게 나름대로 자극도 되고 공부도 됐던 것 같아요.”

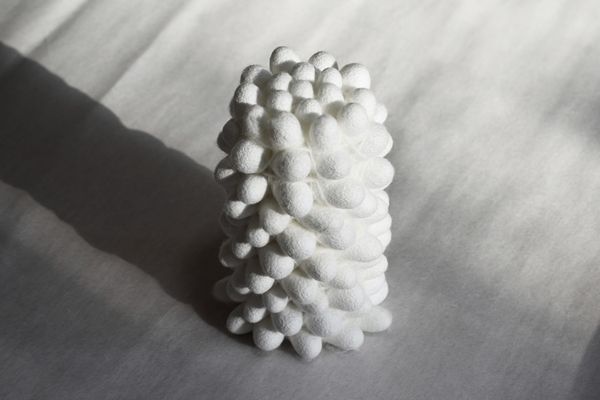

‘내 것’에 대한 목마름을 참지 않고 직접 물을 뜬 이수지 작가는 혼자 있는 시간을 허투루 보내지 않았다. 겨울마다 하던 뜨개 작업을 영국에서도 지속적으로 이어간 것이다. “뜨개를 많이 하는 문화더라고요. 사실 그렇게 해외를 돌아다니면 이른바 ‘서양 마인드’가 될 줄 알았는데 아이러니하게 저와 더 대비가 극심해졌어요. 제 동양적 정서가 더 뚜렷해지는 느낌이었죠. 오히려 익숙함에 가려져 있던 한국의 문화와 아름다움을 영국에서 발견하게 되면서 뜨개로 도자기 형태를 만들기 시작했어요. 다양한 색의 실과 소재를 찾으며 이후에는 조금 더 나를 담아내고 싶다는 생각이 들어 흔히 보는 도자기 형태를 벗어나 자유로운 형태의 도자기, 조형에 가까운 것들을 만들어보았죠. 이렇게 제 취향, 말하고 싶은 메시지들이 은연중에 손에 담기게 됐어요.”

그의 말을 가만히 듣고 있노라면 ‘균형’이란 단어가 자연스레 떠올랐다. 해외에서 동양의 미를 찾고, 그 동양의 미를 자신만의 방식으로 담아내고, 더 나아가 자신의 이야기를 투영하여 ‘작가 이수지’란 균형을 찾아가는 과정 자체가 작가, 그리고 인간 이수지 사이의 균형을 바르게 맞추는 듯 했다.

“‘내 작업의 큰 주제로 삼고자 하는 게 뭘까’... 확장시키면서 계속했던 고민이에요. ‘내가 왜 작업을 하지?’, ‘내가 이 작업을 지속하려면 무엇을 해야 하지?’ 생각에 꼬리를 물다 보니 ‘균형’이란 이야기가 나온 거죠. 사실 가장 단순하게 말씀드리자면, 대단히 특정한 이유가 있다기보다는 저 역시 지극히 평범한 인간 중 하나일 뿐이고, 인간으로서 또 당연하게 느끼는 불안을 이기려면 제 주변의 모든 것들이 균형을 이루어야 한다고 생각했어요. 무너진 것 같아도 결국 돌아오고, 끊어진 것 같아도 다 이어져 있는 거죠. 제 경험을 복기하면서 ‘모든 건 균형이 잡혀있구나 그리고 이게 나의 동양적 정서이겠구나’ 싶었어요.”

‘균형’이란 작업의 부분을 발견했으니 만족하고 멈출 법도 한데, 작가 이수지는 한 걸음 더 걸어 재료에서도 균형을 찾기 시작했다. 뜨개(실)와 반대인 물성을 물색하다 실의 물리적 특징과 의미로서도 대척점에 있는 시멘트를 떠올렸단다.

“시멘트는 되게 차가운 성질이라 손에 느껴지는 온도에서도 실과 차이를 보여요. 또 사람들 대부분이 도시에서 나고 자랐을 것 같은데, 전형적이기는 하지만 시멘트는 ‘도시 속 영향을 주고받으며 균형을 이뤄나가는 것’을 대표할 수 있겠다 싶었죠. 실제로 이번 전시 관객 반응도 굉장히 다양했어요. 제가 실과 시멘트를 사용한 것에 낯선 느낌을 받았다고 이야기해주시더라고요. 이런 배경지식이 없어도요. (실과 시멘트처럼) 반대의 지점이 모였을 때 그 감정들이 관객에게 닿기를 바랐는데, 다행히 잘 전달된 것 같아요. 이것 역시 균형을 느껴가는 과정 중 하나인 것 같습니다.”

그렇다고 이수지가 온전히 ‘작업’에만 몰두하는 ‘전업’은 아니다. 여전히 생계를 위해 외주 디자인 업무를 보고 있다. 그럼에도 “이런 경험들 또한 열정의 장작이 된다”며 웃는다. “내가 이렇게까지 일하면서 내 작업을 하려고 하다니! 원동력이 되죠. 외려 작업만 하는 게 독이 된다고 말씀하시는 다른 작가님들도 계셔요. 다른 일을 통해 작업에 대한 갈증을 만드는 거죠. 리프레시도 하고요. 이게 또 작가 생활의 균형이 아닐까요?”

순수미술이 아닌 디자인을 전공한 것도 ‘작가’ 이수지의 발목을 잡을 ‘뻔’ 했지만, 그가 마음을 고쳐먹자 “뿌리는 같다”는 결론이 도출됐다. 순수미술 전공이 아니라는 사실을 마치 콤플렉스처럼 느껴야 하는 시선도 존재했단다. “디자이너와 작가의 경계를 헤맨 적이 있어요. 디자인과 예술은 어떻게 다른지, 접점이 있는지, 그 사이에서 고민을 많이 했는데 영국을 다녀오며 그 경계가 흐려졌어요. 디자인이라는 배경이 ‘이수지 작가’의 아이덴티티가 되기도 하더군요. 작품뿐만 아니라 전시 진행을 할 때 제가 했던 모든 경험이 버릴 것 없이 정체성이 되어 영향을 미치는 게 재밌어요. 이것 역시 균형이죠.”

‘이수지’를 둘러싼 모든 것이 알맞게 균형하고 있구나- 인터뷰 내내 든 감상과 다르게 그는 상당히 겸손했다. “많이 흔들리고, 꼿꼿하지 못하다”는 말로 자신을 설명했다. 아울러 “그런데도 굳이 꼿꼿하려 하지 않는다”는 말도 덧붙였다.

“사실 많이 흔들리면 힘들잖아요. 지금은 확신을 가지려는 단계예요. 지금도 작업하면서 ‘갈팡질팡’, ‘우왕좌왕’이란 단어와 떼려야 뗄 수가 없어요. 괜찮을까?... 대신 그런 건 있죠. 갈팡질팡하는 순간, 최대한 타인은 배제하려 해요. ‘멋있을까’, ‘좋아할까’, ‘대중이 어떻게 바라볼까’ 대신 저에게 집중해요. 하지만 또 너무 제 이야기만은 하지 않으려고 하죠. 모든 건 균형입니다. 하하.”

[작가 이력]

2020-22 홍익대학교 IDAS 디지털미디어디자인 석사

2013-18 가천대학교 산업디자인과 학사

[개인전]

2024 부분의 부분의 부분, 갤러리TYA, 서울

2024 Brown Study, 북촌작은쉼터갤러리, 서울

[단체전]

2024 Art BnB, 서리풀갤러리 관천로문화플랫폼s1472, 서울

2023 Stranger, 슈팅스타스튜디오, 서울

2018 Spectrum, 아리수갤러리, 서울

Copyright ⓒ 문화매거진 무단 전재 및 재배포 금지

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.