정부 및 지방자치단체는 치매의 심각성을 인식하고 이와 관련된 지원정책을 계속 발표하고 있습니다. 치매환자뿐 아니라 가족을 위한 제도도 마련했는데 ‘치매가족휴가제’가 대표적인 예입니다. 하지만 실제로 이 제도를 알고 있거나 실제로 이용하는 국민은 극소수입니다. 헬스경향이 기획한 ‘참 안 바뀌는 복지정책’의 이번 주제는 ‘치매가족휴가제’입니다. <편집자 주>

치매환자가 발생하면 보호자는 하루 24시간 환자를 돌봐야 해 사실상 일상생활이 불가능해진다. 이에 정부는 보호자들의 휴식을 위해 2014년 8월 연간 8일 이내에서 월한도액과 관계없이 단기보호급여 또는 종일방문요양을 지원하는 ‘치매가족휴가제’를 도입했다.

하지만 복지부 통계에 따르면 2021년 이용률은 0.15%에 불과했다. 통계집계가 시작된 2018년부터 단 한 번도 0.2%를 넘지 못했다.

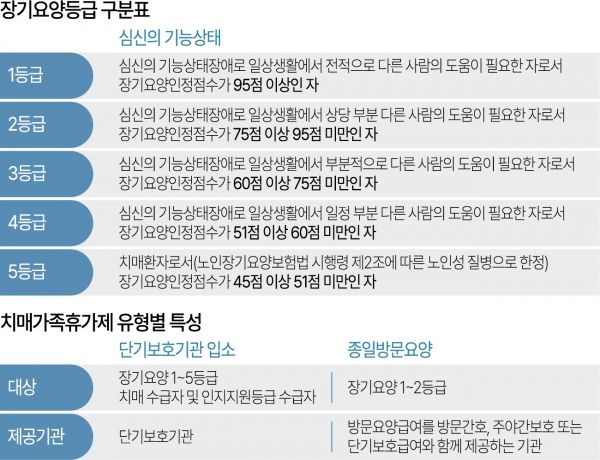

치매가족휴가제는 치매 장기요양수급자의 보호자가 대상이다. 보호자는 단기보호서비스(1~5등급)와 종일방문요양서비스(1~2등급 판정받은 치매환자. 회당 12시간 돌봄서비스 제공)를 이용할 수 있다(표 참조).

정부는 올해부터 치매환자뿐 아니라 1·2등급 수급자의 가족까지 적용범위를 확대하고 명칭도 치매가족휴가제에서 ‘장기요양가족휴가제’로 바꿨다. 또 치매 및 중증수급자의 가족이 연간 10일 이내에서 단기보호서비스를 이용하거나 회당 12시간인 종일방문요양서비스(2회 이용 시 1일로 산정)를 20회까지 이용할 수 있게 했다.

하지만 보호자들이 이를 이용하기엔 걸림돌이 너무 많다. 가장 큰 문제는 요양사가 부족하다는 점. 종일방문요양서비스를 신청해도 요양사를 구하기란 하늘의 별따기이다. 더구나 종일방문서비스는 방문간호 또는 주야간보호를 제공하는 재가급여기관에서만 신청할 수 있다.

또 2~3일 이상 이용하기 위해서는 방문간호서비스센터에서만 신청이 가능한데 정작 센터는 서울에서도 찾기 힘들 만큼 매우 적다. 여기에 간호(조무)사가 1회 이상 수급자가정을 방문해 수급자 상태를 확인하고 요양사의 급여제공내용을 지도·감독하며 업무수행내용, 방문일시 등을 작성해야 하는 번거로움도 걸림돌이다.

한국보건사회연구원 강은나 연구위원은 치매정책 현황과 과제를 통해 “치매가족휴가제의 가장 큰 문제는 서비스제공기관이 매우 부족하다는 것”이라며 “요양사와 간호조무사를 크게 늘려야 실효성이 있을 것”이라고 지적했다.

국민 대다수가 치매가족휴가제에 관해 모르는 것도 문제이다. 복지부 설문조사에 따르면 응답자 95.1%가 필요성을 인정했는데도 이용경험이 없는 이유를 물었더니 ▲‘제도를 몰랐음’ 36.9% ▲‘필요한 시간에 이용하기 어려움’ 16.9% ▲‘지역 내 제공기관 없음’ 11.1%였다.

대한치매학회 최호진 정책이사(한양대구리병원 신경과 교수)는 여러 번 토론회를 통해 “인구고령화로 치매환자는 날이 갈수록 급증한다”며 “하루라도 빨리 치매가족휴가제가 활성화돼야 한다”고 강조했다.

본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.